概要

木造建築物の構造設計に係る法規制がよくわかる!

◆建物の設計を行うときに必要な構造計算から、「たわみ」「接合部」など木造特有の構造性能まで、建築基準法を中心とした法規制と設計に役立つ実務知識をまとめてあります。また、「住宅性能表示制度」など住宅関連の諸制度も取り上げています。

◆【規定解説】では、法規制の内容やポイントを、条文を掲げたうえでわかりやすく解説し、【実務Q&A】では、設計実務で必要な知識を、図表や計算例を用いて解説しています。

◆指定性能評価機関で木造建築に携わる実務者をはじめ、この分野に造詣が深い専門家が編集・執筆しています。

本書は、加除式電子版をご利用いただける書籍です。(無料)

加除式電子版閲覧サービスはこちら

本書は、オンラインサービス「LEGAL CONNECTION」の「建築・消防パッケージ 建築・消防プラス ベーシック」対象書籍です。

「LEGAL CONNECTION」建築・消防パッケージについてはこちら

本書は、オンラインサービス「LEGAL CONNECTION」の「建築・消防パッケージ 建築・消防 ベーシック」対象書籍です。

「LEGAL CONNECTION」建築・消防パッケージについてはこちら

特長

商品情報

- 商品コード

- 0629

- サイズ

- B5判

- 巻数

- 全1巻・ケース付

- ページ数

- 1,074

- 発行年月

- 2015年7月

目次

第1章 共通事項

第1 構造計算・構造計画

規定解説

許容応力度計算

屋根ふき材等の構造計算

保有水平耐力計算

限界耐力計算

木質系混構造建築物の構造計算

実務Q&A

構造計算を必要とする木造建築物とは

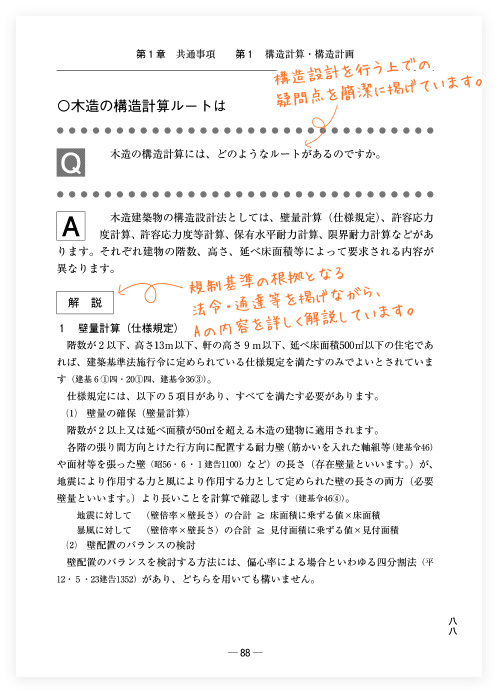

木造の構造計算ルートは

直下率とは

2階耐力壁直下に柱がない場合の対応は

開口を広くとる構造設計上の配慮は

出隅部に開口を設ける場合の対応は

耐力に影響しない小開口の設け方は

建築基準法の床面積の求め方は

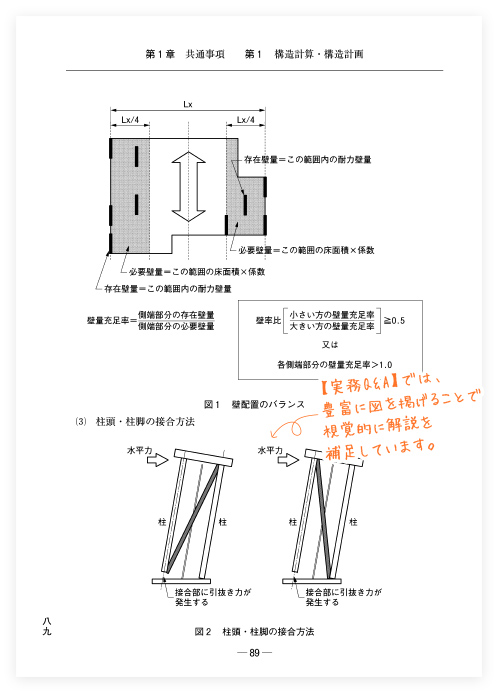

耐力壁を釣合い良く配置する方法とは

玄関ポーチの袖壁は

多雪区域での壁量規定などの対応は

耐力壁の壁量規定と許容応力度計算での扱いの違いは

広い空間を木造で設計する際の構造計画上の配慮は

部分的なラーメンフレームの採用は

木造の耐風設計のポイントは

木質系混構造を採用する建築物とは

平面混構造建築物の構造設計上のポイントは

立面混構造建築物の構造設計上のポイントは

混構造建築物の木造部分と異種構造部分との接合方法は

第2 使用材料

規定解説

木造軸組工法に使用される木材

木材の材料強度

木材の許容応力度

木材のめりこみの許容応力度

変形増大係数

指定建築材料

実務Q&A

木材のヤング係数とは

木材のもつ特徴は

腐朽、シロアリ被害など木材の欠点を克服した材料はあるか

燃えやすいなど木材の欠点を克服した材料はあるか

燃えしろ設計に使える木材とは

木質材料とは

森林認証材とは

基準強度とは

システム係数とは

第3 荷重・外力

規定解説

積雪荷重

多雪区域の積雪荷重

風圧力

風力係数

地震力

地震層せん断力係数を求める際に必要な数値

津波荷重の算定

実務Q&A

例示のない材料の固定荷重の求め方は

積載荷重の実例は

風圧力計算時と見付面積の除外は

地震力・風圧力の耐力壁への分配は

勾配屋根面の風圧力の求め方は

軒先の風圧力の求め方は

太陽光パネルを設置した場合は

第4 地盤・基礎構造

規定解説

基礎

地下部分に作用する地震力

べた基礎、布基礎の構造計算方法

地盤の許容応力度

実務Q&A

どのような地盤が問題となるのか

傾斜地における基礎構造計画の考え方は

人通口の補強方法とは

液状化対策とは

凍結深度とは

木造住宅の基礎コンクリートの検査は

第2章 軸組構造

第1 主要構造部

1 屋根・梁・床組

(1) 水平構面

規定解説

火打ち材及び振れ止め

床倍率

火打ち構面の床倍率

接合部倍率

実務Q&A

火打ちの仕様は

火打ちを省略するには

火打ち及び板材を用いない仕様

水平構面の計画上の注意点は

(2) 床組・小屋組・屋根

規定解説

横架材

横架材のたわみ

屋根ふき材等

特定天井

実務Q&A

木造の小屋トラスに適したトラス形状は

木造に適したトラススパンは

木造トラスに用いる材料は

木造トラスの応力解析は

木造トラスの断面設計は

木造トラスの接合部は

架構設計(伏図)における注意ポイントは

梁せいを決めるには

2 柱

規定解説

柱の小径

柱の構造計算の基準

実務Q&A

柱の小径の求め方は

建物の隅部の柱は

3 耐力壁・軸組

(1) 水平力に対する検討

規定解説

壁量計算

釣合いの良い配置、四分割法

偏心率

床面積に加える面積

実務Q&A

耐力壁形式(壁量計算)の前提条件は

壁量計算の注意点は

斜め壁の壁量計算は

傾斜壁(傾斜軸組)の壁量計算は

同一階で高さの低い耐力壁の壁量計算は

平面不整形への対応は

層間変形角の算出は

(2) 耐力壁

規定解説

耐力壁(軸組)の種類

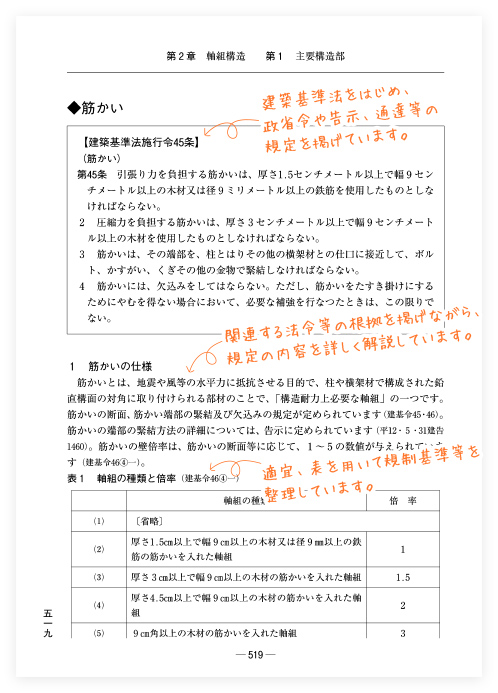

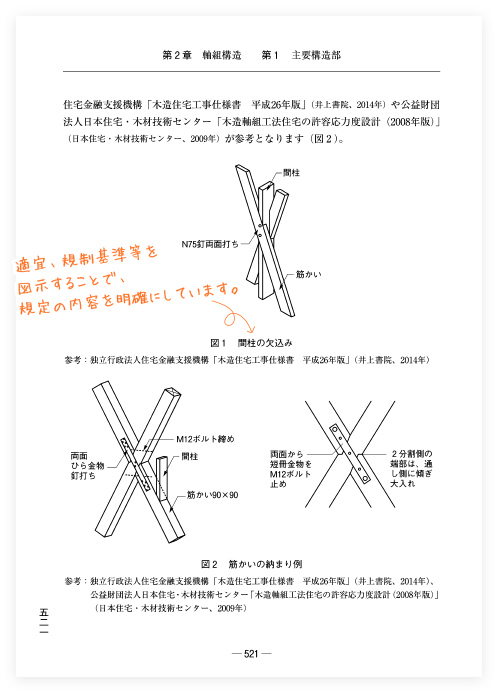

筋かい

壁倍率の大臣認定

実務Q&A

構面の耐力評価のための試験方法・評価方法は

大臣認定壁で同一仕様とできる壁の仕様の範囲は

大臣認定の対象となる耐力壁の仕様は

(3) 方づえ

規定解説

方づえの仕様

実務Q&A

方づえを用いた建築物の設計上の注意点は

(4) その他

規定解説

準耐力壁

実務Q&A

倍率を持たない耐力壁等の取扱いは

耐力壁線とは

軸組構造と枠組壁工法では間取りの仕方に違いはあるのか

木造校舎の構造方法は

第2 継手・仕口・接合部

規定解説

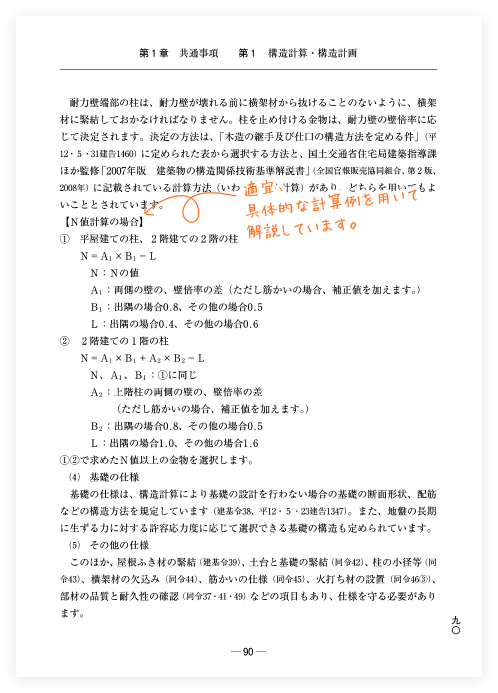

構造耐力上主要な部分の継手・仕口

木造の継手・仕口の構造方法

評価方法基準における継手・仕口の構造方法

実務Q&A

木組み接合の剛性を確保するには

アンカーボルトの埋め込み長さは

タッピンねじの特徴は

ねじの強度区分とは

ねじ、ビス、スクリューの違いは

アンカーボルトが必要なホールダウン金物は

座金の大きさと厚さは

上下階の柱がずれる場合のN値計算の方法は

接合金物の基準耐力と許容耐力の違いは

接合金物の選び方は

認定金物とその他の金物の違いは

複合応力の検定が必要な接合金物とは

アンカーボルトがずれてしまった場合は

第3章 各種構造

第1 ツーバイフォー工法

規定解説

平成13年10月15日国土交通省告示1540号の令和6年改正の技術的助言

枠組壁工法の技術基準

枠組壁工法の構造材料の技術基準

枠組壁工法の土台及び床の技術基準

枠組壁工法の壁の技術基準

枠組壁工法の構造計算基準

枠組壁工法の小屋組の技術基準

防腐措置

枠組壁工法を用いた建築用途

実務Q&A

枠組壁工法の技術基準の変遷は

接合部の規定とは

枠組壁工法の耐久年数は

枠組壁工法とラーメンフレームの混構造とは

大型枠組壁工法の設計法は

告示以外の基準は

第2 集成材構造

規定解説

大規模の建築物の主要構造部

構造計算による集成材等建築物の安全性の確認

集成材等建築物の構造計算

大規模木造建築における防火上の制限

大規模木造建築物の準耐火構造における主要構造部の仕様について

集成材等建築物の耐震設計 ルート1

集成材等建築物の耐震設計 ルート2

集成材等建築物の耐震設計 ルート3

中大規模木造の建築物に使用できる製材

建築基準法、同施行令以外の注意すべき法律

実務Q&A

延べ面積3000㎡を超える建築物の場合の処置は

集成材等建築物のDs値の求め方は

燃えしろ設計時の鋼材の使用は

地元産木材の利用はできるのか

シックハウス対策は

第3 丸太組構法

規定解説

丸太組構法の技術基準の位置づけ

丸太組構法の技術基準の適用範囲

丸太組構法に使用される材料

耐力壁の仕様

水平構面の仕様

丸太組の耐久性等関係規定

実務Q&A

ログハウスは市街地でも建てられるか

小屋裏やドーマーの規模はどこまで可能か

在来軸組工法や枠組壁工法との平面的混構造や立面的混構造は可能か

2階床に大きな吹き抜けを設ける場合は

第4 混構造建築物

規定解説

RC(鉄筋コンクリート)造で小屋組のみ木造の建築物

エキスパンションジョイント等によって分割された建築物に係わる構造計算の基準[平面的混構造]

混構造の木造、RC(鉄筋コンクリート)造部分の構造計算について[立体的混構造]

混構造の木造、鉄骨部分の構造計算について

実務Q&A

キャットウォークまでがRC(鉄筋コンクリート)造でその上が集成材構造の体育館の注意点は

混構造の定義とは

混構造建築物の構造計算は①

混構造建築物の構造計算は②

混構造建築物の構造計算は③

混構造建築物の構造計算は④

地下室についての法と構造の理解は

地下室も混構造RC(鉄筋コンクリート)造の扱いとなるか

第5 CLTパネル工法

規定解説

CLTパネル工法の特徴

CLT(直交集成板)の規格と品質

CLTの材料強度

CLTパネル工法建築物の構造計算

CLTパネル工法建築物の防耐火設計

CLTパネル工法建築物の各部位の仕様について

CLTパネル工法建築物の耐震設計 ルート1

CLTパネル工法建築物の耐震設計 ルート2

CLTパネル工法建築物の耐震設計 ルート3

CLTパネル工法建築物の耐久性への措置等

CLTパネル工法建築物を用いた混構造(国交通告593号の改定)

実務Q&A

内部結露の対策は

CLT外壁を現しとする軒の出・高さは

CLT大壁の詳細計算法

CLT真壁の詳細計算法

CLT水平構面の詳細計算法

第4章 各種性能

第1 防耐火設計

規定解説

耐火建築物

準耐火建築物

延焼防止上有効な空地

防火地域、準防火地域、22条地域

防火壁・防火床と防火区画

外装制限

不燃材料、準不燃材料、難燃材料

燃えしろ設計

間仕切壁を準耐火構造としない場合

木造建築物の間仕切壁・外壁に係る耐火構造の仕様の追加

1.5時間の耐火性能を有する木造の壁・柱・床及び梁の仕様

特定区画及び損傷許容主要構造部の構造方法

省令準耐火構造

門・塀

実務Q&A

木造で耐火建築物を建てるには

木造の耐火建築物と準耐火建築物の違いは

75分間準耐火構造とは

木造3階建て学校校舎は建てられるのか

大規模木造建築物の制限とは

筋交いは特定主要構造部に当たるか

柱や梁を現しにできるか

外装材の制限とは

内装の制限とは

大臣認定のための試験や評価は

保育所と幼稚園は

大規模な木造の畜舎の防火に係る取扱いは

壁及び床の遮音は

第2 耐久性

規定解説

居室の床の高さ及び防湿方法

構造部材の耐久性

外壁内部等の防腐・防蟻措置

劣化の軽減に関すること

実務Q&A

耐久設計に関連する資料とは

雨仕舞で注意したい箇所と措置とは

加圧注入処理木材とは

小屋裏換気の取り方は

接合金物と防腐・防蟻処理木材との相性は

接合金物の使用環境は

接合金物の防せい処理は

土壌処理は

耐久性の高い木材とは

木材の防腐・防蟻措置とは

シロアリの種類は

第2編 関連諸制度

第1章 住宅性能表示制度

規定解説

住宅性能表示制度

住宅型式性能認定・型式住宅部分等製造者の認証・特別評価方法認定

評価の方法の基準【新築住宅の場合】

評価の方法の基準【既存住宅の場合】

評価方法基準-構造の安定に関すること【新築住宅の場合】

評価方法基準-構造の安定に関すること【既存住宅の場合】

評価方法基準-火災時の安全に関すること

評価方法基準-劣化の軽減に関すること【新築住宅の場合】

評価方法基準-劣化の軽減に関すること【既存住宅の場合】

評価方法基準-温熱環境・エネルギー消費量に関すること【新築住宅の場合】

評価方法基準-温熱環境・エネルギー消費量に関すること【既存住宅の場合】

実務Q&A

申請図書への記載内容は【新築住宅の場合】

申請図書への記載内容は【既存住宅の場合】

横架材及び基礎の断面検定結果の記載内容は

建設住宅性能評価での施工上の注意点は

床倍率の算定で火打ちは必要か

性能表示基準での軸組の倍率は

接合部の検討に準耐力壁等は

壁量計算用の床面積は

偏心率の準耐力壁等は

第2章 長期優良住宅制度

規定解説

長期優良住宅建築等計画の認定制度

長期優良住宅建築等計画の認定申請

建築及び維持保全の状況に関する記録の作成・保存

認定基準の構成

長期使用構造等とするための措置【新築住宅の場合】

長期使用構造等とするための措置【増築又は改築(既存住宅)の場合】

維持保全や規模、居住環境等に関する基準

実務Q&A

混構造の床下の基準は

規模の基準における床面積の算定方法は

一戸建ての住宅と共同住宅等との認定基準の違いは

長期使用構造等確認の審査範囲は各自で設定できるか

長期優良住宅建築等計画等の認定のメリットは

既存住宅は長期優良住宅建築等認定を受けることは可能か

既存住宅の長期優良住宅建築等認定に適用される基準は

新築、増改築時期の確認方法は

第3章 住宅瑕疵担保責任制度

規定解説

品確法と住宅瑕疵担保責任法

資力確保が義務付けられる対象者

資力確保の2つの方法-「供託」と「保険」

保険の概要と範囲

基準日における届出手続

紛争処理体制

実務Q&A

地盤の瑕疵は含まれるか

保険申込手続は

設計施工基準とは

保険申込みに必要な設計図書は

伝統工法の扱いは

保険を申し込む住宅の地盤調査は

検査が不合格の場合の扱いは

保険の検査の合格と瑕疵の有無については

第4章 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

規定解説

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の制定、令和3年の法改正の経緯

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の定義

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の基本理念

木材利用促進の日及び木材利用促進月間、表彰

基本方針・都道府県方針・市町村方針

建築物木材利用促進協定

実務Q&A

公共建築物における木材利用の促進

建築物木材利用促進協定とは

建築物木材利用促進協定の相談先は

建築物木材利用促進協定の締結相手は

建築物木材利用促進協定の情報入手先は

第5章 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

規定解説

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の目的

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の定義

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の基本方針等

戸建住宅等に対する説明義務

再生可能エネルギー利用設備の設置に係る説明義務

建築物再生エネルギー利用促進地域における形態規制に関わる特例許可制度

実務Q&A

気候風土適応住宅とは

建築物再生可能エネルギー利用促進地域とは

資料

○指定性能評価機関一覧

この商品に関連するキーワード

加除式購読者のお客様へ

本書は加除式書籍です。

本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。

加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ

本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。

WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。

1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。

契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。

契約期間中の途中解約はできません。

契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。