概要

相談内容に応じて適切な助言をするために!

◆現場のニーズに基づくケース設定!

子ども、障害者、高齢者、生活困窮者などに関し、相談支援の現場で想定されるケースを豊富に設定しています。

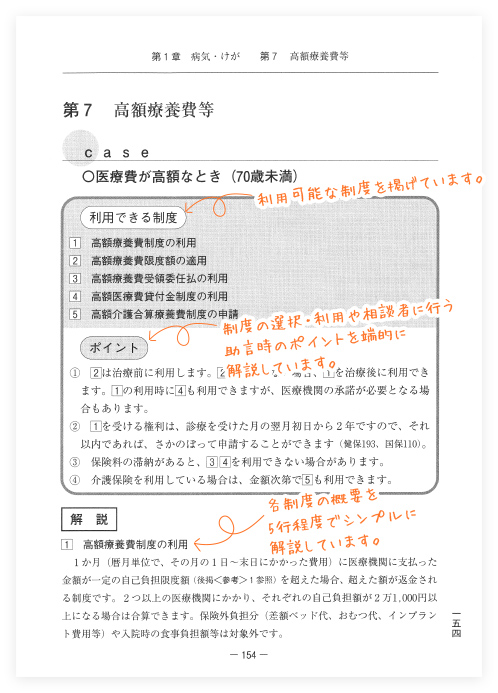

◆相談内容に沿った選択肢がすぐわかる!

ケースごとに、利用できる制度・サービス等を冒頭に列挙していますので、相談内容に沿った選択肢を効率的に示すことができます。

◆各制度等をコンパクトに解説!

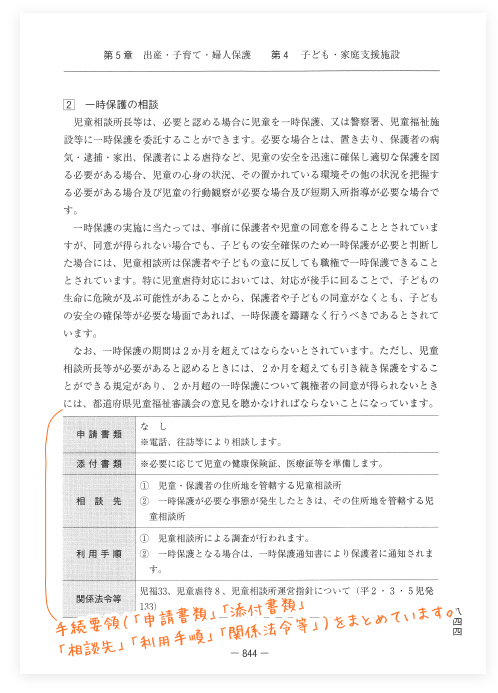

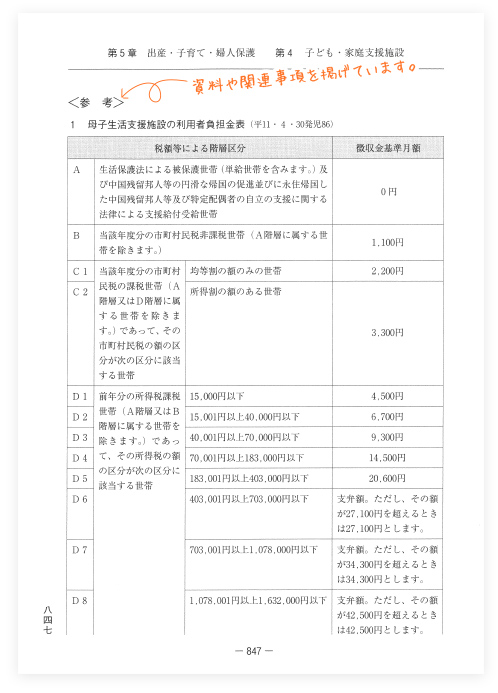

制度・サービス等の概要を簡潔に解説し、申請方法や利用手順などを表形式で示しています。

本書は、加除式電子版をご利用いただける書籍です。(無料)

加除式電子版閲覧サービスはこちら

本書は、オンラインサービス「LEGAL CONNECTION」の「弁護士実務パッケージ 弁護士実務生活法律相談オプション」対象書籍です。

「LEGAL CONNECTION」弁護士実務パッケージについてはこちら

本書は、オンラインサービス「LEGAL CONNECTION」の「相続実務パッケージ 相続実務 成年後見オプション」対象書籍です。

「LEGAL CONNECTION」相続実務パッケージについてはこちら

特長

商品情報

- 商品コード

- 0639

- サイズ

- B5判

- 巻数

- 全1巻・ケース付

- ページ数

- 776

- 発行年月

- 2017年1月

目次

第1 子どもの医療

生まれた子どもが未熟児だったとき

子どもが医療を受けるとき

ひとり親家庭の子どもが医療を受けるとき

障害のある子どもが医療を受けるとき

身体の障害を治すために子どもが手術を受けるとき

小児がんなどの難病治療を受けるとき

第2 低所得者の医療

収入がなく医療費が支払えないとき

生活保護受給者が医療を受けるとき

行旅人が救護され、病気やけがで治療を受けるとき

第3 高齢者の医療

高齢者が医療費の窓口負担をするとき

65歳以上75歳未満で一定の障害を持つ患者が医療を受けるとき

高齢患者の高額医療費が支払えないとき

第4 障害者の医療

障害者に対する医療制度や医療費助成制度について知りたいとき

精神科病院へ入院が必要なとき

精神科病院への入院や処遇に納得がいかないとき

精神科病院を退院してからのリハビリテーションを受けたいとき(精神科デイケアを利用したいとき)

退院して地域で暮らしたいとき

看護師等に家庭訪問をしてもらいたいとき

交通事故の後遺症で高次脳機能障害と診断されたとき

第5 外国人の医療

日本に3か月以上滞在している外国人が医療を受けるとき

第6 特殊な医療

指定難病の治療を受けるとき

特定疾患(重度障害や神経難病)で治療を受けるとき

不妊治療を受けるとき

第7 高額療養費等

医療費が高額なとき(70歳未満)

一時的・緊急的に病気やけがで移動が困難なとき

第2章 障 害

第1 障害者手帳の交付

身体機能に障害があるとき

知的機能に障害があるとき

精神機能に障害があるとき

第2 障害に関する相談窓口

障害に関する相談をしたいとき

第3 障害者自立支援サービス・障害者支援施設

障害児を対象とした通所支援サービスを利用したいとき

障害児(18歳未満)を対象とした入所支援サービスを利用したいとき

障害児(18歳未満)を対象とした居宅支援サービスを利用したいとき

障害児を対象とした教育制度を利用したいとき

障害者を対象とした居住サービスを利用したいとき

障害者を対象とした通所支援サービスを利用したいとき

障害者を対象とした日中活動を利用したいとき

障害者が受けられる日常生活用具の給付内容を知りたいとき

車椅子などの補装具を利用したいとき

障害児に発達に関する訓練を行うとき

第4 年金・手当

障害者(児)が受給できる年金・手当を知りたいとき

国民年金に任意加入していなかった期間に一定の障害状態になったとき

第5 減免措置等

障害者に対する税金の減額や免除について知りたいとき

障害者が利用できる公共料金等の減免について、どのようなものがあるか知りたいとき

障害者が利用できる交通機関の割引制度の内容を知りたいとき

第3章 介 護

第1 介護保険の適用

介護保険対象者が要介護認定を受けてサービスを利用するとき

生活保護受給者に介護が必要になったとき

身体状況が変わるなど、要介護状態区分を変更したいとき

認定結果や介護保険料などに不服があるとき

第2 介護保険料

介護保険料を滞納したとき

生計困難で介護保険料の減額が必要なとき

災害などで介護保険料を一時的に支払えないとき

第3 利用料

利用者負担額について知りたいとき

介護サービスの利用者負担額が高額になったとき

介護保険利用料の軽減が必要なとき

災害などで介護保険利用料の減免が必要なとき

第4 在宅介護

要介護認定を受けて在宅で介護サービスを利用するとき

要支援認定を受けて介護サービスを利用するとき

要介護認定を受けて「非該当」と判定されたが、サービスを利用したいとき

第三者の行為(交通事故・傷害等)の後遺症で、介護サービスを利用するとき

車いすや歩行器等の介護用品を利用したいとき(介護保険の場合)

歩行器等の介護用品を利用したいとき(介護保険以外の場合)

自宅で生活するために住宅を改修するとき(介護保険の場合)

自宅で生活するために住宅を改修するとき(介護保険以外(自立支援)の場合)

第5 施設介護

在宅生活に支障があり、機能回復目的で一定期間入所するとき

介護が必要なため長期入所するとき

介護と医療行為を受けることができる施設に入院するとき

介護認定を受けていないが生活に不安があるため高齢者専用施設に入所するとき

軽費老人ホーム(ケアハウス)に入居後、介護が必要になったとき

サービス付き高齢者向け住宅に入居後、介護が必要になったとき

第6 事業者情報・サービス評価・苦情

介護サービス事業者の詳細を知りたいとき

施設が客観的に見てどう評価されているか知りたいとき

介護サービス事業者に不満があるとき

第4章 生 活

第1 貧困・困窮

生活が困窮しており生活費を確保したいとき

貧困・困窮からの自立について相談したいとき

生活保護受給者等が死亡したとき

第2 権利擁護

(トラブル・被害)

法的トラブルについて相談したいとき

契約関係のトラブルが起こり相談したいとき

(財産管理・金銭管理)

成年後見制度に関する相談をしたいとき

判断能力が十分でない者への支援を受けたいとき

(虐待・保護等)

高齢者への虐待が疑われるとき

障害者への虐待が疑われるとき

虐待されている子どもを発見したとき

障害者施設内で虐待が疑われるとき

児童福祉施設内等で虐待が疑われるとき

認知症の親が受診を拒否しているとき

第3 年金・手当

国民年金に加入していた自営業者が一定年齢に達したとき

会社員や公務員が一定年齢に達したとき

国民年金加入者が加入中に死亡したとき

厚生年金加入者が加入中に死亡したとき

第4 住まい

(低所得者の住まい)

生活保護受給者が住居を借りるとき

ひとり親家庭等が住居を借りるとき

(住居喪失不安定就労者の住まい)

住居がなく不安定な就労を強いられる若者等が住まいを探したいとき

(障害者の住まい)

障害者を対象とした住まいを探したいとき

(高齢者の住まい)

高齢者を対象にした住まいを探したいとき

民間賃貸住宅に入居する際に、身元保証人が不在で入居が困難なとき

自己所有の不動産を担保に生活資金を借りたいとき

有料老人ホーム(住宅型)を利用したいとき

サービス付き高齢者向け住宅を利用したいとき

シルバーハウジング(高齢者向け公的賃貸住宅)を利用したいとき

第5 就労支援

(ひとり親家庭・子どもの就労支援)

ひとり親家庭及び寡婦の就業支援が必要なとき

子どもへの就労支援が必要なとき

(低所得者の就労支援)

生活保護受給者が就労しようとするとき

(高齢者の就労支援)

高年齢者が就労について相談できる機関を知りたいとき

高齢者の就労について職業訓練を受けたいとき

高齢者が仕事に従事したいとき

(障害者の就労支援)

障害者の就労について相談できる機関を知りたいとき

障害者の就職後の定着支援を受けたいとき

第6 路上生活者(ホームレス)支援

路上生活(ホームレス)からの自立について相談したいとき

第7 自殺予防

生きていくのがつらい人が相談したいとき

第8 戦傷病者

戦傷病者が援護を受けるとき

第5章 出産・子育て・婦人保護

第1 出産支援

妊娠したとき

出産したとき

出産費用が支払えないとき

生活保護受給者が出産するとき

産前産後に身の回りの世話や育児の相談をしたいとき

乳幼児の健康診査を受けるとき

新生児の異常、感染等を調べる検査を受けたいとき

予防接種を受けたいとき

第2 子育て支援

乳幼児等の子育てサービスを受けたいとき

子どもを育てるための手当を受けたいとき

ひとり親家庭が経済的支援を必要とするとき

ひとり親家庭が生活資金を必要とするとき

ひとり親家庭の日常生活支援が必要なとき

保育所等に子どもを預けたいとき

放課後の児童を対象にしたサービスを利用したいとき

ひとり親家庭で子育ての悩みや育児相談をしたいとき

いわゆるヤングケアラーの日常生活支援が必要なとき

第3 就学支援

生活保護受給世帯の子どもが就学・進学するとき

ひとり親家庭の子どもが就学を希望するとき

学校生活と就学への支援を受けたいとき

第4 子ども・家庭支援施設

子どもの養育が困難なとき

親(親権者)がいないとき

親権の停止や喪失を申請するとき

里親になりたいとき

第5 婦人保護

配偶者等から暴力(DV)を受けたとき

女性の自立援助について相談したいとき

加除式購読者のお客様へ

本書は加除式書籍です。

本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。

加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ

本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。

WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。

1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。

契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。

契約期間中の途中解約はできません。

契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。