- 不動産登記

- 単行本

境界確認における測量誤差 対応のポイント-既存座標と実測値-

編集/江口滋(土地家屋調査士) 共著/近藤裕介(土地家屋調査士)、杉山晴康(土地家屋調査士) 推薦/日本土地家屋調査士会連合会

概要

観測座標と既存の測量成果が一致しない!

測量現場を悩ます問題への一方策を提示!

◆誤差が生じている境界座標を1つに集約させる方策「一点一成果」の考え方や採用基準、運用方法を解説しています。

◆境界確認業務に長年携わってきた土地家屋調査士が、実際の点検測量データを踏まえて執筆しています。

◆官公署の官民境界担当者に向けた解説も多数掲載しています。

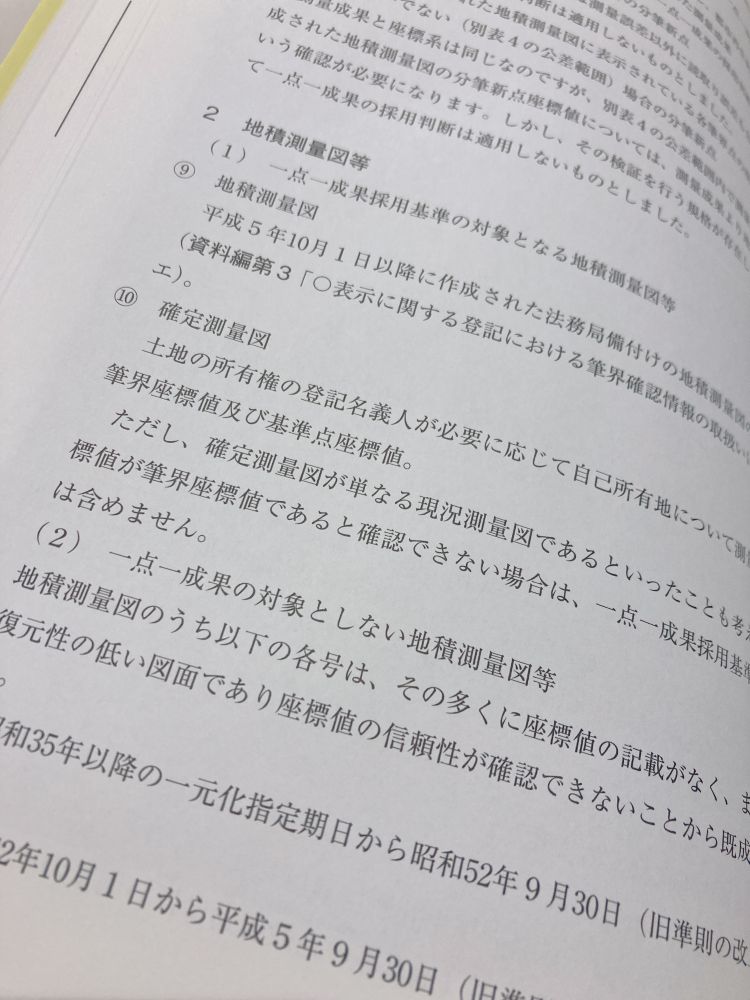

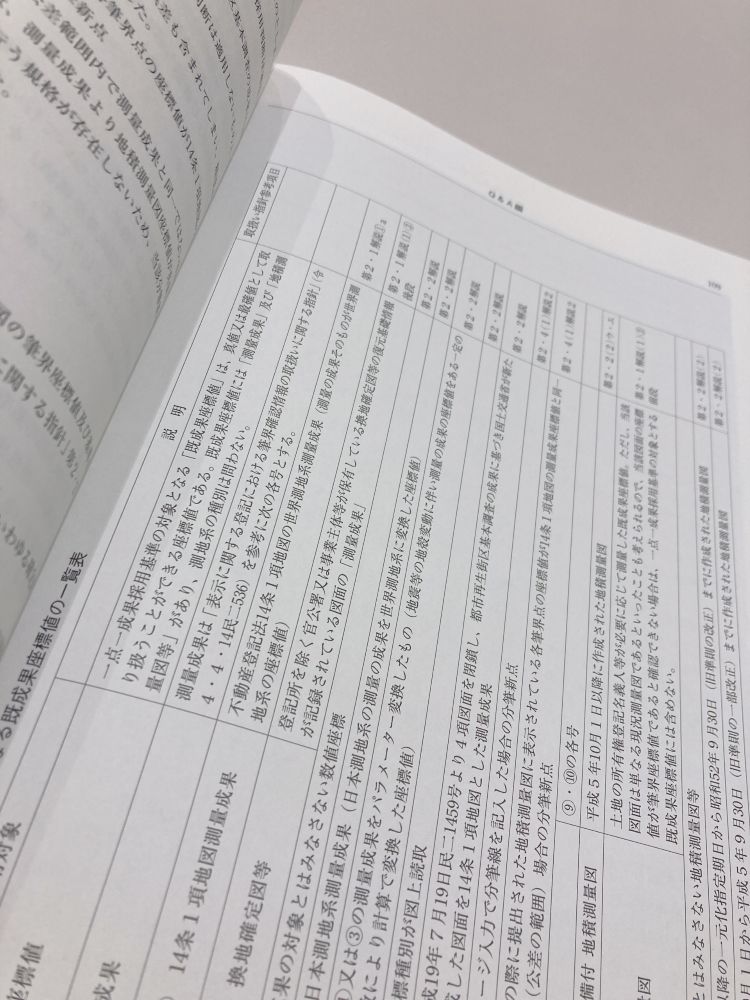

サンプルページ

商品情報

- 商品コード

- 5100377

- ISBN

- 978-4-7882-9546-9

- JAN

- 9784788295469/1923032050005

- サイズ

- A4判

- 巻数

- 1

- ページ数

- 268

- 発行年月

- 2025年11月

目次

前 文

〇境界座標の集約―測量誤差と一点一成果への思い―

総 論

第1 用語集

第2 一点一成果採用基準の3条件

第3 一点一成果採用基準の許容誤差

第4 一点一成果採用基準の適用対象

第5 一点一成果採用基準判断フローチャート

第6 一点一成果採用基準処理フローチャート

実務解説編

第1 「一点一成果」~筆界点の位置誤差をめぐる1つの考え方~

1 本書の目的と問題提起

2 真値は得ることができない

3 なぜ今位置誤差を考えるべきか

4 土地家屋調査士にとっての「位置誤差」の特殊性

5 自らの観測値を採用したい理由~心理学的な視点から~

第2 測量誤差の種類と考え方

1 真値・最確値、誤差・残差、較差

2 偶然誤差・系統誤差・過失誤差

3 正規分布

4 分散・標準偏差

5 精度・正確度

6 多変量正規分布

7 最小二乗法と最確値

8 公差(許容誤差)

9 誤差伝播法則

第3 一点一成果採用基準の基本コンセプト

1 一点一成果採用基準の提案

2 一点一成果採用基準の基本コンセプト

第4 一点一成果採用の判断基準

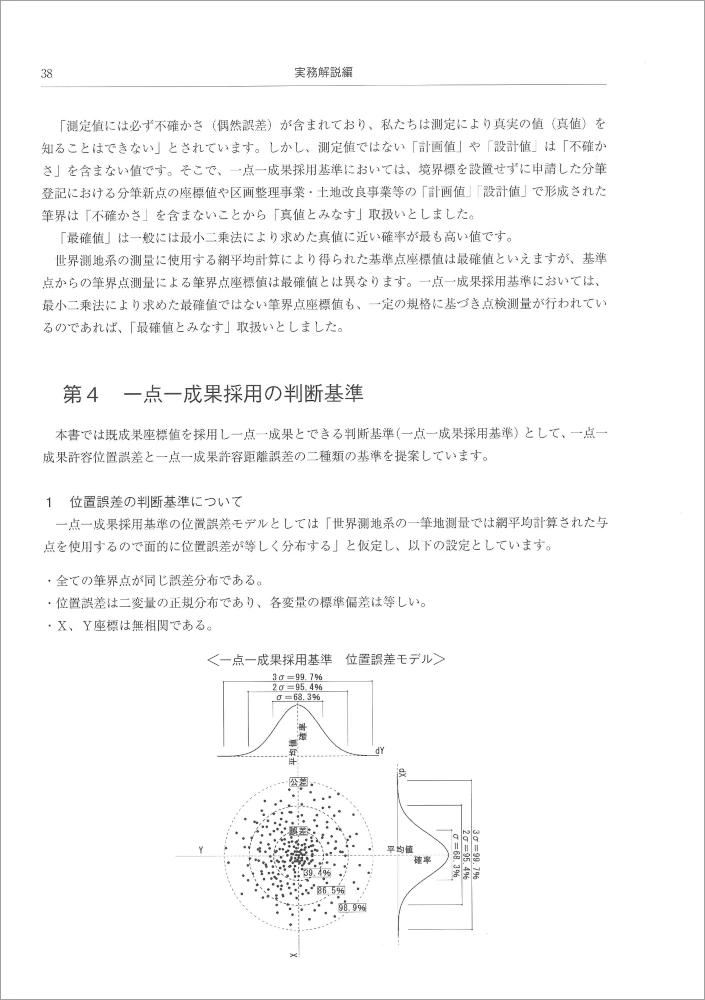

1 位置誤差の判断基準について

2 観測誤差と測設誤差

3 距離誤差の判断基準について

4 位置誤差基準値と距離誤差基準値の関係

第5 一点一成果採用基準による点検方法

1 一点一成果採用基準の3条件

2 「測量成果」の調査・取得方法

3 一点一成果採用基準による点検

4 既成果座標別の点検対象

第6 一点一成果採用基準運用の注意事項

第7 測量誤差以外の原因も含めた検討

1 位置誤差の原因

2 位置誤差の種類と特定方法

Q&A編

第1 測量誤差の種類と考え方

Q1―1 測量誤差の種類

Q1―2 正規分布とは

Q1―3 誤差・残差・較差の違い

Q1―4 精度・正確度の違い

Q1―5 公差とは

第2 一点一成果の基本コンセプト

Q2―1 一点一成果とは

Q2―2 一点一成果採用基準の基本的な考え方

Q2―3 なぜ一点一成果とする必要があるのか

第3 一点一成果採用の判断基準

Q3―1 位置誤差における一点一成果採用基準値の設定方法

Q3―2 位置誤差における一点一成果採用基準の事例

Q3―3 位置誤差はなぜ等しいのか

Q3―4 距離誤差の一点一成果採用基準値の設定方法

Q3―5 一点一成果採用基準値(許容位置誤差・許容距離誤差)

Q3―6 許容点間距離誤差は、なぜ一定の値なのか

Q3―7 位置誤差の生じる確率は

Q3―8 一点一成果採用基準の筆界点誤差の設定は

Q3―9 一点一成果採用基準値が使用できる条件

Q3―10 境界標が存在しない場合

Q3―11 既成果座標値が存在しない場合

Q3―12 与点・与点座標値が存在しない場合

第4 一点一成果採用基準による点検方法

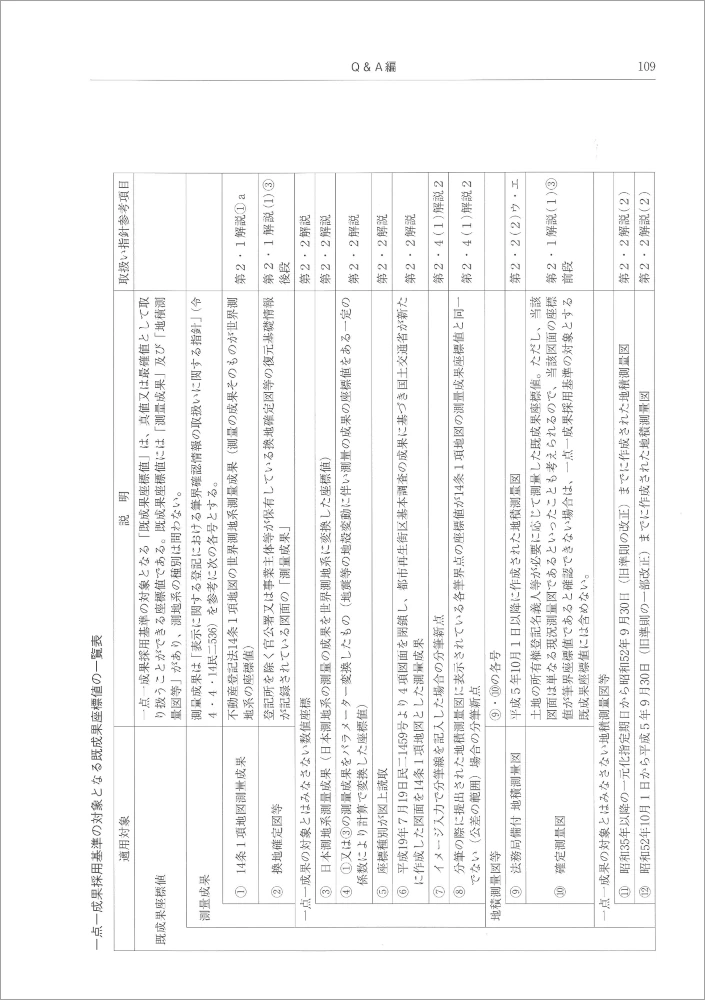

1 一点一成果採用基準が適用される既成果座標

Q4―1 点検できる既成果座標とは

Q4―2 点検できる測量成果とは

Q4―3 点検できる地積測量図等とは

Q4―4 一点一成果採用基準の対象となる既成果座標値とは

Q4―5 換地確定図等の測量成果の入手方法

Q4―6 地図XMLの測量成果の入手方法

2 一点一成果採用基準による点検方法

Q4―7 一点一成果採用基準の点検順序(フローチャート)

Q4―8 位置誤差の点検方法

Q4―9 点間距離誤差の点検方法

Q4―10 位置誤差と点間距離誤差の関係

Q4―11 測量成果の点検方法

Q4―12 任意座標系地積測量図等の点検方法

Q4―13 世界測地系地積測量図等の点検方法

Q4―14 世界測地系地積測量図等の信頼性の検証方法

3 位置誤差と距離誤差

Q4―15 観測座標値の全てが一点一成果採用基準値上限でよいのか

Q4―16 全点の位置誤差ベクトルがランダムな方向に20mmの場合

Q4―17 全点の位置誤差ベクトルが同じ方向に20mmの場合

Q4―18 誤差ベクトル図で距離誤差点検は省略できるか

Q4―19 任意座標系の測量での位置誤差の原因

Q4―20 世界測地系の測量での位置誤差の原因

Q4―21 任意座標系の測量での点間距離誤差の原因

Q4―22 世界測地系の測量での点間距離誤差の原因

4 点検対象の具体的事例

Q4―23 測量成果区域で地積測量図等がない場合

Q4―24 測量成果区域で世界測地系地積測量図等が存在する場合

Q4―25 測量成果区域で任意座標系地積測量図等が存在する場合

Q4―26 測量成果と同一ではない座標値の地積測量図等の注意点

Q4―27 測量成果区域外で世界測地系地積測量図等が存在する場合

Q4―28 測量成果区域外で任意座標系地積測量図等が存在する場合

第5 一点一成果採用基準の運用

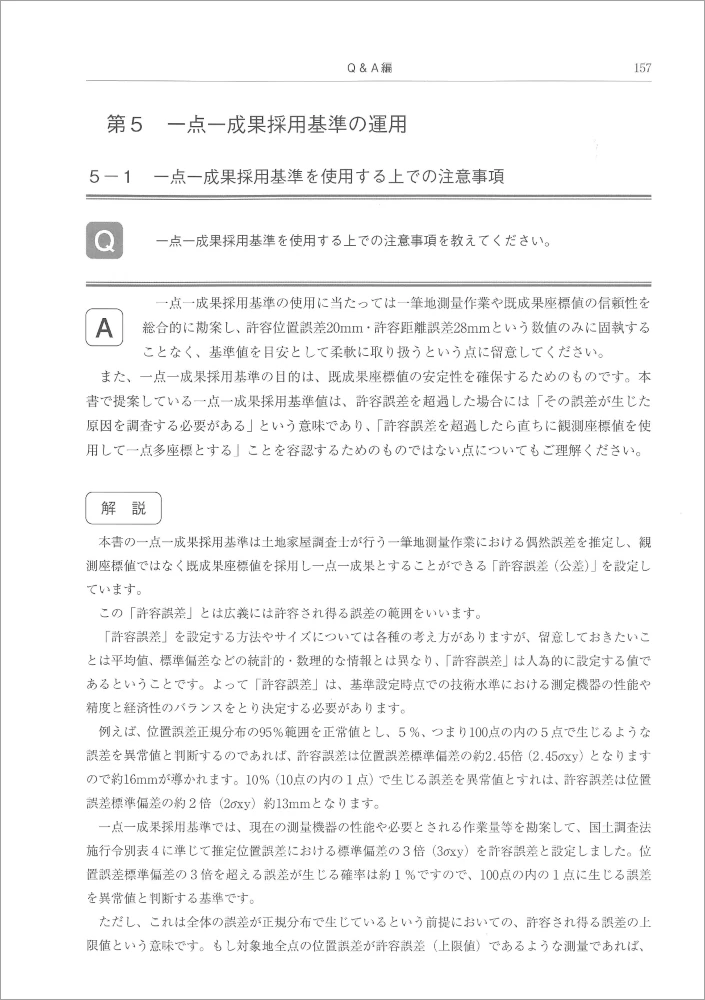

Q5―1 一点一成果採用基準を使用する上での注意事項

Q5―2 国土調査法施行令別表4との関係

Q5―3 土地家屋調査士業務取扱要領44条との関係

Q5―4 一点一成果採用基準と筆界確認の関係

Q5―5 一点一成果採用基準と境界立会

Q5―6 測量成果と境界立会

Q5―7 地積測量図等と境界立会

Q5―8 観測座標値と既成果座標値の平均値を採用してよいか

Q5―9 再分筆時に分筆新点の誤差が一点一成果採用基準値内の場合

Q5―10 直接視準できない分筆新点の誤差が一点一成果採用基準値内の場合

Q5―11 測量成果区域で測量成果座標値と異なる座標値の地積測量図が存在する場合

Q5―12 地積測量図等の引照点を与点として使用できるか

Q5―13 画地調整と指示点位置調整の違い

Q5―14 観測座標値が一点一成果採用基準値内にある指示点位置の調整

Q5―15 一点一成果採用基準値を超過した場合の処理

Q5―16 表示点は既成果座標値の現地での正確な位置か

Q5―17 指示点位置の調整に表示点を基準としてよいか

Q5―18 一点一成果採用基準と復元測量

Q5―19 位置誤差と面積誤差の関係

Q5―20 任意座標系と世界測地系の誤差の違い

Q5―21 基準点測量の精度が良好であれば観測座標値を採用してもよいか

Q5―22 現況測量座標値を使用した点間距離誤差点検における注意点

第6 公共用地における一点一成果採用基準の適用

Q6―1 過去に立会い・確定した官民境界の境界標に誤差がある場合

Q6―2 既成果座標値を復元した結果、民地側に側溝が越境した場合

Q6―3 官民境界確定協議における一点一成果の適用について

Q6―4 地籍調査等の成果座標を境界確定協議の成果とする場合、立会いを省略できるか

Q6―5 隣接地の官民境界が立会確定済の場合、当該隣接地の立会いを省略できるか

Q6―6 任意座標系から世界測地系に変換した結果、官民境界点がズレたと言われた場合

Q6―7 地籍調査において、一点一成果を適用できるか

資料編

第1 一点一成果採用基準の設定

第2 地籍調査事業における距離誤差

第3 関係法令・通達等

〇表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(抄)(令和4年4月14日民二第536号)

〇国土調査法施行令(抄)(昭和27年3月31日政令第59号)

〇土地家屋調査士業務取扱要領(抄)(令和3年6月1日)

編集後記

索 引

〇事項索引

〇境界座標の集約―測量誤差と一点一成果への思い―

総 論

第1 用語集

第2 一点一成果採用基準の3条件

第3 一点一成果採用基準の許容誤差

第4 一点一成果採用基準の適用対象

第5 一点一成果採用基準判断フローチャート

第6 一点一成果採用基準処理フローチャート

実務解説編

第1 「一点一成果」~筆界点の位置誤差をめぐる1つの考え方~

1 本書の目的と問題提起

2 真値は得ることができない

3 なぜ今位置誤差を考えるべきか

4 土地家屋調査士にとっての「位置誤差」の特殊性

5 自らの観測値を採用したい理由~心理学的な視点から~

第2 測量誤差の種類と考え方

1 真値・最確値、誤差・残差、較差

2 偶然誤差・系統誤差・過失誤差

3 正規分布

4 分散・標準偏差

5 精度・正確度

6 多変量正規分布

7 最小二乗法と最確値

8 公差(許容誤差)

9 誤差伝播法則

第3 一点一成果採用基準の基本コンセプト

1 一点一成果採用基準の提案

2 一点一成果採用基準の基本コンセプト

第4 一点一成果採用の判断基準

1 位置誤差の判断基準について

2 観測誤差と測設誤差

3 距離誤差の判断基準について

4 位置誤差基準値と距離誤差基準値の関係

第5 一点一成果採用基準による点検方法

1 一点一成果採用基準の3条件

2 「測量成果」の調査・取得方法

3 一点一成果採用基準による点検

4 既成果座標別の点検対象

第6 一点一成果採用基準運用の注意事項

第7 測量誤差以外の原因も含めた検討

1 位置誤差の原因

2 位置誤差の種類と特定方法

Q&A編

第1 測量誤差の種類と考え方

Q1―1 測量誤差の種類

Q1―2 正規分布とは

Q1―3 誤差・残差・較差の違い

Q1―4 精度・正確度の違い

Q1―5 公差とは

第2 一点一成果の基本コンセプト

Q2―1 一点一成果とは

Q2―2 一点一成果採用基準の基本的な考え方

Q2―3 なぜ一点一成果とする必要があるのか

第3 一点一成果採用の判断基準

Q3―1 位置誤差における一点一成果採用基準値の設定方法

Q3―2 位置誤差における一点一成果採用基準の事例

Q3―3 位置誤差はなぜ等しいのか

Q3―4 距離誤差の一点一成果採用基準値の設定方法

Q3―5 一点一成果採用基準値(許容位置誤差・許容距離誤差)

Q3―6 許容点間距離誤差は、なぜ一定の値なのか

Q3―7 位置誤差の生じる確率は

Q3―8 一点一成果採用基準の筆界点誤差の設定は

Q3―9 一点一成果採用基準値が使用できる条件

Q3―10 境界標が存在しない場合

Q3―11 既成果座標値が存在しない場合

Q3―12 与点・与点座標値が存在しない場合

第4 一点一成果採用基準による点検方法

1 一点一成果採用基準が適用される既成果座標

Q4―1 点検できる既成果座標とは

Q4―2 点検できる測量成果とは

Q4―3 点検できる地積測量図等とは

Q4―4 一点一成果採用基準の対象となる既成果座標値とは

Q4―5 換地確定図等の測量成果の入手方法

Q4―6 地図XMLの測量成果の入手方法

2 一点一成果採用基準による点検方法

Q4―7 一点一成果採用基準の点検順序(フローチャート)

Q4―8 位置誤差の点検方法

Q4―9 点間距離誤差の点検方法

Q4―10 位置誤差と点間距離誤差の関係

Q4―11 測量成果の点検方法

Q4―12 任意座標系地積測量図等の点検方法

Q4―13 世界測地系地積測量図等の点検方法

Q4―14 世界測地系地積測量図等の信頼性の検証方法

3 位置誤差と距離誤差

Q4―15 観測座標値の全てが一点一成果採用基準値上限でよいのか

Q4―16 全点の位置誤差ベクトルがランダムな方向に20mmの場合

Q4―17 全点の位置誤差ベクトルが同じ方向に20mmの場合

Q4―18 誤差ベクトル図で距離誤差点検は省略できるか

Q4―19 任意座標系の測量での位置誤差の原因

Q4―20 世界測地系の測量での位置誤差の原因

Q4―21 任意座標系の測量での点間距離誤差の原因

Q4―22 世界測地系の測量での点間距離誤差の原因

4 点検対象の具体的事例

Q4―23 測量成果区域で地積測量図等がない場合

Q4―24 測量成果区域で世界測地系地積測量図等が存在する場合

Q4―25 測量成果区域で任意座標系地積測量図等が存在する場合

Q4―26 測量成果と同一ではない座標値の地積測量図等の注意点

Q4―27 測量成果区域外で世界測地系地積測量図等が存在する場合

Q4―28 測量成果区域外で任意座標系地積測量図等が存在する場合

第5 一点一成果採用基準の運用

Q5―1 一点一成果採用基準を使用する上での注意事項

Q5―2 国土調査法施行令別表4との関係

Q5―3 土地家屋調査士業務取扱要領44条との関係

Q5―4 一点一成果採用基準と筆界確認の関係

Q5―5 一点一成果採用基準と境界立会

Q5―6 測量成果と境界立会

Q5―7 地積測量図等と境界立会

Q5―8 観測座標値と既成果座標値の平均値を採用してよいか

Q5―9 再分筆時に分筆新点の誤差が一点一成果採用基準値内の場合

Q5―10 直接視準できない分筆新点の誤差が一点一成果採用基準値内の場合

Q5―11 測量成果区域で測量成果座標値と異なる座標値の地積測量図が存在する場合

Q5―12 地積測量図等の引照点を与点として使用できるか

Q5―13 画地調整と指示点位置調整の違い

Q5―14 観測座標値が一点一成果採用基準値内にある指示点位置の調整

Q5―15 一点一成果採用基準値を超過した場合の処理

Q5―16 表示点は既成果座標値の現地での正確な位置か

Q5―17 指示点位置の調整に表示点を基準としてよいか

Q5―18 一点一成果採用基準と復元測量

Q5―19 位置誤差と面積誤差の関係

Q5―20 任意座標系と世界測地系の誤差の違い

Q5―21 基準点測量の精度が良好であれば観測座標値を採用してもよいか

Q5―22 現況測量座標値を使用した点間距離誤差点検における注意点

第6 公共用地における一点一成果採用基準の適用

Q6―1 過去に立会い・確定した官民境界の境界標に誤差がある場合

Q6―2 既成果座標値を復元した結果、民地側に側溝が越境した場合

Q6―3 官民境界確定協議における一点一成果の適用について

Q6―4 地籍調査等の成果座標を境界確定協議の成果とする場合、立会いを省略できるか

Q6―5 隣接地の官民境界が立会確定済の場合、当該隣接地の立会いを省略できるか

Q6―6 任意座標系から世界測地系に変換した結果、官民境界点がズレたと言われた場合

Q6―7 地籍調査において、一点一成果を適用できるか

資料編

第1 一点一成果採用基準の設定

第2 地籍調査事業における距離誤差

第3 関係法令・通達等

〇表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(抄)(令和4年4月14日民二第536号)

〇国土調査法施行令(抄)(昭和27年3月31日政令第59号)

〇土地家屋調査士業務取扱要領(抄)(令和3年6月1日)

編集後記

索 引

〇事項索引

著者

加除式購読者のお客様へ

本書は加除式書籍です。

本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。

加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ

本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。

WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。

1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。

契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。

契約期間中の途中解約はできません。

契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。