概要

◆情報ネットワークに関連する法務と税務について、最新の法制度、裁判例と海外の動向を盛り込みながらくわしく解説してあります。

◆ネット社会では技術革新と環境変化が著しく、法律・税務上で避けて通ることのできないトラブルが生ずる可能性があります。本書は、発生が予想される具体的事例を設定し、Q&A方式で解説を加えています。

本書は、書籍本文検索をご利用いただける書籍です。

書籍本文検索サービスはこちら

特長

商品情報

- 商品コード

- 0512

- サイズ

- B5判

- 巻数

- 全2巻・ケース付

- ページ数

- 1,930

- 発行年月

- 2009年3月

目次

税務編

第1章 利用設備の税務

第2章 利用技術の税務

第3章 IT化する税務行政

第1 税務行政のIT化の現状

第2 電子商取引の調査手法

第3 電子申告

第4章 国際電子商取引をめぐる課税問題

附録

索引

法務編

第1章 総論

○インターネットをめぐる法律問題の特色は

○わが国におけるインターネット関連立法の動向は

○高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)とは

○わが国におけるインターネット以外の情報ネットワーク関連判例は

○わが国におけるインターネット関連民事判例の動向は

○わが国におけるインターネット関連刑事判例の動向は

○わが国におけるインターネットに関する行政上の指導は

第2章 インターネットによる法律情報の入手方法

○インターネットによる法令情報の入手方法は(日本の場合)

○インターネットによる条約の情報の入手方法は(日本の場合)

○公文書等の管理に関する法律とデジタルアーカイブとは

○インターネットによる判例情報・司法情報の入手方法は(日本の場合)

○インターネットによるその他の法令情報の入手方法は(日本の場合)

○国立国会図書館のデジタルアーカイブとは

○インターネットによる法令情報の入手方法は(米国法の場合)

○インターネットによる法令情報の入手方法は(その他外国法の場合)

第3章 著作権とインターネット

第1 総論

○インターネット上のコンテンツは著作権法でどのように保護されているか

○ソフトウエアプログラムは著作権法でどのように保護されているか

○プログラムなどの著作物について登録しなければ保護してもらえないのか

○データベースは著作権法で保護されているか

○よくウェブページに付けられている「Cマーク」には、どのような法的効力があるのか

○社内で作成したコンテンツやプログラムは、担当した従業員の著作物か。社内規則等でどのような注意が必要か――法人著作

○外部委託業者に依頼して作成したウェブページのコンテンツやプログラムの著作権者はだれか

○外注で作成するコンテンツやプログラムについて著作権譲渡契約を結ぶ場合の留意点は

○他人の著作物を自分のウェブサイトに引用してもよいか――引用とその限界

○視聴覚障害者のための著作物の利用について、著作権法ではどのような配慮がなされているか

○インターネット上のコンテンツを学校教育で使用する際の問題点は

○図書館の電子化による著作権処理の留意点は

○ウェブページのコンテンツを他人に流用されないためにはどのようにすればよいか(その1――著作権法改正による著作権の技術的保護手段の保護および改正不正競争防止法)

○ウェブページのコンテンツを他人に流用されないためにはどのようにすればよいか(その2――著作権法改正による著作権の権利管理情報の保護)

○インターネットを利用したテレビ番組の録画サービスや番組転送サービスの提供主体と著作権

○インターネットの検索エンジンについては、著作権法上どのような問題があるか

○電子書籍に関する出版権とはどのようなものか

○著作権侵害の場合の刑事罰の動向は

第2 各論

○小説や映画の「あらすじ」をホームページに掲載してもよいか

○市販されているCGソフト特有の機能を使用して作成した画像の著作権はだれにあるのか

○市販の素材集にあるグラフィックスをウェブページに掲載しても問題はないか

○新聞記事をウェブページに利用できるか

○放送番組を海外に駐在する社員向けにインターネットで流すことはできないか

○私的使用目的のアナログデータのデジタル化の補助と著作権

○承諾を取らずに他人のウェブページを雑誌などで紹介することはできるか

○自己所有で他人作成の人形を撮影した写真を掲載した「人形美術館」ウェブページをつくる場合、当該人形製作者の許諾を得る必要はあるか

○他人の所有する骨董品の美術品を撮影してウェブページに掲載する場合、骨董品所有者の承諾を得る必要があるか

○浮世絵をデジタル化して「浮世絵デジタル美術館」サイトを開設した者は、それをコピーして掲載した別サイト運営者に対して法的措置を採ることができるか

○他人の著作物を一部改変(パロディ化)してウェブサイトに掲載してもよいか

○他人の著作物をサムネイル化した場合に、著作権法上の問題はないか

○公的機関が公表した資料をウェブページに公開してよいか

○裁判の経緯を説明するために、裁判の相手方当事者が提出した準備書面などの訴訟記録をウェブページに掲載することは著作権法に違反するか

○小説や歌謡曲のタイトルをウェブページにタイトルとして掲載してもよいか

○音楽をインターネットで流そうとする場合、だれからどのような許諾を受ける必要があるか

○市販の音楽CDをデジタル化してインターネットにアップロードしてもよいか、あるいはダウンロードしてもよいか

○インターネット上で音楽を流す場合、権利者の許諾を得るためにどのような手続が必要か

○ファイル交換サービスを提供することは著作権法上問題があるか

○商品カタログをデジタル化する場合、カタログに掲載している写真等の使用について著作権者の許諾を改めて得る必要があるか

○フリーウエアのソフトをダウンロードして使用するときに生ずる問題は

○シェアウエア作者は、ダウンロードして代金を支払わずに使用しているユーザに対し、何か法的措置を採れるか

○勝手にシリアルデータを提供している者に対してどのような法的責任を問えるか

○自分あての電子メールを自分のウェブページで公開してもよいか

○HTMLは著作物か。また、ウェブページのグラフィックスに他人の著作物を使用した場合、ウェブページ全体の著作権者はだれか

○他人のウェブページをプリントアウトして配布したり、自分の運営する電子掲示板への他人の書込みを出版したりすることはできるか

○有料メールマガジンを無断で再配布することができるか

○無断リンクと著作権侵害1

○無断リンクと著作権侵害2

○印刷物に掲載するために使用許諾を受けている素材を、ウェブページに流用することはできるか

○使用許諾を受けたプログラムのコピーを、一部改変して利用することはできるか

○名所の景色や建築物を撮影してウェブページに掲載してもよいか

○コンテンツ、プログラム取引において独占禁止法上留意すべき点は何か

○アニメなどのキャラクターを無断でウェブページに掲載すると、どのような問題があるか

○教育現場で、児童生徒や教員がインターネットを利用する場合に、どのような著作権法上の問題があるのか

○教育機関あるいは教育機関等のためにサービスベンダーが、インターネットを使って遠隔授業や試験を行う場合に、著作権について注意すべきことは

第4章 特許・商標とインターネット

第1 特許

○政府の知的財産戦略の動向はどうなっているか

○ビジネスモデル特許の状況は

○米国におけるビジネスモデル特許の状況は

○中国におけるビジネスモデル特許の状況は

○システム、サーバ装置、端末装置、方法のいずれで権利化するのがよいか

○外国に設置されたサーバに対して権利侵害(越境侵害)を主張できるか

○複数人による侵害の問題点は

○アイコンは意匠法でどのように保護されているか

○スマートフォンにおける特許の現状は――アップル対サムスンの訴訟――

○AIに関する特許について

第2 商標とドメイン名

○ドメイン名を取得するためには、どのような手続を行えばよいのか

○自社の商標・商号を付けたドメイン名に対する法的措置は

○日本の登録商標がアメリカのサーバにホスティングされているウェブページに掲載された場合、商標の使用中止を実現できるか

○ドメイン名紛争の解決方法――ICANNとJPNICの紛争処理方針は

○他人の登録商標をウェブページに無許可で掲載できるか

○電子商取引サイト開設者や、サイバーモール運営者が店舗名を選択する場合の商標上の留意点は

第5章 インターネット上の表現行為をめぐる法律問題

○わが国では、インターネット上のわいせつ画像など、いわゆる有害情報に対し、どのように規制されているか

○インターネット上のわいせつ情報は、法律上どのように取り扱われるか

○諸外国では、インターネット上のわいせつ画像など、いわゆる有害情報に対し、どのように規制されているか

○いわゆるアダルトサイトにはどのような法的問題があるか

○ウェブページにわいせつな画像を掲載すると、どのような罪に問われるか

○海外のレンタルサーバにわいせつな図画を掲載することは許されるか

○わいせつな写真が掲載されたウェブページにリンクした場合、刑事的な責任はあるか

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係るネット上の規制は

○児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の概要は

○ウェブページに批評・批判を掲載する場合の責任は。また、ウェブページで特定の企業を批判する行為は違法か

○公職に立候補する者は、選挙運動にインターネットをどの程度まで利用できるか

○ネット選挙運動の不正対策は

○ウェブサイトや電子メールを利用して、特定の候補者が当選しないようにするための落選運動を行ったり、期日後に当選や落選に関するお礼などの挨拶を行ったりすることはできるか

○候補者や政党以外の有権者は、選挙運動期間中にウェブサイトや電子メールを利用して選挙運動を行うことは可能か

○ウェブサイトの作成・管理運営会社が、候補者に代わって選挙運動用のウェブサイトの作成やSNSへの書き込みを行うことは可能か

○他人のウェブサイトに自己を誹謗中傷するコンテンツが掲載された場合、その他人に対して、どのような法的措置を講ずることができるか

○青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)とは

○インターネット事業者は、違法・有害情報の受信を遮断するフィルタリングサービスを利用者に提供しなければならないか

○児童ポルノのブロッキングにはどのような問題があるか

第6章 オンラインプライバシーと個人情報保護

○インターネット上でプライバシー侵害が問題になるのはどのような場合か

○わが国の個人情報保護法の概要は

○個人情報の定義について、どのような見直しがなされたか(平成27年改正個人情報保護法)

○要配慮個人情報とは何か。要配慮個人情報についてはどのような取扱いが必要になるか(平成27年改正個人情報保護法)

○行政機関個人情報保護法の概要は

○独立行政法人等個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の違いは

○地方公共団体の個人情報保護条例の現状は

○番号利用法における個人情報の取扱いは――「個人番号」の利用範囲と特定個人情報の提供範囲――

○番号利用法における個人情報の取扱いは――情報の安全管理措置と罰則――

○番号利用法における個人情報保護制度は

○株式等振替制度における番号利用法の取扱いは

○インターネット上で個人情報が無断公開されたり、漏えいした場合の法的措置は

○検索サイトは検索結果について法的責任を負うか

○ウェブページ上で芸能人や一般人の私生活を公表してもよいか

○他人が写り込んだ画像をウェブページにアップする場合、肖像権はどうなるか

○クッキーを利用して取得した個人情報を用いて広告・宣伝メールを出してもよいか

○使用者による「労働者のモニタリング」とは

○使用者が労働者に対して、監視ツール等を用いてオンライン・モニタリングすることは法的に許されるか

○「労働者のモニタリング」に関する社内規程を策定する上で留意すべき点は

○従業員のソーシャルメディア利用に対する規制は

○学校が運営するウェブサイトと生徒の個人情報の公開は

○プライバシーマーク制度の概要

○プライバシーマークの申請

○プライバシーマークの審査機関とは

○プライバシーマークの取得費用

○プライバシーマークの審査

○プライバシーマーク制度の歴史的経緯

○EU諸国と米国における個人情報保護法制は

○検索サービスやライフログ等による個人データの商業広告目的での取得は問題になるか

第7章 通信制度

○プロバイダなどの電気通信事業を営む際、どのような法律が関係するか

○プロバイダなどの電気通信事業に参入するにはどのような手続が必要か

○電気通信事業者はどのような義務や責任を負うか

○電気通信事業法上の検閲禁止はインターネットでどのような場合に問題になるか

○第三者から加入者の氏名を開示するよう要求があった場合、電気通信事業者は応じなければならないか――通信の秘密と発信者情報の開示制度

○加入者がインターネットへのアクセスチャージを支払わなかった場合、プロバイダはどのような対応ができるか

○プロバイダはシステムの事故でユーザが接続できなかった場合に責任を負うか

○アクセスポイントの混雑が著しい場合、加入者から損害賠償請求されることはあるか

○携帯電話不正利用防止法とは

第8章 プロバイダなどネットワーク管理者の責任をめぐる問題

○プロバイダ等は加入者のトラブルに巻き込まれるのを避けるため、どのような防衛手段を採るべきか

○ウェブページによる情報発信に対する削除請求、損害賠償請求、発信者情報開示請求を受けた場合のプロバイダ責任制限法の効果は何か

○会員が名誉毀損や著作権侵害のコンテンツをネットワークに流した場合、プロバイダは責任を負うか(日本の場合)

○インターネット上の電子掲示板の管理者は、不適切な発言を削除する権限あるいは義務があるか

○検索エンジンで表示される予測キーワードを削除するには

○ネット選挙運動とプロバイダの対応は

○発信者情報開示請求を受けた場合、加入者による情報発信の方法により対応を異にすべきか

○プロバイダが加入者の会員資格を剥奪することができるか、加入者の一部サービスの利用停止措置はどうか

○プロバイダは一部の会員の帯域制御を行うことができるか

○アプリケーション・サービス・プロバイダの責任は

○プロバイダと加入者との間の合意事項である会員規約には、どのような内容を盛り込んでおくべきか

○規制薬物等の広告があった場合のプロバイダの対応は

○プロバイダが会員契約を交わす際の本人確認方法として、どのような点に注意すべきか

○ログをめぐる問題は(不正アクセス行為の禁止等に関する法律・従量課金・プライバシー)

○サーバを踏み台にされた場合の責任は

○サーバのシステムがダウンして、通信販売のデータが消失した場合、プロバイダは賠償責任を負うか

○クラウドコンピューティングとは

○クラウドコンピューティングに関する消費者保護とは

○クラウドコンピューティングと内部統制評価について

○インターネット・ホットラインセンターとは

○違法・有害情報相談センターとは

○スマートフォンをめぐる消費者問題とは

第9章 インターネット上の犯罪行為

○インターネット上の犯罪にはどのようなものがあるか

○インターネット上の詐欺行為

○フィッシング詐欺対策は

○オンラインゲーム内通貨を不正な手段で作出したら

○わいせつ物頒布等で検挙を受けたウェブページに広告を掲載していた場合、広告主は責任を負うか

○インターネット上のねずみ講やマルチ商法に参加すると、どのような問題があるか

○インターネットを利用して外国の宝くじを購入できるか

○サイバーストーカーに対してどう対処すべきか

○インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる「出会い系サイト規制法」)の規制対象と規制の内容は

○有価証券に相当する電子データの不正作出行為は処罰されるか

○株式情報掲示板で上場企業の噂を書き込んだら

○社員などによる社内システムの無断使用への対応は

○サイバー攻撃が相次いでいるが、刑法上どのような問題となるか

○インターネットでの児童ポルノ関係の行為は刑事上どのような行為が犯罪となるか

○リベンジポルノ被害防止法とは

第10章 セキュリティ

○ウェブページのデータを改ざんされた場合の法的な措置は

○サイバーセキュリティ基本法とは

○インターネット上のサイト等に対する不正アクセス行為はどのような罪になるのか

○他人のパスワードを解読できるソフトウエアを制作して頒布してもよいか

○他人のメールアドレスを冒用してメールを送信した者には、何か責任が発生するか

○ウィルス・プログラムを興味本位で作成した場合、犯罪は成立するか。また、成立するとしたら、どのような犯罪か

○不正指令電磁的記録に関する罪とは

○ウィルスに感染していることを知らずにソフトウエアを制作・販売した者の法的責任はどうか

○暗号技術に対して公法的規制がなされているのはどのような理由からか。そして、規制の現状はどうか

○ISMSとセキュリティ関連の監査制度

○営業秘密は漏えいからどのように保護されているか

第11章 民事手続

第1 国内

○ウェブページや電子メールを民事訴訟で証拠として提出する際の手続は

○民事訴訟に証拠として提出されたウェブページや電子メールの取調べ方法は

○電子データと文書提出命令の関係は

○電子署名には民事訴訟上、どのような効力が認められているか

○電子署名の裁判上の取扱いは

○インターネット上で競売情報を入手する方法はあるか

○インターネット上の紛争などについて特別な訴訟手続はあるか

○犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について

第2 国際

○インターネット上で国際取引を行った場合の国際裁判管轄は

○インターネット上で名誉毀損を受けた場合の国際裁判管轄は

○インターネット上で著作権侵害を受けた場合の国際裁判管轄は

○インターネット上の取引において発生した損害の賠償を請求する訴訟事件にはどの国の法令が適用されるか

○ネット上で著作権侵害を受けた場合、どこの国の法律が準拠法となるか

○インターネット紛争とADRの関係は

第12章 刑事手続

○インターネットにおける通信傍受捜査は

○電子データの差押えは

○デジタル・フォレンジックとは

○ウェブページや電子メールを刑事訴訟で証拠として提出する際の手続は

○刑事訴訟に証拠として提出されたウェブページや電子メールの証拠能力は

○刑事訴訟に証拠として提出されたウェブページや電子メールの取調べ方法は

○サイバー犯罪条約とは

○サイバー犯罪条約では、どのような行為が犯罪として処罰されるか

○サイバー犯罪条約では、捜査に関してどのようなことを定めているか

第13章 インターネット広告

○インターネット通販事業に特定商取引に関する法律は適用されるか

○自社のウェブページ上に掲載したバナー広告が原因で消費者が詐欺にあった場合、損害賠償責任を負うことがあるか

○医師はウェブページに広告を掲載することができるか

○弁護士はウェブページに広告を掲載することができるか

○わが国における広告宣伝メールの法規制は

○大量の架空宛先の広告電子メールで電気通信設備に機能障害を受けたプロバイダの法的対抗手段は

○自社のウェブページにおいて、自社の求人広告以外に、他社の求人広告まで行ってもよいか

○不当景品類及び不当表示防止法と不正競争防止法との関係は

○景品表示法の課徴金制度とは

○インターネット上の「ステルスマーケティング」とは

○インターネット上の「サクラサイト」とは

第14章 電子商取引

第1 総論

○電子商取引の契約方式は

○クリックオン契約は有効か

○インターネットを使用した売買契約やサービス提供契約の成立時期はいつか

○電子商取引の決済方法にはどのようなものがあるか

○インターネット上でクレジットカード決済を行う場合、どのような点に留意すべきか

○インターネット上の商取引における、セキュリティ対策としての暗号技術とはどのようなもので、その技術の法的な位置づけはどうか

○インターネット上の商取引における、本人確認の手段としての電子認証制度とはどのようなものか。また、電子署名とは何か

○電子文書に確定日付を付すにはどうしたらよいか

○電子マネーにはどのようなものがあり、その判断基準は何か。また、仮想通貨との関係は

○電子マネーは現行法ではどのように規制されるか

○仮想通貨に比較したときに、電子マネーには、どのような問題があるか

○電子マネーに比較したときに、仮想通貨には、どのような問題があるか

○電子商取引で為替に関し注意すべき法律問題にはどのようなものがあるか

○特定の企業間でBtoBを行う場合、規約を取り決めておく必要はあるか

○電子商取引ではなぜ消費者保護が重要なのか

○インターネットバンキングとはどういったものか

第2 各論

○インターネット通販において、注文主より返品の意思を告げられた場合やクーリングオフの請求に応じなければならないか

○インターネット通販で子供のいたずらによる商品の購入申込は有効か

○インターネット通販で代金前払システムもしくは割賦販売を採る場合、どのような点に留意したらよいか

○サイバーモール運営会社は加盟店の行為に関し消費者に対しどのような責任を負うか

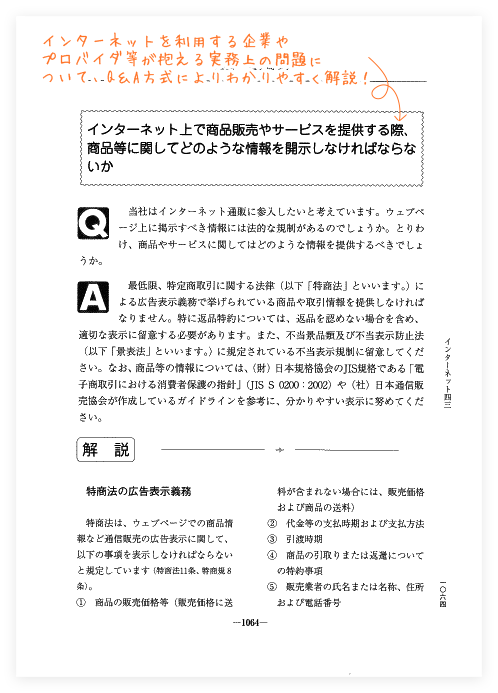

○インターネット上で商品販売やサービスを提供する際、商品等に関してどのような情報を開示しなければならないか

○購入する意思のない商品を、消費者が誤って発注した場合、契約は無効か。消費者の操作ミス等により注文商品数に食い違いがあった場合、オンラインショップの事業者はその損害を被るか

○価格誤表示(ウェブサイトでの販売における価格の表示の誤り)がある場合、注文者に対して、表示価格での販売義務を負うか

○インターネット上で景品・懸賞を提供する場合、どのような規制があるか

○国内に総代理店のある商品を、並行輸入してインターネット上で販売できるか(商標)

○インターネット上で販売していたコンピュータソフトに欠陥があったため購入者のハードディスク内のデータを破壊してしまった場合、どのような責任を負うか(製造物責任)

○インターネット上で中古品を販売する際、どのような手続が必要か

○インターネット上で不動産仲介をする場合、どのような点に留意すべきか

○インターネット上で医薬品を販売する際、どのような手続等が必要か

○第三者がある顧客になりすまして商品を購入していた場合、販売店は、その顧客に対し代金支払請求をすることができるか

○世界中の人々を対象としてインターネット通販を始める場合、どこの国の許認可等が必要となるか

○内容証明郵便をインターネット経由で出すことができるか

○インターネット上で海外の企業に発注した商品が届かない場合、どうしたらよいか

○株式のオンライン取引と関連する法律問題としてどのようなものがあるか

○インターネット・オークションと法規制

○インターネットを使った詐欺とは――オークション詐欺など――

○ペニーオークションの仕組みとその問題点とは

○インターネットショッピングモール開設と加盟契約等の準備は

○企業ポイント・サービスに関し、提供事業者または利用者は、どのような法律上の問題点に留意する必要があるか

○仲介サイトと業法は

○アフィリエイトで誇大広告をした場合に紹介者(アフィリエイター)はどのような責任を問われるか

○オンラインゲームをめぐる消費者問題は

第15章 インターネットと企業法

○インターネット上で株式市場を開くことはできるか

○インターネット上で新たな出資者を募ることはできるか

○株券不発行とはどのようなことか

○インターネットを利用した株主総会・取締役会は可能か

○インターネットを利用した招集通知をするには

○会社関係書類はどこまで電子化できるか

○電子公告を実施するには

○インターネットを利用した決算公告をするには

○企業情報の電子開示はどのように行われているか

○CPの電子化とはどのようなことか

○文書の電子的保存(e-文書法)とは

○ITと金融商品取引法上の内部統制

○電子記録債権とは何か。従来の債権と比較してどのような特徴を有するか

○でんさいネットを利用した電子記録債権取引をするには

○オンラインゲーム(ソーシャルゲーム)と景品表示法による規制とは

第16章 AIに関する法律問題

○自動車保有関係手続のワンストップサービスとは

○無人航空機の飛行に関する航空法の規制は

○自動走行機能を持つ自動車は、手放しで運転できるのか

○AI(人工知能)に関する現状は

○IoTに関する現状は

第17章 その他

○電子政府と電子自治体とは

○住基ネットに関する訴訟について

○電子公証制度とはどのようなものか

○電子定款とはどのようなものか

○インターネットを介した供託手続とは

○登記・供託オンライン申請システムを利用するためには

○登記の申請手続をインターネットでできるか

○インターネットを介した登記簿の電子閲覧とは

○インターネットを介した債権譲渡登記申請とは

○インターネットを介した動産譲渡登記申請とは

○インターネットを利用した商品トレーサビリティ

○医療のIT化とは

税務編

第1章 利用設備の税務

○各種のインターネット関連利用設備の法定耐用年数は何年か

○LANの構築に係る費用の税務上の取扱いは

○専用回線は、減価償却の対象となるか

○ソフトウエアの税務上の取扱いはどのようになっているか

○販売用ソフトウエアの開発費用は、どの段階から原価となるのか

○ソフトウエアのバージョンアップ費用は、資本的支出になるのか

○ソフトウエアの除却を行う場合の税務上の留意点は何か

○ソフトウエアをリース取引で取り扱う場合の税務上の注意点は何か

○CD-ROMの制作費用はソフトウエアとなるのか

○市販フォントは税務上ソフトウエアとして扱うか

○廃棄物処分業者に委託するパソコンの除却損の計上時期は

○中古ソフトウエアの償却期間は何年か

○中小企業等基盤強化税制の拡充と情報基盤強化税制の廃止

○ISO/IEC15408認証製品であるソフトウエアのバージョンアップと中小企業情報基盤強化税制の適用の有無

○中小企業投資促進税制の延長と拡充

○パソコン導入研修による税額控除の適用は

○データセンター地域分散化促進税制(特定電気通信設備の特別償却制度)の創設

○生産性向上設備等投資促進税制の創設

第2章 利用技術の税務

○プロバイダの売上計上時期はいつか

○サイバーモール運営会社の売上計上時期はいつか

○認証システムの管理・運営者の売上計上時期はいつか

○インターネットオークション業者の売上計上時期はいつか

○ソフトウエア開発の請負(受注製作)に係る収益および費用の帰属時期は

○いわゆるSOHOビジネスが、事業所得に該当するか否かの判断ポイントは

○サイバーモールへの出店料に係る税務上の取扱いは

○インターネット販売による売掛債権の貸倒れに係る税務上の取扱いは

○ウェブページの制作費用・更新費用は一時に損金算入できるか

○自社ドメインの取得に要する費用の税務上の取扱いは

○データ復旧サービスに係る費用の税務上の取扱いは

○プロバイダが加入者に支払う損害賠償金の税務上の取扱いは

○ソフトウエアの不正コピーに対するペナルティーは損金に算入できるか

○従業員の携帯端末利用料の一部補助は給与課税の対象となるか

○ソフトウエアを設計・制作する事業は、消費税法上第何種事業に該当するか

○非居住者に対して行うソフトウエアの使用方法等の指導料は、消費税法上の輸出免税の対象となるか

○インターネットを利用した取引には印紙税がかかるか

○インターネットを利用した取引では消費税法の仕入税額控除適用上の請求書等保存義務はどうなるか

○リアルマネートレードとバーチャルマネーの税務上の取扱いは

○ビットコイン等の仮想通貨に係る所得税および法人税の取扱いは

○ビットコイン等の仮想通貨に係る消費税の取扱いは

○ビットコイン等の仮想通貨に係る相続税の取扱いは

第3章 IT化する税務行政

第1 税務行政のIT化の現状

○KSKシステムとは

○電子帳簿保存法とは

○スキャナ保存制度とは

○インターネットを利用した税務行政の広報活動は

○マイナンバー法における税務行政の取扱いは

第2 電子商取引の調査手法

○サイバー税務署“PROTECT”とは

○機械化調査専門官とは

第3 電子申告

○電子申告とは、どんなものか

○米国の電子申告制度の特徴は

○英国の電子申告制度の特徴は

○ドイツの電子申告制度の特徴は

○フランスの電子申告制度の特徴は

○カナダの電子申告制度の特徴は

○オーストラリアの電子申告制度の特徴は

○日本の電子申告の現状はどのようになっているのか

○日本の電子申告の運用開始に向けた具体的スケジュールは

○日本の電子申告におけるセキュリティ対策とクライアント仕様

○税務手続の電子化促進措置とは、どのようなものか

第4章国際電子商取引をめぐる課税問題

○税の蒸発とは

○米国における「インターネット・タックス・フリーダム・アクト」とは

○欧州委員会では、どんな課税の仕組みが検討されているのか

○OECDで検討されている電子商取引への課税の是非や徴収方法はどのようなものか

○電子商取引に関して日本においてはどのような検討が行われているのか

○サーバは恒久的施設とみるのか

○消費地や取引の内外判定はどのように行うのか

○消費税法上、リスティング広告(検索連動型広告)料の支払およびコンテンツ連動型広告料の収入は、どのように取り扱われるか

○消費税法上、P2P(PeertoPeer)技術を利用したインターネット電話サービスの通話料はどのように取り扱われるか

○海外からのソフトウエアの借入れの賃借料は消費税法の国内取引に該当するか

○海外からのソフトウエア製品の購入の対価に対する源泉課税の可否

○海外のソフトウエアの配給契約に基づき支払われる対価に対する源泉徴収の要否

○国際電子商取引で情報や音楽等の配信サービスを受ける場合、そこで支払う対価は、租税条約上の所得区分は何か

○海外からのネット配信サービスに係る消費税課税の動向

○平成27年度税制改正前後における電気通信利用役務の提供に係る消費税の取扱い

○国外事業者の納税義務について

○登録国外事業者について

附録

1 情報ネットワーク・コンピュータ関連主要判例

2 情報ネットワーク・コンピュータ関連法令改正

3 参考法令

(法務編)

○高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平12法144)

○電子署名及び認証業務に関する法律(平12法102)

○電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平13法95)

○著作権法(抄)(昭45法48)

○不正競争防止法(抄)(平5法47)

○電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平11法226)

○不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平11法128)

○刑法(抄)(明40法45)

○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平11法137)

(税務編)

○法人税法(抄)(昭40法34)

○法人税法施行令(抄)(昭40政97)

○減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)(昭40大令15)

○法人税基本通達(抄)(昭44直審(法)25)

○耐用年数の適用に関する取扱通達(抄)(昭45直法4─25ほか)

○所得税法(抄)(昭40法33)

○所得税基本通達(抄)(昭45直審(所)30)

○消費税法(抄)(昭63法108)

○消費税法施行令(抄)(昭63政360)

○消費税法基本通達(抄)(平7課消2─25ほか)

○印紙税法(抄)(昭42法23)

索引

事項索引

第1章 利用設備の税務

第2章 利用技術の税務

第3章 IT化する税務行政

第1 税務行政のIT化の現状

第2 電子商取引の調査手法

第3 電子申告

第4章 国際電子商取引をめぐる課税問題

附録

索引

法務編

第1章 総論

○インターネットをめぐる法律問題の特色は

○わが国におけるインターネット関連立法の動向は

○高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)とは

○わが国におけるインターネット以外の情報ネットワーク関連判例は

○わが国におけるインターネット関連民事判例の動向は

○わが国におけるインターネット関連刑事判例の動向は

○わが国におけるインターネットに関する行政上の指導は

第2章 インターネットによる法律情報の入手方法

○インターネットによる法令情報の入手方法は(日本の場合)

○インターネットによる条約の情報の入手方法は(日本の場合)

○公文書等の管理に関する法律とデジタルアーカイブとは

○インターネットによる判例情報・司法情報の入手方法は(日本の場合)

○インターネットによるその他の法令情報の入手方法は(日本の場合)

○国立国会図書館のデジタルアーカイブとは

○インターネットによる法令情報の入手方法は(米国法の場合)

○インターネットによる法令情報の入手方法は(その他外国法の場合)

第3章 著作権とインターネット

第1 総論

○インターネット上のコンテンツは著作権法でどのように保護されているか

○ソフトウエアプログラムは著作権法でどのように保護されているか

○プログラムなどの著作物について登録しなければ保護してもらえないのか

○データベースは著作権法で保護されているか

○よくウェブページに付けられている「Cマーク」には、どのような法的効力があるのか

○社内で作成したコンテンツやプログラムは、担当した従業員の著作物か。社内規則等でどのような注意が必要か――法人著作

○外部委託業者に依頼して作成したウェブページのコンテンツやプログラムの著作権者はだれか

○外注で作成するコンテンツやプログラムについて著作権譲渡契約を結ぶ場合の留意点は

○他人の著作物を自分のウェブサイトに引用してもよいか――引用とその限界

○視聴覚障害者のための著作物の利用について、著作権法ではどのような配慮がなされているか

○インターネット上のコンテンツを学校教育で使用する際の問題点は

○図書館の電子化による著作権処理の留意点は

○ウェブページのコンテンツを他人に流用されないためにはどのようにすればよいか(その1――著作権法改正による著作権の技術的保護手段の保護および改正不正競争防止法)

○ウェブページのコンテンツを他人に流用されないためにはどのようにすればよいか(その2――著作権法改正による著作権の権利管理情報の保護)

○インターネットを利用したテレビ番組の録画サービスや番組転送サービスの提供主体と著作権

○インターネットの検索エンジンについては、著作権法上どのような問題があるか

○電子書籍に関する出版権とはどのようなものか

○著作権侵害の場合の刑事罰の動向は

第2 各論

○小説や映画の「あらすじ」をホームページに掲載してもよいか

○市販されているCGソフト特有の機能を使用して作成した画像の著作権はだれにあるのか

○市販の素材集にあるグラフィックスをウェブページに掲載しても問題はないか

○新聞記事をウェブページに利用できるか

○放送番組を海外に駐在する社員向けにインターネットで流すことはできないか

○私的使用目的のアナログデータのデジタル化の補助と著作権

○承諾を取らずに他人のウェブページを雑誌などで紹介することはできるか

○自己所有で他人作成の人形を撮影した写真を掲載した「人形美術館」ウェブページをつくる場合、当該人形製作者の許諾を得る必要はあるか

○他人の所有する骨董品の美術品を撮影してウェブページに掲載する場合、骨董品所有者の承諾を得る必要があるか

○浮世絵をデジタル化して「浮世絵デジタル美術館」サイトを開設した者は、それをコピーして掲載した別サイト運営者に対して法的措置を採ることができるか

○他人の著作物を一部改変(パロディ化)してウェブサイトに掲載してもよいか

○他人の著作物をサムネイル化した場合に、著作権法上の問題はないか

○公的機関が公表した資料をウェブページに公開してよいか

○裁判の経緯を説明するために、裁判の相手方当事者が提出した準備書面などの訴訟記録をウェブページに掲載することは著作権法に違反するか

○小説や歌謡曲のタイトルをウェブページにタイトルとして掲載してもよいか

○音楽をインターネットで流そうとする場合、だれからどのような許諾を受ける必要があるか

○市販の音楽CDをデジタル化してインターネットにアップロードしてもよいか、あるいはダウンロードしてもよいか

○インターネット上で音楽を流す場合、権利者の許諾を得るためにどのような手続が必要か

○ファイル交換サービスを提供することは著作権法上問題があるか

○商品カタログをデジタル化する場合、カタログに掲載している写真等の使用について著作権者の許諾を改めて得る必要があるか

○フリーウエアのソフトをダウンロードして使用するときに生ずる問題は

○シェアウエア作者は、ダウンロードして代金を支払わずに使用しているユーザに対し、何か法的措置を採れるか

○勝手にシリアルデータを提供している者に対してどのような法的責任を問えるか

○自分あての電子メールを自分のウェブページで公開してもよいか

○HTMLは著作物か。また、ウェブページのグラフィックスに他人の著作物を使用した場合、ウェブページ全体の著作権者はだれか

○他人のウェブページをプリントアウトして配布したり、自分の運営する電子掲示板への他人の書込みを出版したりすることはできるか

○有料メールマガジンを無断で再配布することができるか

○無断リンクと著作権侵害1

○無断リンクと著作権侵害2

○印刷物に掲載するために使用許諾を受けている素材を、ウェブページに流用することはできるか

○使用許諾を受けたプログラムのコピーを、一部改変して利用することはできるか

○名所の景色や建築物を撮影してウェブページに掲載してもよいか

○コンテンツ、プログラム取引において独占禁止法上留意すべき点は何か

○アニメなどのキャラクターを無断でウェブページに掲載すると、どのような問題があるか

○教育現場で、児童生徒や教員がインターネットを利用する場合に、どのような著作権法上の問題があるのか

○教育機関あるいは教育機関等のためにサービスベンダーが、インターネットを使って遠隔授業や試験を行う場合に、著作権について注意すべきことは

第4章 特許・商標とインターネット

第1 特許

○政府の知的財産戦略の動向はどうなっているか

○ビジネスモデル特許の状況は

○米国におけるビジネスモデル特許の状況は

○中国におけるビジネスモデル特許の状況は

○システム、サーバ装置、端末装置、方法のいずれで権利化するのがよいか

○外国に設置されたサーバに対して権利侵害(越境侵害)を主張できるか

○複数人による侵害の問題点は

○アイコンは意匠法でどのように保護されているか

○スマートフォンにおける特許の現状は――アップル対サムスンの訴訟――

○AIに関する特許について

第2 商標とドメイン名

○ドメイン名を取得するためには、どのような手続を行えばよいのか

○自社の商標・商号を付けたドメイン名に対する法的措置は

○日本の登録商標がアメリカのサーバにホスティングされているウェブページに掲載された場合、商標の使用中止を実現できるか

○ドメイン名紛争の解決方法――ICANNとJPNICの紛争処理方針は

○他人の登録商標をウェブページに無許可で掲載できるか

○電子商取引サイト開設者や、サイバーモール運営者が店舗名を選択する場合の商標上の留意点は

第5章 インターネット上の表現行為をめぐる法律問題

○わが国では、インターネット上のわいせつ画像など、いわゆる有害情報に対し、どのように規制されているか

○インターネット上のわいせつ情報は、法律上どのように取り扱われるか

○諸外国では、インターネット上のわいせつ画像など、いわゆる有害情報に対し、どのように規制されているか

○いわゆるアダルトサイトにはどのような法的問題があるか

○ウェブページにわいせつな画像を掲載すると、どのような罪に問われるか

○海外のレンタルサーバにわいせつな図画を掲載することは許されるか

○わいせつな写真が掲載されたウェブページにリンクした場合、刑事的な責任はあるか

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係るネット上の規制は

○児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の概要は

○ウェブページに批評・批判を掲載する場合の責任は。また、ウェブページで特定の企業を批判する行為は違法か

○公職に立候補する者は、選挙運動にインターネットをどの程度まで利用できるか

○ネット選挙運動の不正対策は

○ウェブサイトや電子メールを利用して、特定の候補者が当選しないようにするための落選運動を行ったり、期日後に当選や落選に関するお礼などの挨拶を行ったりすることはできるか

○候補者や政党以外の有権者は、選挙運動期間中にウェブサイトや電子メールを利用して選挙運動を行うことは可能か

○ウェブサイトの作成・管理運営会社が、候補者に代わって選挙運動用のウェブサイトの作成やSNSへの書き込みを行うことは可能か

○他人のウェブサイトに自己を誹謗中傷するコンテンツが掲載された場合、その他人に対して、どのような法的措置を講ずることができるか

○青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)とは

○インターネット事業者は、違法・有害情報の受信を遮断するフィルタリングサービスを利用者に提供しなければならないか

○児童ポルノのブロッキングにはどのような問題があるか

第6章 オンラインプライバシーと個人情報保護

○インターネット上でプライバシー侵害が問題になるのはどのような場合か

○わが国の個人情報保護法の概要は

○個人情報の定義について、どのような見直しがなされたか(平成27年改正個人情報保護法)

○要配慮個人情報とは何か。要配慮個人情報についてはどのような取扱いが必要になるか(平成27年改正個人情報保護法)

○行政機関個人情報保護法の概要は

○独立行政法人等個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の違いは

○地方公共団体の個人情報保護条例の現状は

○番号利用法における個人情報の取扱いは――「個人番号」の利用範囲と特定個人情報の提供範囲――

○番号利用法における個人情報の取扱いは――情報の安全管理措置と罰則――

○番号利用法における個人情報保護制度は

○株式等振替制度における番号利用法の取扱いは

○インターネット上で個人情報が無断公開されたり、漏えいした場合の法的措置は

○検索サイトは検索結果について法的責任を負うか

○ウェブページ上で芸能人や一般人の私生活を公表してもよいか

○他人が写り込んだ画像をウェブページにアップする場合、肖像権はどうなるか

○クッキーを利用して取得した個人情報を用いて広告・宣伝メールを出してもよいか

○使用者による「労働者のモニタリング」とは

○使用者が労働者に対して、監視ツール等を用いてオンライン・モニタリングすることは法的に許されるか

○「労働者のモニタリング」に関する社内規程を策定する上で留意すべき点は

○従業員のソーシャルメディア利用に対する規制は

○学校が運営するウェブサイトと生徒の個人情報の公開は

○プライバシーマーク制度の概要

○プライバシーマークの申請

○プライバシーマークの審査機関とは

○プライバシーマークの取得費用

○プライバシーマークの審査

○プライバシーマーク制度の歴史的経緯

○EU諸国と米国における個人情報保護法制は

○検索サービスやライフログ等による個人データの商業広告目的での取得は問題になるか

第7章 通信制度

○プロバイダなどの電気通信事業を営む際、どのような法律が関係するか

○プロバイダなどの電気通信事業に参入するにはどのような手続が必要か

○電気通信事業者はどのような義務や責任を負うか

○電気通信事業法上の検閲禁止はインターネットでどのような場合に問題になるか

○第三者から加入者の氏名を開示するよう要求があった場合、電気通信事業者は応じなければならないか――通信の秘密と発信者情報の開示制度

○加入者がインターネットへのアクセスチャージを支払わなかった場合、プロバイダはどのような対応ができるか

○プロバイダはシステムの事故でユーザが接続できなかった場合に責任を負うか

○アクセスポイントの混雑が著しい場合、加入者から損害賠償請求されることはあるか

○携帯電話不正利用防止法とは

第8章 プロバイダなどネットワーク管理者の責任をめぐる問題

○プロバイダ等は加入者のトラブルに巻き込まれるのを避けるため、どのような防衛手段を採るべきか

○ウェブページによる情報発信に対する削除請求、損害賠償請求、発信者情報開示請求を受けた場合のプロバイダ責任制限法の効果は何か

○会員が名誉毀損や著作権侵害のコンテンツをネットワークに流した場合、プロバイダは責任を負うか(日本の場合)

○インターネット上の電子掲示板の管理者は、不適切な発言を削除する権限あるいは義務があるか

○検索エンジンで表示される予測キーワードを削除するには

○ネット選挙運動とプロバイダの対応は

○発信者情報開示請求を受けた場合、加入者による情報発信の方法により対応を異にすべきか

○プロバイダが加入者の会員資格を剥奪することができるか、加入者の一部サービスの利用停止措置はどうか

○プロバイダは一部の会員の帯域制御を行うことができるか

○アプリケーション・サービス・プロバイダの責任は

○プロバイダと加入者との間の合意事項である会員規約には、どのような内容を盛り込んでおくべきか

○規制薬物等の広告があった場合のプロバイダの対応は

○プロバイダが会員契約を交わす際の本人確認方法として、どのような点に注意すべきか

○ログをめぐる問題は(不正アクセス行為の禁止等に関する法律・従量課金・プライバシー)

○サーバを踏み台にされた場合の責任は

○サーバのシステムがダウンして、通信販売のデータが消失した場合、プロバイダは賠償責任を負うか

○クラウドコンピューティングとは

○クラウドコンピューティングに関する消費者保護とは

○クラウドコンピューティングと内部統制評価について

○インターネット・ホットラインセンターとは

○違法・有害情報相談センターとは

○スマートフォンをめぐる消費者問題とは

第9章 インターネット上の犯罪行為

○インターネット上の犯罪にはどのようなものがあるか

○インターネット上の詐欺行為

○フィッシング詐欺対策は

○オンラインゲーム内通貨を不正な手段で作出したら

○わいせつ物頒布等で検挙を受けたウェブページに広告を掲載していた場合、広告主は責任を負うか

○インターネット上のねずみ講やマルチ商法に参加すると、どのような問題があるか

○インターネットを利用して外国の宝くじを購入できるか

○サイバーストーカーに対してどう対処すべきか

○インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる「出会い系サイト規制法」)の規制対象と規制の内容は

○有価証券に相当する電子データの不正作出行為は処罰されるか

○株式情報掲示板で上場企業の噂を書き込んだら

○社員などによる社内システムの無断使用への対応は

○サイバー攻撃が相次いでいるが、刑法上どのような問題となるか

○インターネットでの児童ポルノ関係の行為は刑事上どのような行為が犯罪となるか

○リベンジポルノ被害防止法とは

第10章 セキュリティ

○ウェブページのデータを改ざんされた場合の法的な措置は

○サイバーセキュリティ基本法とは

○インターネット上のサイト等に対する不正アクセス行為はどのような罪になるのか

○他人のパスワードを解読できるソフトウエアを制作して頒布してもよいか

○他人のメールアドレスを冒用してメールを送信した者には、何か責任が発生するか

○ウィルス・プログラムを興味本位で作成した場合、犯罪は成立するか。また、成立するとしたら、どのような犯罪か

○不正指令電磁的記録に関する罪とは

○ウィルスに感染していることを知らずにソフトウエアを制作・販売した者の法的責任はどうか

○暗号技術に対して公法的規制がなされているのはどのような理由からか。そして、規制の現状はどうか

○ISMSとセキュリティ関連の監査制度

○営業秘密は漏えいからどのように保護されているか

第11章 民事手続

第1 国内

○ウェブページや電子メールを民事訴訟で証拠として提出する際の手続は

○民事訴訟に証拠として提出されたウェブページや電子メールの取調べ方法は

○電子データと文書提出命令の関係は

○電子署名には民事訴訟上、どのような効力が認められているか

○電子署名の裁判上の取扱いは

○インターネット上で競売情報を入手する方法はあるか

○インターネット上の紛争などについて特別な訴訟手続はあるか

○犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律について

第2 国際

○インターネット上で国際取引を行った場合の国際裁判管轄は

○インターネット上で名誉毀損を受けた場合の国際裁判管轄は

○インターネット上で著作権侵害を受けた場合の国際裁判管轄は

○インターネット上の取引において発生した損害の賠償を請求する訴訟事件にはどの国の法令が適用されるか

○ネット上で著作権侵害を受けた場合、どこの国の法律が準拠法となるか

○インターネット紛争とADRの関係は

第12章 刑事手続

○インターネットにおける通信傍受捜査は

○電子データの差押えは

○デジタル・フォレンジックとは

○ウェブページや電子メールを刑事訴訟で証拠として提出する際の手続は

○刑事訴訟に証拠として提出されたウェブページや電子メールの証拠能力は

○刑事訴訟に証拠として提出されたウェブページや電子メールの取調べ方法は

○サイバー犯罪条約とは

○サイバー犯罪条約では、どのような行為が犯罪として処罰されるか

○サイバー犯罪条約では、捜査に関してどのようなことを定めているか

第13章 インターネット広告

○インターネット通販事業に特定商取引に関する法律は適用されるか

○自社のウェブページ上に掲載したバナー広告が原因で消費者が詐欺にあった場合、損害賠償責任を負うことがあるか

○医師はウェブページに広告を掲載することができるか

○弁護士はウェブページに広告を掲載することができるか

○わが国における広告宣伝メールの法規制は

○大量の架空宛先の広告電子メールで電気通信設備に機能障害を受けたプロバイダの法的対抗手段は

○自社のウェブページにおいて、自社の求人広告以外に、他社の求人広告まで行ってもよいか

○不当景品類及び不当表示防止法と不正競争防止法との関係は

○景品表示法の課徴金制度とは

○インターネット上の「ステルスマーケティング」とは

○インターネット上の「サクラサイト」とは

第14章 電子商取引

第1 総論

○電子商取引の契約方式は

○クリックオン契約は有効か

○インターネットを使用した売買契約やサービス提供契約の成立時期はいつか

○電子商取引の決済方法にはどのようなものがあるか

○インターネット上でクレジットカード決済を行う場合、どのような点に留意すべきか

○インターネット上の商取引における、セキュリティ対策としての暗号技術とはどのようなもので、その技術の法的な位置づけはどうか

○インターネット上の商取引における、本人確認の手段としての電子認証制度とはどのようなものか。また、電子署名とは何か

○電子文書に確定日付を付すにはどうしたらよいか

○電子マネーにはどのようなものがあり、その判断基準は何か。また、仮想通貨との関係は

○電子マネーは現行法ではどのように規制されるか

○仮想通貨に比較したときに、電子マネーには、どのような問題があるか

○電子マネーに比較したときに、仮想通貨には、どのような問題があるか

○電子商取引で為替に関し注意すべき法律問題にはどのようなものがあるか

○特定の企業間でBtoBを行う場合、規約を取り決めておく必要はあるか

○電子商取引ではなぜ消費者保護が重要なのか

○インターネットバンキングとはどういったものか

第2 各論

○インターネット通販において、注文主より返品の意思を告げられた場合やクーリングオフの請求に応じなければならないか

○インターネット通販で子供のいたずらによる商品の購入申込は有効か

○インターネット通販で代金前払システムもしくは割賦販売を採る場合、どのような点に留意したらよいか

○サイバーモール運営会社は加盟店の行為に関し消費者に対しどのような責任を負うか

○インターネット上で商品販売やサービスを提供する際、商品等に関してどのような情報を開示しなければならないか

○購入する意思のない商品を、消費者が誤って発注した場合、契約は無効か。消費者の操作ミス等により注文商品数に食い違いがあった場合、オンラインショップの事業者はその損害を被るか

○価格誤表示(ウェブサイトでの販売における価格の表示の誤り)がある場合、注文者に対して、表示価格での販売義務を負うか

○インターネット上で景品・懸賞を提供する場合、どのような規制があるか

○国内に総代理店のある商品を、並行輸入してインターネット上で販売できるか(商標)

○インターネット上で販売していたコンピュータソフトに欠陥があったため購入者のハードディスク内のデータを破壊してしまった場合、どのような責任を負うか(製造物責任)

○インターネット上で中古品を販売する際、どのような手続が必要か

○インターネット上で不動産仲介をする場合、どのような点に留意すべきか

○インターネット上で医薬品を販売する際、どのような手続等が必要か

○第三者がある顧客になりすまして商品を購入していた場合、販売店は、その顧客に対し代金支払請求をすることができるか

○世界中の人々を対象としてインターネット通販を始める場合、どこの国の許認可等が必要となるか

○内容証明郵便をインターネット経由で出すことができるか

○インターネット上で海外の企業に発注した商品が届かない場合、どうしたらよいか

○株式のオンライン取引と関連する法律問題としてどのようなものがあるか

○インターネット・オークションと法規制

○インターネットを使った詐欺とは――オークション詐欺など――

○ペニーオークションの仕組みとその問題点とは

○インターネットショッピングモール開設と加盟契約等の準備は

○企業ポイント・サービスに関し、提供事業者または利用者は、どのような法律上の問題点に留意する必要があるか

○仲介サイトと業法は

○アフィリエイトで誇大広告をした場合に紹介者(アフィリエイター)はどのような責任を問われるか

○オンラインゲームをめぐる消費者問題は

第15章 インターネットと企業法

○インターネット上で株式市場を開くことはできるか

○インターネット上で新たな出資者を募ることはできるか

○株券不発行とはどのようなことか

○インターネットを利用した株主総会・取締役会は可能か

○インターネットを利用した招集通知をするには

○会社関係書類はどこまで電子化できるか

○電子公告を実施するには

○インターネットを利用した決算公告をするには

○企業情報の電子開示はどのように行われているか

○CPの電子化とはどのようなことか

○文書の電子的保存(e-文書法)とは

○ITと金融商品取引法上の内部統制

○電子記録債権とは何か。従来の債権と比較してどのような特徴を有するか

○でんさいネットを利用した電子記録債権取引をするには

○オンラインゲーム(ソーシャルゲーム)と景品表示法による規制とは

第16章 AIに関する法律問題

○自動車保有関係手続のワンストップサービスとは

○無人航空機の飛行に関する航空法の規制は

○自動走行機能を持つ自動車は、手放しで運転できるのか

○AI(人工知能)に関する現状は

○IoTに関する現状は

第17章 その他

○電子政府と電子自治体とは

○住基ネットに関する訴訟について

○電子公証制度とはどのようなものか

○電子定款とはどのようなものか

○インターネットを介した供託手続とは

○登記・供託オンライン申請システムを利用するためには

○登記の申請手続をインターネットでできるか

○インターネットを介した登記簿の電子閲覧とは

○インターネットを介した債権譲渡登記申請とは

○インターネットを介した動産譲渡登記申請とは

○インターネットを利用した商品トレーサビリティ

○医療のIT化とは

税務編

第1章 利用設備の税務

○各種のインターネット関連利用設備の法定耐用年数は何年か

○LANの構築に係る費用の税務上の取扱いは

○専用回線は、減価償却の対象となるか

○ソフトウエアの税務上の取扱いはどのようになっているか

○販売用ソフトウエアの開発費用は、どの段階から原価となるのか

○ソフトウエアのバージョンアップ費用は、資本的支出になるのか

○ソフトウエアの除却を行う場合の税務上の留意点は何か

○ソフトウエアをリース取引で取り扱う場合の税務上の注意点は何か

○CD-ROMの制作費用はソフトウエアとなるのか

○市販フォントは税務上ソフトウエアとして扱うか

○廃棄物処分業者に委託するパソコンの除却損の計上時期は

○中古ソフトウエアの償却期間は何年か

○中小企業等基盤強化税制の拡充と情報基盤強化税制の廃止

○ISO/IEC15408認証製品であるソフトウエアのバージョンアップと中小企業情報基盤強化税制の適用の有無

○中小企業投資促進税制の延長と拡充

○パソコン導入研修による税額控除の適用は

○データセンター地域分散化促進税制(特定電気通信設備の特別償却制度)の創設

○生産性向上設備等投資促進税制の創設

第2章 利用技術の税務

○プロバイダの売上計上時期はいつか

○サイバーモール運営会社の売上計上時期はいつか

○認証システムの管理・運営者の売上計上時期はいつか

○インターネットオークション業者の売上計上時期はいつか

○ソフトウエア開発の請負(受注製作)に係る収益および費用の帰属時期は

○いわゆるSOHOビジネスが、事業所得に該当するか否かの判断ポイントは

○サイバーモールへの出店料に係る税務上の取扱いは

○インターネット販売による売掛債権の貸倒れに係る税務上の取扱いは

○ウェブページの制作費用・更新費用は一時に損金算入できるか

○自社ドメインの取得に要する費用の税務上の取扱いは

○データ復旧サービスに係る費用の税務上の取扱いは

○プロバイダが加入者に支払う損害賠償金の税務上の取扱いは

○ソフトウエアの不正コピーに対するペナルティーは損金に算入できるか

○従業員の携帯端末利用料の一部補助は給与課税の対象となるか

○ソフトウエアを設計・制作する事業は、消費税法上第何種事業に該当するか

○非居住者に対して行うソフトウエアの使用方法等の指導料は、消費税法上の輸出免税の対象となるか

○インターネットを利用した取引には印紙税がかかるか

○インターネットを利用した取引では消費税法の仕入税額控除適用上の請求書等保存義務はどうなるか

○リアルマネートレードとバーチャルマネーの税務上の取扱いは

○ビットコイン等の仮想通貨に係る所得税および法人税の取扱いは

○ビットコイン等の仮想通貨に係る消費税の取扱いは

○ビットコイン等の仮想通貨に係る相続税の取扱いは

第3章 IT化する税務行政

第1 税務行政のIT化の現状

○KSKシステムとは

○電子帳簿保存法とは

○スキャナ保存制度とは

○インターネットを利用した税務行政の広報活動は

○マイナンバー法における税務行政の取扱いは

第2 電子商取引の調査手法

○サイバー税務署“PROTECT”とは

○機械化調査専門官とは

第3 電子申告

○電子申告とは、どんなものか

○米国の電子申告制度の特徴は

○英国の電子申告制度の特徴は

○ドイツの電子申告制度の特徴は

○フランスの電子申告制度の特徴は

○カナダの電子申告制度の特徴は

○オーストラリアの電子申告制度の特徴は

○日本の電子申告の現状はどのようになっているのか

○日本の電子申告の運用開始に向けた具体的スケジュールは

○日本の電子申告におけるセキュリティ対策とクライアント仕様

○税務手続の電子化促進措置とは、どのようなものか

第4章国際電子商取引をめぐる課税問題

○税の蒸発とは

○米国における「インターネット・タックス・フリーダム・アクト」とは

○欧州委員会では、どんな課税の仕組みが検討されているのか

○OECDで検討されている電子商取引への課税の是非や徴収方法はどのようなものか

○電子商取引に関して日本においてはどのような検討が行われているのか

○サーバは恒久的施設とみるのか

○消費地や取引の内外判定はどのように行うのか

○消費税法上、リスティング広告(検索連動型広告)料の支払およびコンテンツ連動型広告料の収入は、どのように取り扱われるか

○消費税法上、P2P(PeertoPeer)技術を利用したインターネット電話サービスの通話料はどのように取り扱われるか

○海外からのソフトウエアの借入れの賃借料は消費税法の国内取引に該当するか

○海外からのソフトウエア製品の購入の対価に対する源泉課税の可否

○海外のソフトウエアの配給契約に基づき支払われる対価に対する源泉徴収の要否

○国際電子商取引で情報や音楽等の配信サービスを受ける場合、そこで支払う対価は、租税条約上の所得区分は何か

○海外からのネット配信サービスに係る消費税課税の動向

○平成27年度税制改正前後における電気通信利用役務の提供に係る消費税の取扱い

○国外事業者の納税義務について

○登録国外事業者について

附録

1 情報ネットワーク・コンピュータ関連主要判例

2 情報ネットワーク・コンピュータ関連法令改正

3 参考法令

(法務編)

○高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平12法144)

○電子署名及び認証業務に関する法律(平12法102)

○電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平13法95)

○著作権法(抄)(昭45法48)

○不正競争防止法(抄)(平5法47)

○電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平11法226)

○不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平11法128)

○刑法(抄)(明40法45)

○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平11法137)

(税務編)

○法人税法(抄)(昭40法34)

○法人税法施行令(抄)(昭40政97)

○減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)(昭40大令15)

○法人税基本通達(抄)(昭44直審(法)25)

○耐用年数の適用に関する取扱通達(抄)(昭45直法4─25ほか)

○所得税法(抄)(昭40法33)

○所得税基本通達(抄)(昭45直審(所)30)

○消費税法(抄)(昭63法108)

○消費税法施行令(抄)(昭63政360)

○消費税法基本通達(抄)(平7課消2─25ほか)

○印紙税法(抄)(昭42法23)

索引

事項索引

加除式購読者のお客様へ

本書は加除式書籍です。

本書をご購入いただくには、今後、法令改正等に応じて弊社がその都度発行する「追録」(有料)をあわせて購入いただく必要があります。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。

加除式・WEB連動型商品をご契約予定のお客様へ

本商品は加除式購読者お客様No.のご登録及び自動決済のお申込みが必要です。

WEBコンテンツ利用料は年間13,200円(税込)となります。

1年目のWEBコンテンツ利用料は無料です。

契約は1年ごとの自動更新となり、契約更新月に1年間分の利用料が自動決済されます。

契約期間中の途中解約はできません。

契約更新日までに解約の意思表示がなければ、契約が1年間自動更新されます。

ご不明な点はフリーダイヤル0120-089-339にお問い合わせください。