近年、企業にとって未払い賃金のリスクを高める法改正が続いています。想定していない未払い賃金の請求が発生すれば、企業経営に深刻な影響を及ぼしかねません。また、未払い賃金は法的責任に問われる場合もあります。本コラムでは、こうしたリスクを整理しつつ、未払い賃金の具体的な対応策について前編・後編に分けて解説します。

目 次

1 未払い賃金が企業経営に与えるリスクの拡大

2 未払い賃金発生時の法的責任と発生原因

3 未払い賃金の3つの対応策(後編)

4 未払い賃金のリスク及び対応策まとめ(後編)

1 未払い賃金が企業経営に与えるリスクの拡大

2025年8月7日、厚生労働省より2024年に賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果が公表されました。未払い賃金は経営者にとって関心の高いテーマです。特に、労働分配率が高い中小企業にとってはなおさらでしょう。

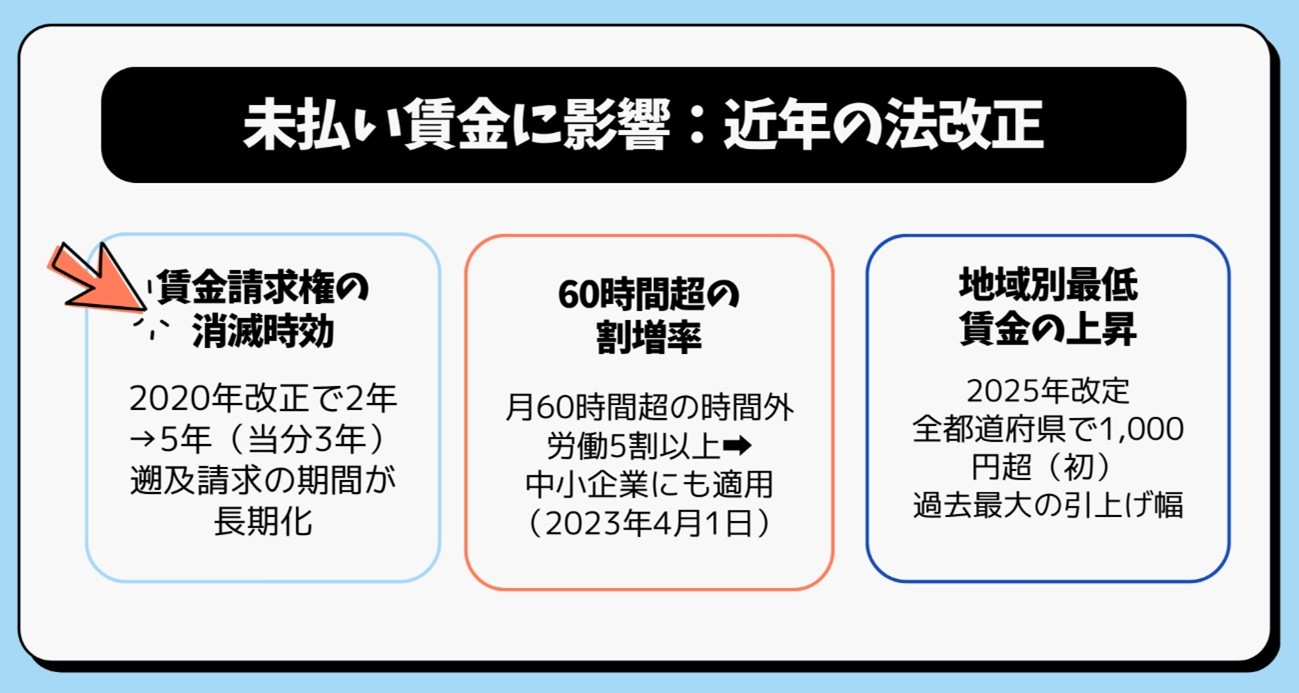

未払い賃金を請求された場合、以前より深刻な状況になっています。まず、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当分の間は3年)に延長されました。また、月60時間超の時間外労働に対する5割以上の割増賃金率は、中小企業には適用が猶予されていましたが、2023年4月1日から適用されています。

このため、同じ時間を働いたとしても、未払い残業代があった場合の総額が増加しており、その総額が経営者の想定を超えた額になっているケースがあります。

また、最低賃金の上昇もあります。2025年10月1日から2026年3月31日までの間に、各都道府県で順次適用される予定の地域別最低賃金は過去最大の引き上げ幅です。この引上げは、正社員しか雇用していない企業でも大きな問題に発展しかねません。例えば、東京都で言えば、最低賃金が時給1,226円となりましたが、この額をもとに、社員の賃金月額を考えると、以下のケースは最低賃金を下回ることになるからです。

1か月平均所定労働時間:170時間

賃金(月額):基本給20万円、通勤手当

長年、残業もなく補助的業務を行っていた社員が気づいてみたら最低賃金を下回っていたという事態は十分に想定できる話です。

2 未払い賃金発生時の法的責任と発生原因

今まで見てきた通り、何の対策もしていなかった場合、未払い賃金額は増大しています。予期せず未払い賃金の請求を受けた場合、企業経営に及ぼす影響は非常に大きいでしょう。しかし、未払い賃金の問題は人件費の問題だけにとどまりません。賃金・割増賃金に関しては労働基準法に定めがあります。労働基準法違反には罰則(刑事罰)が科されることがあります。最低賃金法も同様です。このことによる企業への影響は言うまでもないでしょう。

ところで、なぜ、未払い賃金が生じるのでしょうか?その大きな原因・理由の1つとして、労働基準法等の法律の不知が挙げられます。つまり、問題がないと思って行っていたことが実は問題だったということです。

例えば、以下のようなケースは問題になります。

「月20時間分の残業代を定額残業代として支給していたが、月20時間の残業を超えることは滅多にないことから、労働時間の管理を行っていなかった。また、就業規則にも雇用契約書にも定額残業代の記載がなかった」

定額残業代の支給の有無にかかわらず、始業・終業時刻の把握は会社の義務となっています。また、定額残業代の導入には要件がありますが、その要件を上記のケースでは満たしていません。

労働基準法は複雑です。中でも、労働時間に関する内容は複雑かつ難解なのですが、労働時間に関する法律は割増賃金にかかわってきます。複雑かつ難解な法律の内容を理解していないと、未払い残業代の問題に発展しかねません。

以上の通り、未払いが生じた際の負担は法改正の影響により重くなっています。また、未払い賃金が発生する原因について考えてきました。次回(後編)は、今日から着手できる3つの対応策を、具体例とともに解説します。

<プロフィール>

フェスティナレンテ社会保険労務士事務所

代表・特定社会保険労務士 小嶋 裕司

業務の99%超を就業規則関連で占める、就業規則特化の専門家。とりわけ人件費(賃金・残業代)の課題に強みがあり、就業規則業務の依頼時に人件費の相談を受けないことはほぼない。東証プライム上場企業、グローバル企業の100%子会社、上場を果たした企業等の制度設計の経験を有する一方、クライアントの多くは社員数10名前後、または組織が大きく変わる30~60名規模の企業である。特に、二代目社長の会社が過半を占め、先代や古参社員との合意形成のもと、スムーズな導入を得意とする。開業当初から中小企業経営者の信頼も厚く、東京中小企業家同友会が年1回開催する「東京経営研究集会」では副実行委員長を務め、526名参加の運営を統括した経験を持つ。

当ページの閲覧には、加除式・WEB連動型商品のご購入、

新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

加除式・WEB連動型商品のご案内

新日本法規WEB会員

人気記事

人気商品

-

-

団体向け研修会開催を

ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。

研修会開催支援サービス -