労働基準2023年01月31日

今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき(3)

~海外駐在において、「日本の労働法令が適用されるのか」-Part2 執筆者:大川恒星

海外駐在(海外派遣)において、「日本の労働法令が適用されるのか」という準拠法の問題について、今回が2回目の投稿です。

前回の拙稿「今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき(3)~海外駐在において、「日本の労働法令が適用されるのか」-Part1 」 では、駐在員1年目のAさんが、海外派遣先でメンタルヘルス不調になってしまった例をもとに、準拠法の問題を考える前に、国際裁判管轄の問題について整理しました。

企業の安全配慮義務違反を理由に、慰謝料等の損害賠償請求をしたいと考えたAさん。

まず、所属元の日本国内の企業に対しては、同企業の主たる事務所又は営業所が日本国内であることから、日本の裁判所で裁判を起こすことが可能でした(民事訴訟法第3条の2第3項)。

また、海外派遣先に対しても、海外支店への配置転換であれば、所属元の日本国内の企業に籍を残したまま、別法人ではなく、同一法人内で海外の支店に所属することになり、同企業の主たる事務所又は営業所が日本国内にありますので、日本の裁判所で裁判を起こすことができました(同法第3条の2第3項)。海外出張についても同様です。

Aさんが、国際裁判管轄の問題をクリアして、日本の裁判所に管轄権が認められると、次は、「どの国の法令が適用されるのか」という準拠法の問題になります。

1 労働法令の2つの側面~私法的な側面と公法的な側面

この問題を考えるに当たっては、労働法令の2つの側面、すなわち、私法的な側面と公法的な側面に分けて考える必要があります。

労働契約の成立・内容、解雇(労働契約の終了の場面)に加えて、過去の拙稿で取り上げた駐在員への海外派遣命令の可否、Aさんの事例のように企業の安全配慮義務など、専ら企業と労働者との間の問題であって、純然たる私法的な側面を有する労働契約に関する準拠法は、裁判所が所在する国の「国際私法による準拠法決定ルール」に委ねられ、日本の場合、「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」といいます。)がこのルールとなります。

これに対して、労働法令の中でも刑罰法規や行政取締法規としての側面(例えば、労働基準法の刑罰法規(第117条~第121条)や行政取締法規(同法第97条~第105条)としての側面。ほかにも、最低賃金法や労働安全衛生法はかかる刑罰・行政取締法規としての側面を有しています。)は、国家と私人との間の問題であって、公法的な側面を有するものとして、国の主権に基づき適用されるものであるから、当事者による準拠法の選択とは無関係に、絶対的・強行的に適用されます(これを「絶対的強行法規」といいます。)。刑罰を科したり、行政が取締りを行ったりするのは、国の主権の問題で、当事者の意思に委ねられるべきではないことからお分かりいただけるのではないかと思います。労災保険法についても、公的な保険制度であって、公法的な側面を有する絶対的強行法規に当たると解されます。

絶対的強行法規については、公法の属地主義に従い、日本国内に「事業」がある場合に適用されます(例えば、労働基準法第9条によれば、日本国内の「事業」に使用される労働者について、同法の適用があります。)。

海外駐在(海外派遣)の場合、駐在員は、海外の事業所に所属して勤務することから、日本国内に事業はなく、労働基準法等の刑罰・行政取締法規としての側面は適用されず、原則労災保険の給付も受けられません(ただし、海外派遣者に対する労災保険の特別加入制度があります。)。

一方で、海外出張の場合、なおも日本国内の事業所に所属していると考えられることから、日本国内に事業があり、労働基準法等の刑罰・行政取締法規としての側面は適用され、また、労災保険の給付も受けられることになります。ただし、刑罰法規としての側面については、刑法の属地主義(刑法第1条1項)により、実行行為(違反行為)の一部が日本国内で行われなければ、刑事罰は適用されません。

なお、3つの海外駐在のパターン及び海外出張の詳細については、前々回の拙稿「今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき(2)~駐在員の海外派遣を命じることはできるのか」 をご確認ください。

以上のとおり、国際裁判管轄の問題をクリアし、日本の裁判所に管轄権が認められたのち、「どの国の法令が適用されるのか」という問題は、厳密に言えば、裁判所が所在する国の「国際私法による準拠法決定ルール」の適用問題(準拠法の問題)と、当事者の意思(当事者による準拠法の選択)とは無関係に適用される絶対的強行法規の問題(何が絶対的強行法規に当たるのか)に分かれます。

もっとも、「今だからこそ、駐在員の労務管理について考えるべき」と題した一連の連載においては、Aさんの事例を想定して駐在員の労務管理について考えることとしていたため、この場合、とりわけ、労働契約法上の安全配慮義務(同法第5条)が問題となり、ゆえに、上述のとおり、これは準拠法が問題となることから、以下では、日本の「国際私法による準拠法決定ルール」である通則法について掘り下げることとします。

2 通則法による準拠法決定ルール

まず、通則法第7条は、「法律行為の成立及び効力」について、どの国の法令が適用されるかの選択を当事者の意思に委ねています。これを「当事者自治の原則」といいます。当事者自治の原則は、労働契約においても当てはまります。

(当事者による準拠法の選択)

第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

また、当事者が準拠法を選択しなかった場合、最も密接な関係がある地の法(最密接関係地法)によるのが一般原則です(通則法第8条1項)。

(当事者による準拠法の選択がない場合)

第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律 行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

(省略)

一方で、労働契約においては、労働者保護の観点から、通則法第12条によって特例が定められています。

(労働契約の特例)

第十二条 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。

2 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

3 労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

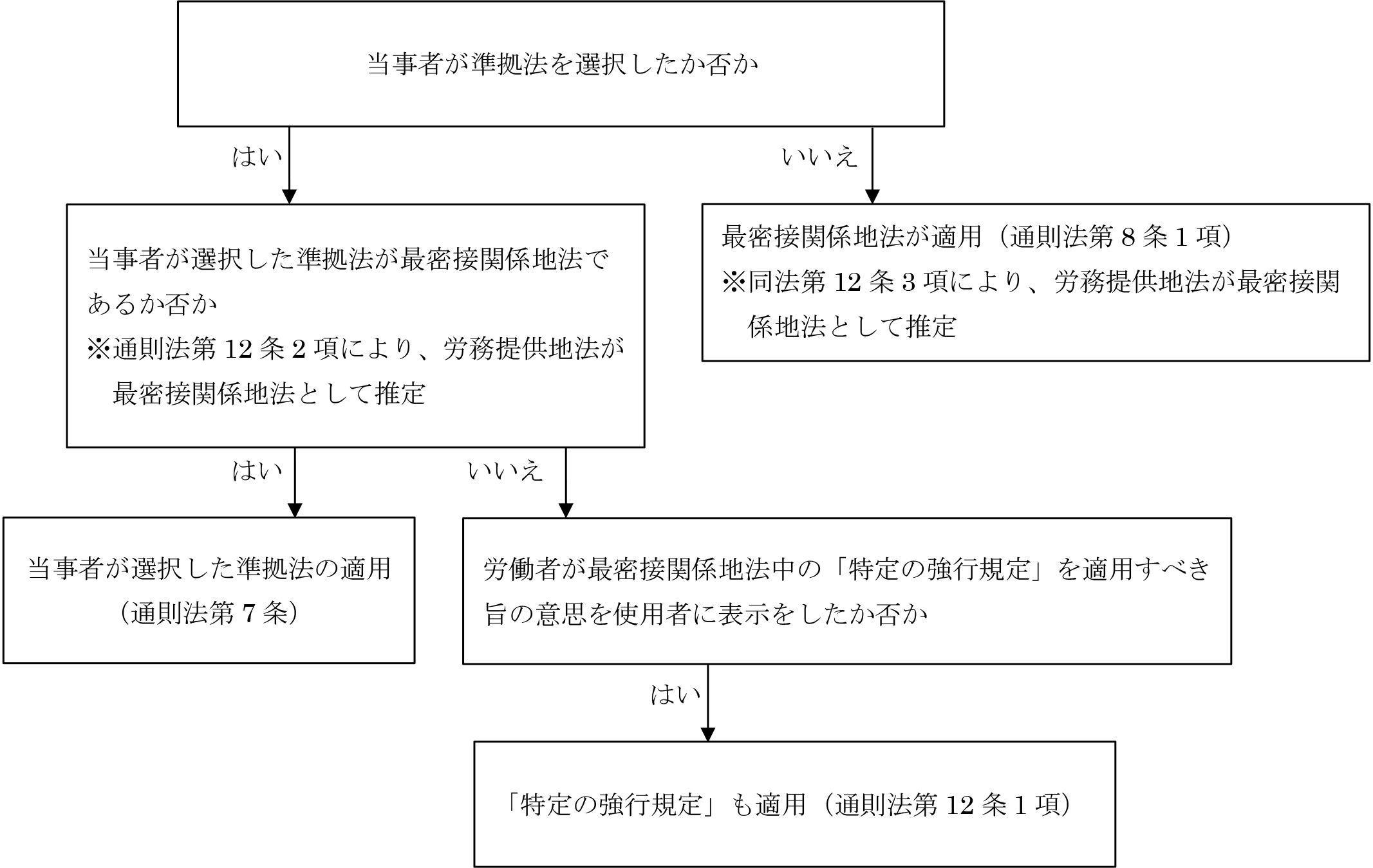

当事者が選択した準拠法が最密接関係地法(通則法第12条2項により、労務提供地法が最密接関係地法として推定)であれば、それが適用されます(通則法第7条)。

一方で、当事者が選択した準拠法が最密接関係地法以外の法であれば、労働者が最密接関係地法中の「特定の強行規定」を適用すべき旨の意思を使用者に表示をすると、当該特定の強行規定も適用されます。

なお、「特定の強行規定」とは、当事者の意思(当事者による準拠法の選択)とは無関係に適用される絶対的強行法規とは異なる概念で、労働契約法第14条の出向命令権濫用規制、同法第15条の懲戒権濫用規制、同法第16条の解雇権濫用規制等がこれに当たるとされています(1)。ここに列挙したものはいずれも強行法的な性格を有する判例法理を立法化したものですが、立法化されていない判例法理であっても、特定の強行規定に当たるとされています。

そもそも、当事者が準拠法を選択しなかった場合、最密接関係地法によるのが一般原則ですが(通則法第8条1項)、同法第12条3項により、労務提供地法が最密接関係地法として推定されます。

以上の特例をフロー図にすると、次のとおりです。

海外駐在(海外派遣)の場合、駐在員は、海外の事業所に所属して勤務することから、労務提供地法は、海外の現地法となり、現地法が最密接関係地法として推定されることになり、日本の労働法令が適用されないのではないかが問題となります。

この点、雇用契約書(ほかにも、出向であれば出向規程、転籍であれば労働者の同意書)に明記するなど、準拠法が明示的に選択されてないことが多いと思われます。もっとも、当事者による準拠法の選択は、黙示的なものを含むとされていますので、海外駐在の多くが数年以内での復帰が予定されていることを踏まえると、この場合には、多くは、労使間で黙示的に日本法を準拠法として選択する旨の合意があったと考えられます。

また、このような労使間の黙示的な合意がなかったとしても、海外駐在の場合、自身が所属する日本国内の企業(出向元・転籍元/海外支店への配置転換の場合、使用者の変動はない)に、駐在先での労働条件の決定、復帰の判断等、労務管理上の権限が残されている場合が少なくありませんので、この点をとらえて、日本法が最密接関係地法であると主張していくことも考えられます。

以上の法的整理に従い、駐在員や所属元の日本国内の企業等は、彼らにとって予測可能性の高い日本法、すなわち、日本の労働法令の適用を求めていくことになるのだろうと考えます。

なお、海外出張の場合、なおも日本国内の事業所に所属し、その指揮に従って勤務しており、一時的に労務提供地が海外にあるに過ぎませんので、労務提供地法は日本法であると考えられます。

3 最後に

次回は、出向元・転籍元の駐在員に対する安全配慮義務の有無にも触れながら、駐在員の安全管理について、掘り下げたいと思います。

1

労働基準法の私法的な側面(同法第13条)を絶対的強行法規と解するか否か、言い換えれば、それを絶対的強行法規ではなく、通則法第12条1項における「特定の強行規定」として、通則法による準拠法決定ルールに委ねるか否かについて、労働法学者の意見が対立している。例えば、土田教授は、土田 道夫著『労働契約法 第2版』(有斐閣、2016年)846頁で、労働基準法の私法的な側面についても絶対的強行法規と解するべきである旨を指摘する一方で、水町教授は、水町勇一郎著『詳解 労働法 第2版』(東京大学出版会、2021年)1338頁以下で、労働基準法の私法的な側面については、絶対的強行法規ではなく、通則法第12条1項における「特定の強行規定」として、通則法による準拠法決定ルールに委ねるべきである旨を指摘する。

人気記事

人気商品

執筆者

大川 恒星おおかわ こうじ

弁護士・ニューヨーク州弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同)

略歴・経歴

大阪府出身

私立灘高校、京都大学法学部・法科大学院卒業

2014年12月 司法修習修了(第67期)、弁護士登録(大阪弁護士会)

2015年1月 弁護士法人淀屋橋・山上合同にて執務開始

2020年5月 UCLA School of Law LL.M.卒業

2020年11月~ AKHH法律事務所(ジャカルタ)にて研修(~同年7月)

2021年7月 ニューヨーク州弁護士登録

2022年4月 龍谷大学法学部 非常勤講師(裁判と人権)

<主な著作>

「Q&A 感染症リスクと企業労務対応」(共編著)ぎょうせい(2020年)

「インドネシア雇用創出オムニバス法の概要と日本企業への影響」旬刊経理情報(2021年4月)

<主な講演>

・2021年7月 在大阪インドネシア共和国総領事館主催・ジェトロ大阪本部共催 ウェビナー「インドネシアへの関西企業投資誘致フォーラム ―コロナ禍におけるインドネシアの現状と投資の可能性について」

・2019年2月 全国社会保険労務士会連合会近畿地域協議会・2018年度労務管理研修会「働き方改革関連法の実務的対応」

執筆者の記事

執筆者の書籍

-

-

団体向け研修会開催を

ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。

研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019

SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.