一般2025年05月14日 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平 法苑WEB

コラム2では入門編として『キングダム~戦国の七雄』(19年・全7話)を紹介した。そこで、コラム3では応用編⑴として『大秦帝国』シリーズ全4作を紹介し、コラム4では応用編⑵として『コウラン伝 始皇帝の母』(19年・全62話)(『コウラン伝』と略称)、『ミーユエ 王朝を照らす月』(15年・全81話)(『ミーユエ』と略称)等を紹介したい。

「秦の始皇帝」をWikipediaで検索すると詳しい解説がある。そこで驚くのは、六国を統一して39歳の自分を始皇帝と称したのがBC221年だということだ。世界史の勉強で覚えさせられ、映画『シーザーとクレオパトラ』(45年)で学んだ通り、ローマ帝国の英雄(皇帝)シーザーの暗殺はBC44年だから、秦による六国統一の歴史はそれより古いわけだ。Wikipediaが始皇帝の功績として挙げるのは、①法治主義の徹底と法家の重用、②封建制(封建領主制)から郡県制(中央集権、官僚統治制)への転換、③度量衡や通貨、荷車の幅軸(車軸)等の統一、④道路整備や万里の長城等の巨大土木事業等であり、逆に失政とするのが、焚書坑儒だ。ちなみに、16世紀の日本の戦国時代に、「天下布武」を目指した織田信長は、敦盛の「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」のとおり、50歳で死亡したが、始皇帝もBC219年、山東省の泰山で行った「封禅の儀」以降、不老不死の薬を求めたものの、49歳(数え年で50歳)で死亡した。BC227年の荊軻による始皇帝暗殺未遂事件は最大の衝撃的事件だが、それは本コラムの最終版を期待してもらいたい。Wikipediaを読み込めば始皇帝の全体像は把握できるが、それは大変。しかし、TVドラマなら楽しく観ているだけで、たちまち“始皇帝モノ博士”になれるから楽チンだ。

(1)『大秦帝国』はシリーズ第1作

Wikipediaは『大秦帝国』について次のとおり解説している。

『大秦帝国』(だいしんていこく)は、2006年に中華人民共和国で製作された、全51話のテレビドラマ。題名は『大秦帝国』であるが、始皇帝の誕生以前である戦国時代の秦の興隆を描いている。

中国語原題は、放送当初は『大秦帝国』だったが、続編が発表された後、『大秦帝国之裂変』に改名された。

孫皓暉の同名小説を原作とし、孫は自ら脚本を担当した。秦が弱小国から強国へと発展していく歴史を、「商鞅の変法」を中心に描いた作品である。国を中原に並ぶ大国にするために富国強兵を志す孝公、そして孝公に仕える商鞅の智勇共に超人的な活躍を描いている。

そして、①『大秦帝国』シリーズの続編が、

②『大秦帝国 縦横~強国への道~』(2012年)

③『昭王〜大秦帝国の夜明け〜』(2017年)

④『始皇帝 天下統一』(2020年)

だ。私は、③は観ていないし、②は録画なしの見っ放しだから“始皇帝モノ博士”にはまだまだだが、①と④は完全録画の上で何度も鑑賞しているから自信を持ってその楽しさを紹介したい。

(2)一方の主人公は衛鞅(商鞅)!衛鞅の役割は?

『大秦帝国』の一方の主人公は「商鞅の変法」で有名な法家の衛鞅(商鞅)。本作は、BC4世紀、河西の要地・少梁で、秦の24代君主・献公(嬴師隰)が魏軍と戦う姿から始まる。魏の丞相たる公叔座は弟子の衛鞅と共に策を練るものの、公叔座は秦軍に捕らわれてしまうことに。他方、毒矢を射られた献公は第2公子の嬴渠梁に救出されたものの、後継者を第1公子の嬴虔にすべきか、嬴渠梁にすべきかの決断を迫られた結果、嬴虔に“血書”を書かせたうえで嬴渠梁を選択。国力の弱さを自覚する25代君主・嬴渠梁(孝公)は魏との戦いを避けるべく、魏からやってきた公叔座の弟子である衛鞅に意見を求めると、衛鞅は①公叔座の解放と②魏への領土の返還を提案したからアレレ。衛鞅はホントに秦のために献策を?しかるに、嬴渠梁がそれに同意したからさらに驚きだ。そこまで譲歩すれば魏は本当に秦と和平するの?そう疑っていると案の定、魏は一方で秦との和平に応じながら、他方で六国と同盟を結び、秦を倒してその領土を分け合おうと狙ったから、やっぱり戦国時代は難しい。

(3)もう一人の主人公は嬴渠梁!男装の麗人や美女も!

『大秦帝国』のもう一人の主人公は嬴渠梁。本作の本筋は嬴渠梁と衛鞅との固い「君臣の絆」の中で秦を強大にしていく物語だが、同時に「洞香春」の女主人である男装の麗人・白雪や韓の百里遥の孫娘・玄奇等の美女も登場し若い衛鞅は当然のように恋模様を見せていくのでそれにも注目!もちろんそれはピュアに結ばれるハッピーな恋ではなく、互いに敵対関係にあったロミオとジュリエットのような複雑な展開になっていく。衛鞅の相思相愛の女性は前丞相の娘でもある白雪だが、現実には彼は嬴渠梁の妹・榮玉と結婚することになるから、さまざまな恋模様の展開や女心の微妙さにも目が離せない。他方、古今東西を問わず教育の重要性は同じだが、嬴渠梁は秦の弱点を赤裸々に吐露した「求賢令」を自ら起草し、破格の条件を提示して広く有為の人材を募集したからすごい。その結果、秦以外の六国から多くの志願者が押し寄せてくることに。「過去500年で最高の名文。視野が広く度量が広い。」と求賢令の文面にぞっこん惚れ込んだ衛鞅もその一人だ。

1974年に弁護士登録した私は1979年7月に独立したが、そこでの最大のテーマが人材の確保だった。幸い坂和総合法律事務所では坂和流の求賢令と厳しい教育システムによって歴代の有能な事務局長が育ったが、本作でも紆余曲折の末、衛鞅が立案した「強秦九論」を読み、その内容に感服した嬴渠梁との間に固い君臣の絆が誕生することに。

(4)富国強兵のための改革を次々と!抵抗を排して断行!

富国強兵に向けた改革を如何に進めるべきか?その難解なテーマに改革を司る“左庶長”として挑んだ衛鞅は、第1弾として、①農耕奨励②軍功叙爵(軍功を挙げれば平民でも爵位を与える)③什伍の連座(十人組と五人組を設けて相互に監視させ、罪を犯せば連帯責任を)④旅客検問⑤私闘禁止、という五項目の改革案を提示した。そして、「批判はすべて引き受ける。お前は思うようにやれ」という嬴渠梁の言葉をバックに、「特権の剥奪」に猛反対する貴族を押し切って改革を断行したからすごい。2024年10/27の衆議院議員総選挙を受けて11/11に少数与党の下で発足した第二次石破茂内閣は2025年3/31の年度末に予算案を成立させたものの、野党との“熟議”にもかかわらず、「政治とカネ問題」も「企業・団体献金の存廃問題」も合意形成は夢のまた夢状態。改革には本作のような膨大なエネルギーと犠牲が伴うことを石破総理は肝に銘じるべきだ。

続く、衛鞅の改革新法第2弾は①新田法②新国人法③新領土法の3本。これは井田制を廃止して土地所有を認め、奴隷制を廃止して奴婢や貧農などを自由民とし土地を配分するすごい改革だから、貴族たちがこぞって猛反発したのは当然だ。「郵政民営化」の一点に論点を絞り、改革派vs守旧派(=抵抗勢力)の構図を演出して大成功したのが小泉純一郎元総理による2005年9/11の衆議院議員総選挙だが、嬴渠梁の力をバックにした衛鞅による第2弾の改革新法の成否は?次々と登場する衛鞅の改革に反対する貴族たちの陰湿な策動に注目!

本作の、第23~26話では、ある村で起きた“小麦と砂の入れ替え事件”を巡って、嬴渠梁の太子・嬴駟が抵抗した村人を殺害する事件が描かれる。法治を目指す秦の新法に照らせば嬴駟の処罰は免れないのは当然だ。そのため、成人前だった嬴駟は体刑を免れたものの、代わりに嬴駟の教育係だった嬴虔が鼻削ぎの刑に、公孫賈が額に入れ墨の刑と流刑に処せられたからすごい。「法の前の平等」がBC4世紀の中国でここまで厳格に執行されていたわけだ。嬴虔がそんな厳刑に処せられたと知った嬴渠梁は一瞬、「改革をやめよう。そして衛鞅を処刑し、嬴一族で秦を再興しよう!」と叫んだが、嬴虔は、「改革の中断は望まない。お前の兄はもう死んだ。」と答えたからさすがだ。この時はそう思ったが、いやいや、嬴虔の恨みはそれほど甘いものでなかったことは後に判明するのでそれに注目!

(5)衛鞅の嫁とりは?さらなる改革は?

秦の求賢令に応募し、嬴渠梁との間で君臣の絆を強める中で「左庶長」として大胆な改革を立案し断行した衛鞅には白雪という恋人がいたが、白雪との結婚は夢のまた夢。恋物語に無縁なことは亡き献公の地位を承継して第25代君主となり、合従連衡策で揺れる戦国七雄の中で秦の富国強兵策を進める嬴渠梁も同じだった。しかし、本作中盤は意外にもそんな2人の嫁とり物語が展開する。妹の榮玉が衛鞅に想いを寄せていることを知った嬴渠梁は榮玉が、「彼と一緒に死ねるなら本望だ」と考えていることを確認の上、それを応援。衛鞅は泣く泣く白雪と別れを告げて榮玉と結婚したから、彼の後ろ盾は万全だ。他方、妻を亡くした後ずっと独身の嬴渠梁を心配した太后(母親)は、「子をなすことは国事でもある」と再婚を進めたが・・・。

榮玉との結婚を実現した上、大良造と上将軍に昇格し、軍事と政治を統括することになった衛鞅はさらなる新法として①人口増加のための移民奨励②県制の実施(貴族の自治を禁止)③古い習俗の見直し④度量衡の統一⑤軍の国府直属化(一切の私兵を禁じる)、を発令したから、彼の改革のスピード感はすごい。

(6)魏の侵攻と滅亡は?韓の滅亡は?秦は大国に!

『キングダム~戦国の七雄』(19年・全7話)は一話一国形式で公平に七国の興亡を描いたが、『大秦帝国』の第31~36話では、魏の秦への侵攻を軸に韓や斉、楚、趙それぞれの思惑がミエミエの合戦があちこちで勃発するので、それに注目!そこで感じるのは、君主と丞相と大将軍の連携の大切さだ。TVドラマではそれが誇張される傾向にあるが、魏の君主や公子そして丞相らのバカさ加減に翻弄されるのが魏の名将・龐涓だ。魏が韓や斉、楚、趙と同盟を結び合従連衡して秦に侵攻していれば、後の始皇帝誕生もなかったはずだ。ところが、秦ではなく、その矛先を韓に向ける魏と、韓を助けるポーズをしていた斉、楚、趙が一向に動かず、内心では魏と韓の共倒れを願って様子見を決め込んでいる姿を見ると、これぞまさに権謀術策の世界だ。秦以外の六国それぞれのそんな思惑のぶつかり合いの中で結果的に利益を得たのが、各個撃破政策が可能となった秦。その結果、まず龐涓にすべての責任をなすりつけた魏が崩壊し、続いて韓もアウト!その結果、第37話では秦が戦いの大勝利と改革の大成功を祝う大典の全貌が示される!そして、衛鞅には新たに“商君”の称号が授けられたが、そこで衛鞅は引退を申し出たからアレレ。これは曲がりなりにも新法と法治主義が根付いた今が絶好の引き際と考え、白雪との隠居生活を望んだためだが、そんなことが可能なの?ちなみに白雪は一人で衛鞅の息子を産んでいたはずだが・・・。

(7)嬴渠梁から嬴駟への君主の承継は?

嬴渠梁による変法の改革は20年以上に及んだが、彼が重い病の床についた今は1日も早く世継ぎを定めることが大切だ。したがって、前述の罪で宮廷から追放されていた太子の嬴駟を探し出し、父子の信頼を回復した上で再度太子に任命できたのはラッキー。42話では、嬴渠梁の恋煩い(?)と、「嬴虔は国の大きな災いとなる。密かに殺せ」と書かれた、太后が残した密命を受け取った嬴渠梁が苦悩する姿が登場する。それを読んだ嬴渠梁は心を鬼にして密命の実行を決断したが、それを察知した嬴虔は『ロミオとジュリエット』と同じように、怪しげな名医から教えられた仮死薬を飲むことに。嬴虔の遺体(?)を確認し涙を流している嬴渠梁の姿を見た衛鞅は嬴渠梁が殺したと勘違いし、「人治で処罰を下すのは看過できません」と批判したが、さてその真相は?43~44話で描かれるそんなエピソードはメチャ面白いのでじっくり楽しみたい。

(8)嬴渠梁の遺言と衛鞅の悲惨な最後に注目!

人間は誰しも寿命があるが、嬴渠梁のそれは46年だった。彼が残した遺言には①死後も人治ではなく法治を貫け②太子が君主にふさわしくなければ衛鞅が就け③大臣たちは衛鞅を支えよ、と書かれていたから、衛鞅が嬴渠梁に心からの感謝と敬意を表し、何があっても法治を貫くと誓ったのは当然だ。他方、怪しげな薬で仮死状態に陥ることで太后が残した密命による暗殺を免れた嬴虔は息を吹き返し、以降は大っぴらに変法反対派の急先鋒たる甘龍らとともに、“憎っくき衛鞅”への報復作戦を大展開!しかし、新法が根付いている今、衛鞅を排除するには新法に則ってやるしかない。そこで、①衛鞅による独断専行の法執行によって多くの冤罪者が出た②衛鞅が法に背いて王軾の罪を独断で軽減した、と訴えると、26代君主・嬴駟は衛鞅を処断する他なしと判断することに。なるほど、なるほど。47~50話では黄龍たちが衛鞅を謀反の疑いで告発する姿が描かれるが、その結末は如何に?そして51話(最終回)では極刑が決まり、牢獄の中に一人座っている衛鞅を訪れる嬴駟の姿と、嬴渠梁の妻となった玄奇が嬴駟に嬴渠梁の遺言書を見せる姿が登場するが、いずれも嬴駟の処断の結論には影響なし!その結果、遂に衛鞅は車裂きの刑を執行されることに。

以上のとおり、『大秦帝国』全51話はハッピーエンドではなく、逆に何とも悲惨な結末を迎えてしまうが、さあ秦はこの後どのような国に?そして、31代君主・嬴政はいつ、どのように六国を平定するの?

本作は、始皇帝が中華統一を果たす約100年前、はじめて秦王と称した26代君主・嬴駟が西の弱小国だった秦を強国へと成長させていく姿を描くもの。

本作は、28代君主・嬴稷の活躍を描くもの。嬴稷は兄である嬴蕩が即位後わずか3年(BC310~307年)で不慮の事故で死亡した後、28代君主に。この嬴稷は燕に人質に出されていた人物で、母親の羋月(後の宣太后)と共に秦に帰国した人物だ。嬴稷は相邦・呂不韋や軍神・白起らの活用によって各国の城を次々と落とし、秦の領土拡大を続け、最長55年の在位を誇る“虎狼の君主”に。

(1)前述したとおり、私は『大秦帝国』シリーズ第3作は観ていないし、第2作は録画なしの見っ放しだったからその正確な紹介は難しい。他方、第2作は26代君主・嬴駟の時代、第3作は28代君主・嬴稷の時代だから、両作とも羋月が登場する。歴史大作たる第2作、第3作も面白いが、独断と偏見による私の好みとしては、美人女優・孫儷が羋月役を演じた『ミーユエ』の方が興味深い。また、第4作『始皇帝 天下統一』が嬴異人(30代君主・嬴子楚)の趙からの脱出行から始まるのは当然だが、これも『コウラン伝』の導入部と同じだから、両作を合わせて鑑賞すればより理解が深まる。

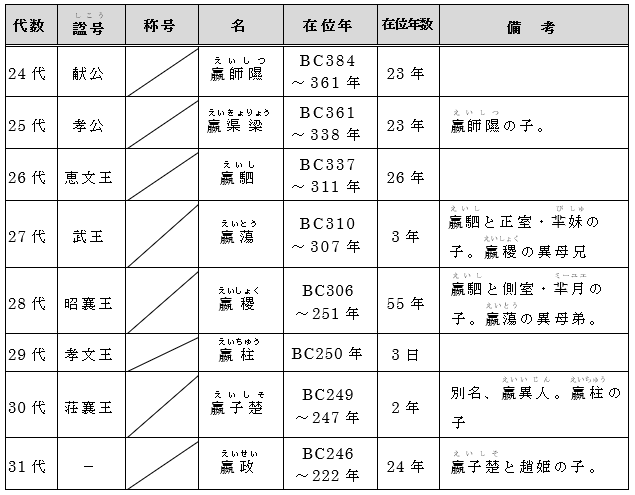

(2)そんな秦の全体像を理解するための一助として、秦の24代以降の君主と在位期間等を掲げておく。衛鞅による「変法の改革」開始から始皇帝誕生まで約150年間の歴代君主(の名前)は大切だから、さまざまな「始皇帝モノ」の鑑賞にはこれを常備し参照してもらいたい。

(3)上記の事情のため、『大秦帝国』シリーズの第2作と第3作は、『コウラン伝』と『ミーユエ』を紹介するコラム4で併せて紹介することとし、コラム3ではシリーズ第4作『始皇帝 天下統一』の紹介に移る。

東宝映画のシリーズ第3作『キングダム 運命の炎』(23年)のメインは趙軍10万vs秦軍6万が激突した「馬陽の戦い」だったが、趙の人質とされていた嬴政を秦に脱出させるために尽力し、最後には死んでしまった女優・杏扮する紫夏編も興味深かった。もっとも、これは半分作り話で真相は本作のとおりだ。

趙の人質とされていた嬴異人(子楚)の脱出を主導したのは、彼を「珍しい品物は買っておけば後で大きな利益をあげる材料になる(=得がたい好機を逃さず利用すべき)」のことわざとして使われる「奇貨居くべし」と値踏みした、商人ながら後に秦の丞相さらに相邦となって権威を振るった呂不韋だ。この男は塚本靑史の小説『バシレウス 呂不韋伝』(19年)でも興味深く描かれているので、“始皇帝モノ博士”になるためには同書も必読!コラム4で紹介する『コウラン伝』も、呂不韋とその愛人・李皓鑭、そして趙の人質でありながら李皓鑭を妻とし、嬴政を授かる嬴異人の3人を主人公とする波乱万丈の物語が展開していくので、これも必見だ。

本作の1~2話以下の導入部はそんな3人の波乱万丈の物語をスリリングに描いていくから、その“没入感”は半端ない。もっとも、趙を脱出できたのは嬴異人だけで、趙姫と嬴政はなお人質のままだったから、その奪還が焦眉の課題だ。他方、衛鞅との固い君臣の絆の下で「変法の改革」を断行し、急速に秦を強大化させた秦国の28代君主・嬴稷(昭襄王)が病に倒れた今は絶好の秦の攻め時。趙がそう考えたのは当然だが、趙は東の隣国・燕から攻撃されたため秦攻撃を中止。逆に燕を叩くために秦と盟約を結ぶべく、趙姫と嬴政を返還する決断を!妻子の帰還を知った異人は大喜びだが、秦の太子には正妻が必要と考える母親の華陽太后は正妻に韓王の娘・韓霓を選ぶよう迫り、2人の咸陽への入城を阻止しようとしたからアレレ。どこの馬の骨かも知れず、呂不韋の愛人だった趙姫ではなく、れっきとした血筋の韓霓を正妻にそして韓霓が生んだ男児を太子にしようと華陽太后が考えたのは当然だがその行方は?そんな状況下、六国の使節が見守る中で嬴稷の葬儀が挙行され、BC250年に嬴柱が29代君主に即位するもわずか3日で死んでしまったから、秦の君主の座は帰国したばかりの異人に転がり込んでくることに。これには、異人はもちろん、多大な先行投資をした呂不韋も大喜びだ。しかも30代君主となった異人は丞相に本命の陽泉君ではなく呂不韋を任命。もちろん華陽太后や多くの臣下はこれに納得しないから、嬴異人政権は最初から波乱含みだが・・・。

9話では呂不韋を主将とする秦軍が東周を滅亡させる物語が、10~13話では嬴異人が即位から3年で崩御した後、35歳の嬴政が31代君主に即位する物語が描かれる。もっとも即位に至るまでには、政の出自を巡る問題や政の異母弟・成蟜の即位を狙う華陽太后による「華陽の変」が発生するので、それにも注目!また、嬴政は嬴異人と趙姫の子ではなく、呂不韋と趙姫の子だとする流説は本作中盤にも登場し大問題になるが、さてその真偽は?

嬴政の即位後、趙姫は太后として甘泉宮に住み、文信侯・呂不韋は丞相から相邦に、さらに政の仲父になったうえ、食邑(臣下に与えられる領地)として洛陽の10万個が増加された。そして、親政までの間、趙姫と呂不韋は補佐役に。ここから親政開始まで数年の間が呂不韋の絶頂期だが、彼はこの間に各国の秀才を春秋閣に集め、天下の道を定め統一するための指針となる書物の編纂という大事業に挑んだから偉い。これが後の『呂氏春秋』だ。

『大秦帝国』では、蘇秦の合従策に対抗して連衡策を唱えた縦横家の張儀が大きな役割を果たしたが、本作14話では、奇才・李斯が呂不韋に謁見を求める姿が登場する。もっとも、その伏線は9話にある。それは、嬴異人の体調が悪化する中、秦を強化するため広く賢才を募集する必要を痛感した呂不韋が斉の「稷下の学宮」に配下の者を送ったこと。幕末に吉田松陰が長州で開いた「松下村塾」は久坂玄瑞、高杉晋作らの秀才を輩出したが、荀子を学長とする稷下の学宮の二大秀才が韓非と李斯だ。領土も広く国力も強い秦に優れた王が登場し自分が丞相としてそれを補佐すれば天下を統一し民に安寧をもたらすことができると考え、荀子から学んだ学問を実践するべく秦へ向かった李斯は、まず相邦府に向かったわけだ。相邦府の前の壁に「天下統一ができるのは七国のうち秦のみ。秦王に会って天下統一の法を説きたい」と落書きをした李斯を呂不韋は上客として迎え宴を催したが、それは秦による天下統一の考え方が一致したためだ。呂不韋は李斯を相邦府の客卿としたうえで嬴政の下で働くよう手配したが、嬴政が与えた任務は護衛隊の一員だったからアレレ。李斯ほどの才能の持ち主を要職に就けなくていいの?後日これは嬴政が李斯を試したものだと判明するが、そんなチェックを見事にくぐり抜けた李斯は次第に政の側近として重宝されていくことに。他方、一日も早い親政を望む嬴政と、可能な限りそれを先延ばしして相邦、仲父、補佐役としての権力に固執する呂不韋の間の溝は少しずつ広がっていくことに・・・。

25話、26話では、楚の娘・羋華を嫁にしたいと申し出る政に対し、斉の公主・離秋との結婚を迫る趙姫(母親)に困惑した政が李斯に相談する物語が登場する。それに対する李斯の答えは「どちらも娶ればよい」という単純明快なものだったから偉い。面白いのは、2人を娶るのはいいが、どちらを王妃にすべきかという論点が残ること。そこで政は李斯が編纂した『呂氏春秋』を引用し、「今後王妃は置かない」と法を改めると宣言したから政も偉い。政の決断に呂不韋も宗室も同意したが、趙姫だけは納得していなかったから女同士の争いは根が深い。結婚を機会に相邦府を訪れ親政を催促する政に対し呂不韋は「親政は20歳ではなく、2年後の22歳で」と提案したが、その後の親政の開始を巡る両者の駆け引きは如何に?続く27話、28話では、斉以外の趙・楚・燕・魏・韓の五国が形成した合従軍が秦に侵攻したものの、足並みの乱れと政の見事な統率力によって咸陽が守られる姿が描かれる。また29話、30話では「巻き狩り」の晴れ舞台で活躍する嬴政の異母弟・成蟜と、それを心配する母親の韓太妃が憂慮する姿が登場。秦内部の権力闘争に韓太妃の思惑が加わる中、戦わずして韓の五つの城を取った成蟜が長安君に爵封されると、成蟜は有頂天に。逆にそれを利用したのが呂不韋だ。そんな中「成蟜は王になるつもりだ」との噂が街に流れたからヤバい。現に韓と趙は密約を交わし成蟜を秦王に仕立てる策動をしていたから、呂不韋はこれ幸いとばかりにさまざまな形で成蟜を利用することに。ここに見る呂不韋の腹黒さは“たぬき親父”と呼ばれた徳川家康以上。謀反の罪に問われた成蟜は処分され、政情不安を理由に結果的に親政を2年後にすることにも成功した呂不韋は万々歳だ。しかし、呂不韋の裏の動きを知った政は嬴一族の結束を求め、成蟜を可愛がっていた華陽太后も内輪の食事会で羋一族の力を結集して呂不韋に対抗していくと誓ったから、呂不韋も油断大敵だ。

宦官は中国特有の制度だが、なぜそんな残酷な制度が約2000年間も歴代王朝で継続したの?私にはそれが不可解だが、最初の出会いではレッキとした男性だった嫪毐を呂不韋はなぜ宦官として趙姫に仕えさせたの?なぜ嫪毐は手術を免れて趙姫の愛人となり2人の子まで儲けることができたの?そんな下ネタ的興味はさておき、才色兼備だった趙姫が嫪毐の愛に溺れ始めると、なぜ呂不韋や政の意見に逆らってまで嫪毐に爵位や領地を与え続けたの?成蟜の謀反を最初に告発したのが嫪毐だという趙姫の言い分にも一理あるが、いくら何でもこりゃやりすぎだ。嫪毐が本気で政の暗殺を考えるに至った最大の責任は趙姫にある。それを一概に「女の浅はかさ」「女には政治はムリ」というのは簡単だが、あなたはどう考える?嫪毐がそこまでつけ上がった責任の一端は呂不韋にも。秦の相邦は呂不韋だが、嫪毐だって長信侯になれば文信侯たる呂不韋と対等だ。趙姫との仲が嬴政にバレたら大変だから2人は細心の注意を払っていたが、嫪毐が多数の食客を抱え、“我が世の春”を謳歌し始めると・・・?

中世ヨーロッパでは「王、聖職者、貴族、平民」の、徳川時代には「士農工商」の身分制度が確立していた。ならば、戦国七雄時代の中国で王族や貴族が平民の上にふんぞり返っていても不思議ではない。また、徳川時代には本家(将軍家)の他、尾張・水戸・紀伊に“御三家”なる分家があったが、秦では君主の地位を承継する嬴一族が“宗室”として歴代君主を支えてきた。そこで、波乱の今は、関内侯率いる宗室は嫪毐弾劾の急先鋒に。李斯も嫪毐を監視するスパイ役として宗室の嬴虞を送り込んだから、嫪毐と宗室の対立は頂点に。そんな中、関内侯が監獄に送られ拷問死する事件が発生!その犯人は?新たに宗室代表になった嬴傒はその黒幕が嫪毐だと睨みそれを朝議で告発したが、短剣を帯びて朝議に参加し嫪毐に剣を突きつけたのはやりすぎ!激怒した政によって嬴傒は右腕を切り落とされることに。そんな事件の中、嫪毐が政を暗殺し、趙姫が産んだ子を王に就けようとする計画が判明したから、怒り狂った政が嫪毐と2人の子を殺し趙姫を雍城に幽閉したのは当然だ。

46話では「加冠の儀」が描かれる。BC238年4月、嬴政22歳の時だ。嫪毐の謀反計画は、儀式のため政が擁城に向かったタイミングで咸陽を襲うものだったが、政も呂不韋もそんなことは百も承知だから、儀式を逆用して嫪毐を返り討ちに!玉璽を受け取り親政を開始した政は、鎮圧の功労者たる宗室に爵位や恩賞を与え、逆に嫪毐を宮中に推挙した呂不韋は相邦を辞して宮廷を離れ洛陽の領地に移ることに。また、当初は抵抗勢力だった華陽太后の功績を認めた政は羋啓を丞相に。しかし、人間の欲は際限がないもの。宗室は呂不韋だけでなく李斯を含む“客臣”も秦から追放すべし、と主張したからアレレ。更なる内紛が勃発!?そう思ったが、政は一方でそれに従って逐客令を出し、他方で李斯には国外に出ず函谷関に留まるよう命じたから偉い。そんな状況下、要職を独占して有頂天になり、秦国の明暗を左右する重要な水利工事でも指揮権を握った宗室は実務面では失態続き。これは2009年に自公からの政権交代を果たした民主党政権がいざ政権を担当するやすぐに無能ぶりを暴露したのと同じ光景だ。そんな失態を嬴傒が謝罪すると、すべてお見通しだった政は逐客令廃止の詔を出して、李斯たち客臣を帰還させ、水利工事も本来の担当者に完成させたから、政の統治能力はピカ一だ。現代の民主主義社会では選挙毎に勢力図が入れ替わり権力構造が変化するが、本作に見る権力構造の変化をしっかり確認したい。ここから急浮上をしてくるのが、政の片腕として嫪毐と呂不韋の失脚を見透していた李斯だが・・・。

『キングダム~戦国七雄』でも趙の丞相・郭開のバカさ加減が目立っていたが、それは『始皇帝 天下統一』でも同じ。また燕の太子・姫丹は少年の頃は趙の人質だった政の良き友だったが、後に「始皇帝暗殺」で重要な役割を担う人物だ。李斯の補佐の下に親政を開始した嬴政が遂に東進に乗り出す中、三晋のうちどこを攻めるべきかに悩むと、この2人を巧みに利用することによってまず趙に燕を攻めさせ、その隙に趙を攻めたから偉い。秦が趙に圧勝する大迫力シーンと趙が誇る大将軍・龐煖死亡のシーンは必見だ!そして本作は遂に最終回。嬴政の始皇帝就任(式)は、さて如何に?

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

人気記事

人気商品

法苑WEB 全19記事

- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその4 ─応用編⑵『コウラン伝 始皇帝の母』 (前半・1~38話)の紹介─(法苑WEB連載第19回)執筆者:坂和章平

- 私たちが負担した消費税は国に納められているか~インボイス制度からみる消費税のしくみ(前編)(法苑WEB連載第18回)執筆者:深作智行

- 契約に関わる文豪書簡(2)―離縁状できれいに婚姻関係を解消した永井荷風とその妻―(法苑WEB連載第17回)執筆者:中川越

- 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越

- 子どもの意見表明の支援は難しい(法苑WEB連載第15回)執筆者:角南和子

- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平

- コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔

- 消防法の遡及制度(法苑WEB連載第12回)執筆者:鈴木和男

- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平

- 株分けもの(法苑WEB連載第10回)執筆者:村上晴彦

- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその1 ─『キングダム』シリーズ全4作を楽しもう!─(法苑WEB連載第9回)執筆者:坂和章平

- 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸

- 20年ぶりに「学問のすすめ」を再読して思うこと(法苑WEB連載第7回)執筆者:杉山直

- 今年の賃上げで、実質賃金マイナスを脱却できるか(令和6年の春季労使交渉を振り返る)(法苑WEB連載第6回)執筆者:佐藤純

- ESG法務(法苑WEB連載第5回)執筆者:枝吉経

- これからの交通事故訴訟(法苑WEB連載第4回)執筆者:大島眞一

- 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行

- 憧れのハカランダ(法苑WEB連載第2回)執筆者:佐藤孝史

- 家庭裁判所とデジタル化(法苑WEB連載第1回)執筆者:永井尚子

関連カテゴリから探す

-

-

団体向け研修会開催を

ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。

研修会開催支援サービス -