一般2025年01月08日 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平 法苑WEB

(1)私は秦の始皇帝のことを、小学生の時に読んだ数多くの『偉人伝』の中で学んだが、21世紀の日本の若者がそれを知るきっかけは、2006年9月から『週刊ヤングジャンプ』(集英社)に連載された原泰久原作(漫画)の『キングダム』だろう。もちろん、東宝映画『キングダム』シリーズの大ヒットも大きく寄与している。松山市の「愛光学園」という中高一貫男子校で学んだ私は、「中国史」を重視する某大学を目指して1年間みっちりそれを詰め込んだ。そのため、「始皇帝」を巡る商鞅、呂不韋、李斯、等の“重臣”たちと儒家・法家・墨家等の思想、そして中央集権制(郡県制)vs封建制の異同等を学んだが、荊軻による始皇帝暗殺未遂事件を知ったのは、陳凱歌監督の『始皇帝暗殺』(98年)を観た時だ。

(2)時は移り、弁護士生活が40~50年と続く中、一方でテレビの大型化、レコーダーの高品質化、録画時間の拡大が進み、他方で中国発のTV時代劇が激増した。NHK大河ドラマの愛好者である私は当初それを安っぽい抗日ドラマと同レベルと考えていたが、『ミーユエ 王朝を照らす月』の鑑賞後、そんな偏見は一掃!その素晴らしさは、それまで数本鑑賞した『三国志(国際スタンダード版)』(全19巻)と同レベルだった。質だけでなく、その量の膨大さにもビックリ!近時はそれを特集する豪華なムック本が大量に出版されているので、それを読み、興味あるネタをネットで勉強すれば、たちまち“始皇帝モノ博士”へ近づくことができる。そこでコラム2では、そんな「始皇帝モノ」を巡る中国発のTV時代劇の「入門編」として『キングダム~戦国の七雄』(19年・全7話)を紹介し、コラム3では、「応用編⑴」として①『大秦帝国』(06年・全51話)②『大秦帝国 縦横~強国への道~』(12年・全51話)③『昭王~大秦帝国の夜明け~』(17年・全38話)④『始皇帝 天下統一』(20年・全78話)のシリーズ全4作を、コラム4では、「応用編⑵」として①『コウラン伝 始皇帝の母』(19年・全62話)(以下『コウラン伝』と略称)②『ミーユエ 王朝を照らす月』(15年・全81話)(以下『ミーユエ』と略称)③『麗姫と始皇帝~月下の誓い~』(17年・全48話)(以下『麗姫と始皇帝』と略称)等を紹介したい。

(1)中国の歴史は殷王朝から

日本の歴史は、『魏志倭人伝』が伝える3世紀頃の女王・卑弥呼の邪馬台国からだが、中国の歴史は「三代」と総称される夏、殷、周王朝から始まる。もっとも兎王が開いたとされる夏王朝の実在は確認されていないから、湯王が開いたという殷(自称は商)が実在を確認できる最古の王朝だ。その成立はBC1600年頃だから中国史はすごい。殷は、祭政一致の神権政治を、王を出す4つの氏族、王妃を出す6つの氏族の連合体で行った。氏族とは共通の子孫を信仰する血縁集団だから、殷は10の氏族から構成された連合王権だ。ちなみに漢字の起源として有名な「甲骨文字」は、政治のすべてを占卜を通じて天帝の意思を占うことによって行うという祭政一致の神権政治の殷の時代に、占いの結果を書き記すために使われていたものだ。

(2)殷王朝から周王朝へ

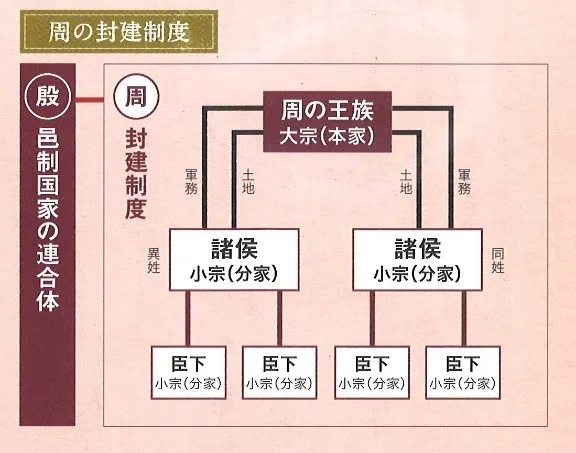

殷の時代はBC1600年~1050年頃まで続いたが、BC1046年の「牧野の戦い」で殷の紂王が殷の勢力下の一つの邑だった周の武王に敗れて滅亡。殷は10の氏族による邑制国家の連合体だった(過ぎなかった)が、周(の王族)は新たに諸侯(小宗、分家)に土地を与えて、軍事的な義務を負わせるという封建制を確立させた。封建制と聞けば私たち日本人はすぐに中世ヨーロッパのそれをイメージするが、両者は名称は同じだが内容は異なるもの。西洋のそれは領主と領主との間の契約による君臣関係だが、周のそれは邑を媒介とした君臣関係である上、そこには氏族制(血縁関係)が不可欠だった。

ちなみに私が勉強したところでは、キネマ旬報ムック本の『中国時代劇で学ぶ中国の歴史 2020年版』が最もわかりやすい教科書。それを引用すれば次のとおりだ。

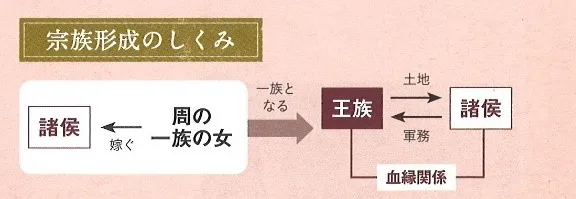

周の封建制度は、邑を媒介とした君臣関係であり、そこには氏族制が明確に残存しており、血縁関係を必須とする。周と同姓の諸侯は、もちろん周との血縁関係を持つが、周と血縁関係を持たない功臣などの異姓の諸侯にも、周の一族の女性が嫁ぎ、君臣関係と同時に血縁関係も結ぶ。こうして周の王族を大宗(本家)とし、諸侯を小宗(分家)とし、その下の臣下をさらなる小宗(分家)とする血縁的な結びつきが形成される。これを宗族という。宗族こそ周の封建制度の特徴である。

封建制度に組み込まれた宗族は、宗族の礼である宗法を守らなければならない。宗法とは、祖先の祭り、嫡長子相続制、同姓不婚、大宗の優越などを指すが、これらを守っていくと祖先の祭祀を行う嫡長子で、大宗でもある周の支配が継続する。周は、宗族と宗法(礼)の維持を政治の主目的とする礼政一致の封建制度により、中国を支配したのである。

また、周の封建制度と宗族形成の仕組みを同書から引用すれば次のとおりだ。

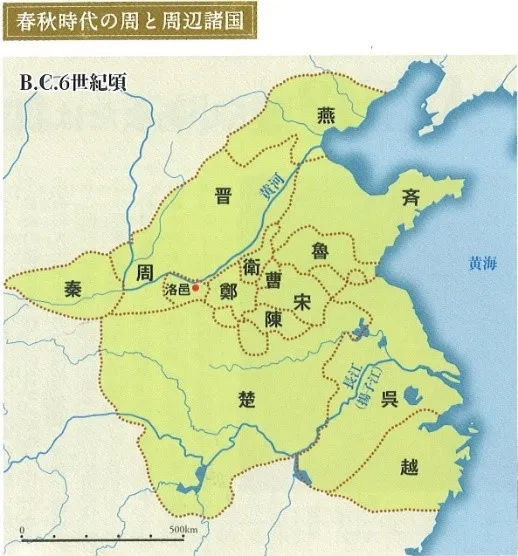

(3)周の没落(西周→東周へ)と春秋戦国時代

BC770年の犬戎の侵入を機に首都を鎬京から洛邑に移した(東周)ことを契機に周の大宗(本家)の力が弱まると、次第に諸侯が自立を目指す春秋戦国時代に突入した。邑制国家の連合体としての殷王朝(商)と、氏族制、血縁関係を前提とした封建制度の周王朝の時代を経て、中国は春秋戦国時代に入ったわけだ。春秋時代(BC770~403年)、戦国時代(BC403~221年)になると次第に邑制国家から領域国家に編成され、氏族共同体の首長に過ぎなかった各国の君主が専制君主に変貌していった。そして、各国がそれぞれ君主の権力と軍事力を強化した結果、秦・楚・斉・燕・趙・魏・韓という「戦国七雄」が成立(分立)した。また、春秋時代には魯の国に孔子が登場して、仁を理想とする儒家の思想が広まり、戦国時代には「諸子百家」と呼ばれた儒家の荀子、兵家の孫臏、法家の衛鞅や韓非等の思想家・才士さらに合従連衡策で有名な蘇秦や張儀等の個性豊かで弁舌巧みな縦横家が次々と登場して活躍し、各国は有為の人材の登用を競い、君主権力の強化・確立を目指すことになった。

(4)春秋時代と戦国時代の境目は?

中国の春秋時代の終わりと戦国時代の始まりについては、①韓・魏・趙の三国が、周から正式に諸侯と認められたBC403年とする説②BC453年に韓・魏・趙が智氏を滅ぼして独立諸侯としての実質を備えた時とする説、など7説がある。日本では源頼朝が1192年に征夷大将軍になり幕府を開いたが、これはあくまで朝廷(天皇)からの承認を受けた武家政権だ。3代で滅亡した鎌倉(源氏)幕府の後は北条(執権)幕府が16代、その後は足利尊氏が開いた室町幕府が15代まで続いた。諸国の大名が力をつけ、下剋上が広がり、足利幕府の力が弱まる中で、今川、武田らの有力大名は“上洛”を目指したが、それは足利将軍の権威を利用するためだ。稀有な僥倖によって今川義元を破った後、「天下布武」を掲げた織田信長もそれは同じだが、室町幕府が1573年に滅びると本格的な戦国時代に突入した。そして織田、豊臣、徳川と権力者が移り、1603年に徳川幕府を開くまで戦乱の時代が続いた。それに比べると、中国は春秋時代が長く続くし、戦国時代に突入した後は広い中国大陸の中で戦国七雄が権謀術策の限りを尽くしながら、血なまぐさい戦いを長い間繰り広げていくことになる。

(5)「春秋時代の周と周辺諸国」と「戦国時代の7大国」

上記を前記ムック本から引用すれば、次のとおりだ。

(1)全7話の冒頭に見る“各国の謎”とは?

本作は始皇帝による中華統一の前提となる春秋戦国時代における戦国七雄の興亡を学ぶ絶好の入門書。しかも冒頭に提示される各国の謎に一国一話形式計7話で迫っていく構成がお見事だ。少し長くなるが、“各国の謎”を提示すれば次のとおりだ。

<第1話(燕編/消え去りし国)>

紀元前11世紀、商に代わり周が成立した。周の武王は弟である召公を燕に封じた。これが燕の始まりである。

燕は800年を超える歴史と戦国七雄で最も高貴なる血筋を持つ。秦は西北地域を占拠し、燕は広大な遼東地方を有していた。長いあいだ辺境にあった2つの国はなぜ相反する道を歩む事になったのか?

<第2話(趙編/動乱の国)>

勇猛な反面、勝手気ままな一族。わずか一代で勃興し戦いによって盛衰した国、それが趙だ。唯一、秦と渡り合えた強国である。趙は何が原因で瞬く間に隆盛を誇り、そして没落したのだろうか?

<第3話(楚編/貴族の死)>

密林と草原の地に勃興した神秘的な国があった。それが楚である。戦国七雄の中で最大の領土を有し、秦と並び立つ可能性を持っていた国だ。だが滅亡の運命からは逃れられなかった。歴史の罠は一体どこに潜んでいたのだろうか?

<第4話(韓編/権謀術数の代償)>

公正無私な「忠義の国」として天下に知られ一流の政治術で周囲からの侵略を防いだ国、それが韓である。世の強力な弓は皆、韓国で生み出されたとも言う。戦国七雄のうち、なぜ韓が最初に滅亡したのだろうか?

<第5話(魏編/士人たちの呪い)>

先駆けとなって変法を行い秦に衝撃を与えた国。それは戦国時代、最初の覇者となった魏である。だが彼らは転げ落ちるように滅びていった。その栄光と最後の没落ぶりは鮮やかなコントラストをなしていた。

BC407年、魏の将軍・楽羊は中山国を攻めたが、楽羊の息子は中山国に仕えていた。中山君は楽羊の勢いを恐れて、その息子を煮て羹を作り届けてきた。この頃はどんな時代であり、魏はどんな国であったのか。なぜこれほど忠義に厚く残忍な人物が生まれたのか?

<第6話(斉編/安寧の謎)>

斉は戦国七雄の中で最も栄えた都と最多の人口を有した国。世の学問の中心たる学び舎を持ち、芸術面でも他の六国を大きく引き離した。それが斉である。その国力は一時、秦に並んだ。一方で、敵軍に城門を開け歓迎してしまう国民気質。不可思議な斉。その興亡の秘密はどこにあるのだろう?

<第7話(秦編/秦である理由)>

草原から興り蛮夷と見なされた国があった。文化は他国に後れ、諸子百家を一人も輩出できなかった。だがその蛮夷が結局は六国を滅ぼした。その国こそ秦である。戦国七雄で最終的に中原を統一したのは、なぜ秦だったのだろうか?

以上のように“各国の謎”を解明する形で各編が展開していくが、中国の春秋戦国時代は長い。歴代の君主の名前をたどるのが大変なら、激動する歴史の中で登場してくる個性豊かで有能な人物も多いから、それを把握するのも大変だ。日本の戦国時代は期間も短く登場人物も少ないからわかりやすいが、中国の戦国七雄の理解は難しい。そのエッセンスを一国一話形式でまとめた編集能力の高さには舌を巻くが、本作を正確に理解するためには鉛筆とメモ用紙がいるし、わからないことをすぐにWikipediaで調べる丹念さが不可欠だ。

(2)戦国七雄の3つのグループ分け

戦国七雄は大きく次の3つのグループに分けられる。第1グループは魏、趙、韓の三国。この三国は、春秋時代の北方の強国・晋の実権を握っていた魏、趙、韓という姓の大臣たちがBC403年に東周王によってそれぞれが独立した諸侯であることが認められたもの。いわば“下克上”によって晋を三分した新興国家だから、この三国は“三晋”と呼ばれている。第2グループは西周の初めに大公望(呂尚)が現在の山東省に封じられてできた斉だが、後に斉に亡命してきた田氏によってBC386年に国を乗っ取られたため、新しい斉は正確には田斉と呼ばれることに。第3グループは①春秋時代から北方の晋に対する南方の雄として長く栄えた楚②長い間六国から蛮夷と見下されてきた秦、そして③戦国七雄の最も東端の現在の北京付近に孤立して存在した燕、の三国だ。第1と第2の四国は古い国の上に成立した新興国家だが、この三国は古くから続いてきた国だ。以上を前提として、以下、秦編と最大の対抗馬として秦の前に長い間立ちはだかった魏編の2つ(のみ)を紹介する。

(1)コラム3で紹介する『大秦帝国』シリーズでは、秦の25代君主・嬴渠梁(孝公)と強い“君臣の絆”を結んだ衛鞅(商鞅)による法家の思想を徹底させた「変法の改革」が描かれる。しかし、この「変法の改革」を先駆けて実施したのは実は魏。春秋時代末期に①学問と任官の両立②政治は時代とともに歩むべし、と訴えた孔子の弟子・子夏は、魏の初代君主・魏斯(文侯)から初めて“国師”の称号を得た思想家だ。貴族のような富を持たず、学問と文化に身を捧げる多くの才士たちは、子夏が創設した学問の砦たる「西河学堂」に集まり、西河学派が誕生した。子夏の弟子となった魏斯は平民出身の李悝を登用し、①貴族の世襲を禁じ②戦いで功を挙げた者に報償を与え③貴族への俸禄を廃止し④土地を平民に分け与えるという、周以来600年間にわたる伝統を一気に崩壊させ、変法による魏の強国化を目指したからすごい。

(2)魏斯は西河学派の一人で平民出身の呉起を将軍として取り立てたところ、これが大ヒット!呉起は後に秦で“軍神”と恐れられた白起と肩を並べるほどの軍才を発揮した。彼が新たに編成し訓練した兵は屈強で何度も秦を破り、黄河以西の地を魏のものに。このまま変法の改革が進めば魏による天下統一も?そう思っていたが、2代目君主になると呉起を相邦とせず、貴族出身で身内の田文を相邦にしたからアレレ。これはなぜ?先代が唱えた変法による改革は空念仏だったの?魏撃のやり方に怒った呉起は楚に逃がれたが、数年後、魏は楚の相邦になった呉起に攻め込まれてしまうことに。同様の物語がBC361年、3代君主・恵王の時代、龐涓が魏に招いた斉の孫臏との間でも・・・。

(3)魏編で最も注目すべきエピソードは、田文亡き後に相邦となった公叔座が死の目前に恵王から「次の相邦を誰にすべきか?」と質問された際、若い公孫鞅(衛鞅)を推薦しつつ、他方で「採用しないのなら殺すべし」と答える場面だ。そこまで言われた恵王はすぐに衛鞅と面会したが、そこで公叔座の言葉をそのまま伝えたからアレレ?さあ恵王は?そして衛鞅はどうするの?コラム3で紹介する『大秦帝国』シリーズは、そんな衛鞅を一方の主人公としながら怒涛の展開を見せていくので、本作としっかり対比したい。

(1)秦編の冒頭はBC385年、23代君主・嬴昌が母親と共に殺されるところからスタート。翌BC384年、嬴師隰が24代君主(献公)に就任するも貴族が権力を振るい内乱が絶えず、君主の地位が脅かされる秦は山東の六国から蛮夷と見下され国交すら結べない劣等国だった。

(2)そこで一念発起したのがBC361年に25代君主となった嬴渠梁(孝公)。どの国の出身かを問わず広く賢才を募集し、国を強くする者を高位に就け土地を与えると宣言した彼の下には諸国から続々と才士が集うことに。その一人が「先祖の定めた法や古くから続く礼を変えるべきだ」と主張する公孫鞅(衛鞅)。君主自らが他国に先駆けて主導していた魏の「変法の改革」がイマイチ本物でなかったのに対し、君臣の固い絆を結んで貴族の猛反対を排斥し、衛鞅の「変法改革」を断固支持したのが嬴渠梁だ。孝公=衛鞅コンビによるそれは、かつての小泉純一郎=竹中平蔵コンビのように本物だった。そのため改革開始から15年で秦は魏を破り、郡県制の導入、度量衡の統一、咸陽への遷都等の新国家像を確立し、強国に大変身!ところが、衛鞅が魏から秦へ移って20年、孝公が死亡し嬴駟が26代君主(恵文王)になると、貴族の恨みを一心に背負った衛鞅は謀反の罪を着せられ、車裂きと三族皆殺の極刑に処せられる悲劇に!

(3)続いてBC310年に嬴駟と正室・羋妹との息子・嬴蕩が27代君主(武王)に即位したが、彼はわずか3年で急死。続く28代君主として登場したのが、嬴駟と側室・羋月との息子・嬴稷だ。幼い時の嬴稷は羋月や異民族の義渠たちの力に頼りながら秦国の強国化に努め、結局55年の長きにわたり昭襄王を務めることに。羋月は中国の歴史上はじめて太后の称号を用いるとともに、義渠や白起さらに異母弟の魏冄らの力を活用して絶大な権力を誇ったが、嬴稷は後に師と仰ぐ范睢らの協力を得て次第に宣太后や魏冄らを駆逐。さらにBC260年の「長平の戦い」で軍神・白起が趙を大敗させると、今度は白起が秦王の地位を脅かすものだとする范睢の進言を受けて白起を死罪に。この物語はコラム3で紹介する『ミーユエ』の中で嬴駟と美人姉妹との愛憎劇を交えながら面白く展開していくので、その対比も不可欠だ。

(4)他方、長年燕の人質とされていた嬴異人(子楚)が30代君主(荘襄王)になれたのは、ひとえに商人ながら彼への“投資”を続けてきた呂不韋と、彼の恋人でありながら子楚の妻となり嬴政を産んだ趙姫の力だった。そのため子楚は呂不韋と趙姫のコントロール下にあったが、子楚の治世が2年で終わり、BC246年に嬴政(後の始皇帝)が31代君主に。嬴政が幼い時代は従前どおり仲父の呂不韋が丞相として、母親の趙姫が太后として実権を握ったが、BC238年、趙太后が宦官の嫪毐との間に2人の子供を産み、隠して育てていたことを知った嬴政は母親を幽閉し2人の子供を死罪に。さらにBC235年、長きにわたって絶大な権力を誇ってきた呂不韋も多くの詰問状を前に前途を絶望して自殺してしまうことに。

(5)秦編で語られる以上の物語は、コラム1で紹介した東宝映画『キングダム』シリーズ第4作、コラム3で紹介する『大秦帝国』シリーズ、コラム4で紹介する『コウラン伝』、『ミーユエ』等でも詳しく描かれるので、しっかり対比したい。

(1)本作は、『史記』『戦国策』『呂氏春秋』等の史料を下に、各国の特徴と印象深いエピソードを盛り込んでいるから、短いながら重厚な本格歴史ドラマに仕上がっている。また各編はそれぞれ独立したものだが、各国を移動する登場人物が多いうえ、同じ戦争や交渉ゴトが違う国や違う人物の視点で重層的に描かれているところが興味深い。

(2)驚愕するのは、第1にBC5~3世紀の時代に、あの広い大陸を七国の壁(国境)を超えて渡り歩いた多くの才人・聖人がいたこと。『鬼谷子~聖なる謀~』(16年・全52話)では、謀略家の祖であり、中国では伝説的な人物として知られる鬼谷子(王禅)の物語が描かれたが、貴族と平民の間に才士が生まれたのは王禅たちの功績だ。蘇秦や張儀は鬼谷子の弟子だ。ちなみに変法による強国化を目指した最初の国は魏だが、首都・臨淄の稷内の近く(稷下)に諸国から多くの賢才を集め、資金援助をすることにより一流の学者を養成した最初の国は斉だ。「稷下の学士」と呼ばれた彼らの代表が儒家の荀子や兵家として有名な孫臏らだ。

第2に驚愕するのは、戦国七雄の戦いは「第2次世界大戦後の世界情勢と酷似している」、とまでは言わなくとも、①ミサイルや核の軍事力拡張競争②東西冷戦の発生やNATO(北大西洋条約機構)の発足、日米安保条約の締結等、各国間のさまざまな(軍事)同盟の構築③TPP(環太平洋パートナーシップ)協定等の集団的通商貿易関係の構築は、戦国七雄の時代と似たようなものだ。すると、現代の合従連衡はどうあるべき?現代の才士たちは誰が本物で誰が偽物?米中の二大強国の対立がかつての魏vs秦だとすると、近い将来の勝者はどちら?

(3)春秋時代に魯の国に生まれた孔子は、『論語』や「四十にして惑わず」「義を見て為ざるは勇なきなり」「朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり」等の格言で有名な中国の思想家だが、彼は春秋時代に一体どんな役割を果たしたの?日本では「孫子の兵法」が有名で、儒教の孔子は兵法や戦争には無縁と思われているが、映画『孔子の教え』(09年)(『シネマ34』38頁)を観れば、それが全く違うことがよくわかる。同作では、導入部における斉との「夾谷会談」に臨む孔子が「話し合いには武力の裏付けが不可欠と考えていたこと」や、そこで彼が見せた交渉術の巧みさがリアルに描かれていた。TVドラマ『孔子』(09年・全38話)でも史実には無縁の少年時代を含む孔子の壮絶な人生が壮大なスケールで描かれているので、「始皇帝モノ」からそこまでウィングを広げてみるのも一興だ。

(4)中国の戦国時代に孔子以上に大きな影響を及ぼしたのが荀子。BC4世紀に趙で生まれた荀子は50歳で初めて斉の襄王に仕え、斉が創設した「稷下の学宮」の祭酒(学長)として多くの稷下の学士を育成した。荀子は儒学者だが、『荀子』32篇の勧学篇をみると、彼の教育論や統治技術としての礼は孔子が唱えた礼とはかなり異質であることがわかる。王政篇や富国篇では、実力主義や成果主義の有効性を説いているし、王政篇では天下を統一する王者がいない条件下では覇者が勝利することを説いているからかなりハードだ。また王覇篇では一方で天下を統一する王者不在の場合は覇者が勝利することを解きながら、他方で覇者ではなく王者を理想とするとしているが、王者の王道政治を理想とするのは孟子と同じく儒家の基本思想だ。さらに荀子は性悪説の立場から孟子の性善説を批判したが、その論争の実態はあなた自身でしっかりと。荀子は後に讒言のため斉を去り、楚の蘭陵の令となったが、荀子の最も有名な弟子の2人が、韓非と李斯。この2人は荀子の統治思想を批判的に継承し、外的規範である「礼」の思想をさらに進めて「法」による人間の正義を説いた。そして、韓非は法家思想の大成者となり、李斯は法家の実務の完成者となった。

(5)戦国時代には自分の国に強い帰属意識を持たず、己の才を頼んで諸国を渡り歩き、その才を認めてくれた人のために命を投げ出す者も多く生まれた。燕編で登場する縦横家・蘇秦は各国で冷遇されながらやっと燕の昭王に認められて志を得たことに恩義を感じ、後に斉の湣王に重用されたにもかかわらず、燕のために斉の勢力を削ぐ献策を行い、最後には斉の国で処刑された。これはまさに『史記』の「刺客伝」が伝える「士は己を知る者のために死す」の実践だ。また、魏編で登場する商鞅は、その才を認めない魏の文王の下を去った後、秦の25代君主・嬴渠梁(孝公)と固い君臣の絆を結んだうえで、厳格な法運用と論功行賞で富国強兵に邁進した結果、遂に魏を破り始皇帝誕生の礎をつくった。また、魏の使者として斉に赴いた范雎が斉に内通しているとの誣告を受けた魏の宰相・魏斉が范雎を処罪したため、秦に逃れ28代君主・嬴稷(昭襄王)の下で宰相になった范雎は後日魏が秦に講和を求めた時に、魏斉を殺して差し出すよう要求したため、魏斉は自刎せざるをえなくなった。これが、『史記』の「范雎蔡沢列伝」にいう「一飯の德も必ず償い、睚眦の怨も必ず報ゆ」(たった一杯の飯でも恵んでくれた者には必ず報償を与え、ちらりと睨みつけられた程度の怨みにも必ず報復すること)だ。

戦国七雄の時代はこのような“復讐譚”に事欠かないが、興味深いのはそれらがすべて個人の強いキャラによっていることだ。2024年11月5日のアメリカ大統領選挙では、大接戦の予想に反してドナルド・トランプがカマラ・ハリスに大勝したが、それはさまざまな政策上のアピール以上に、両人の持つキャラの差(=トランプの持つ強烈な個性の強さ)が決定打になったためだ。本作を見れば、「歴史は名もなき多くの人々が作るもの」かもしれないが、戦国七雄の歴史は本作に登場する何とも強烈なキャラを持った多くの君主、英雄、才士たちが作り上げたものだ。

(1)合従連衡ってナニ?縦横家ってナニ?1949年に生まれた時から高校3年生まで愛媛県松山市で過ごした私は、小学校低学年の頃から自宅のトイレに置いてあった中国の故事成語集や四字熟語集を用を足しながら愛読していた。そのため「水魚の交わり」、「泣いて馬謖を斬る」、「出師の表」等の故事成語やたくさんの四字熟語を覚えた。「合従連衡」もその一つだ。

まず、『学研 四字熟語辞典』によると、合従連衡とは「その時々の利害に応じて、結びついたり離れたりすること。また、情勢を的確に察知して、巧みに計略をめぐらす政策、特に外交政策のこと」と解説。次にWikipediaによると、合従とは「戦国七雄のうち、巨大な秦以外の六国が縦(たて、従)に同盟し、共同戦線で秦に対抗」しようというもの、連衡とは「秦に対抗して合従する国に対し、秦と結んで隣国を攻める利を説いて、合従から離脱させ」るもので、「連衡の論者は往々にして秦の息のかかったものであり、六国の間を対立させ、特定国と結んで他国を攻撃し、あるいは結んだ国から同盟の代償に土地や城を供出させることを目指した」と解説。また、合従の最大規模のものが縦横家の蘇秦によるもの、連衡の代表的な論客が張儀と解説。さらに「世界史の窓」では、「張儀/連衡」について、「諸子百家の一つ縦横家の思想家の一人が張儀。戦国時代の秦と個別の同盟を有利とする連衡策を主張し、合従説の蘇秦と対抗した。」と解説している。

(2)張儀は『ミーユエ』でも羋月の友人として登場し大きな役割を果たすが、それは『キングダム~戦国の七雄』でも同じ。貧乏な読書遊説の中で捕らえられ滅多打ちにされた張儀の「わしの舌を見てくれ。まだあるか?」との問いに、妻が「ありますよ」と答えると、「それなら安心だ」と語ったエピソードは、いかにも“口舌の徒”と称された縦横家の本質をついたものだ。

(3)秦に対抗するための合従策を最初に燕の文公に説き、その後、趙・韓・魏・斉・楚を巧みに説き伏せて六国の合従を成功させた蘇秦は一時同盟の“総長”となり、六国の宰相も兼ねたからすごい。しかし、蘇秦の絶頂期はいつまで?他方、秦の使者として何度もその舌先三寸の交渉術で六国間を対立させ、“遠交近攻策”をもって各個撃破を狙った張儀外交の成果は?そして彼の結末は?

(4)2024年11月の大統領選挙で大手マスコミの予想に反して圧勝したトランプ氏はかねてから掲げる“アメリカファースト”と“MAGA(Make America Great Again)”を現実化していくこと確実だが、彼はもともとNATOのような集団的安全保障体制よりも、イスラエルとの固い絆や日米安保条約、そして米韓同盟等の個別的な(軍事)同盟の方が好き。すると2期目の大統領就任後に彼が目指す、信頼できる個別パートナーとの軍事同盟は如何なるものに?そして彼が描く現代版の合従連衡策とは?遠交近攻策とは?そんな現実的な視点からも、2000年以上昔の中国史たる『キングダム~戦国の七雄』をしっかり勉強したい。

(1)戦国七雄vs徳川幕府300藩。あのTV番組にも注目!

本作は一国一話形式で要領よく戦国七雄の特徴(お国柄)を描くもの。そこで私が痛感するのは、徳川幕府300年の歴史の中で約300の藩に分かれた各藩のお国柄が形成されてきたのと同じように、春秋戦国700年の歴史の中で戦国七雄のお国柄が形成されてきたことだ。日本には、47都道府県の方言や食べ物等のお国自慢をぶつけ合う『秘密のケンミンSHOW極』なるTV番組がある。県によって違う方言は面白く、癖の強い薩摩弁や東北弁は他県人には全くわからない。愛媛県松山市出身の私は司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』が大好きだが、そこで秋山好古・真之兄弟と正岡子規が口にする「だんだん(ありがとう)」や「・・・なもし」等の松山弁(伊予弁)はわかりづらいはずだ。3人の大活躍は、明治維新で何の役にも立てなかった田舎藩(松山藩)出身者の劣等感の裏返しでもあることをしっかり見抜いてもらいたい。

(2)薩長の恨みが明治維新で爆発!それは戦国七雄も同じ!

NHK大河ドラマでは「幕末~明治維新モノ」が人気。手を変え品を変えてそれが登場している。しかして、なぜ薩摩と長州が明治維新で先進的な役割を果たしたの?それは徳川300年の恨みだ。関ヶ原の戦い(1600年)で西軍に就いた島津義弘率いる薩摩軍は西軍総崩れの中、決死の敵中突破(退き口)には成功したものの、家康からは厳しい圧力が!そこで減封も改易も免れたのは、したたかな外交術のお陰だ。他方、豊臣政権下で五大老の一人だった毛利輝元は西軍の総大将だったため、改易こそ免れたものの周防・長門の2か国、29万8,000石に減封された。そんな恨みを徳川300年の間持ち続けた両藩になればこそ、1863年のペリー来航後の尊王攘夷ブームの中で倒幕のリーダー藩になり得たわけだ。また江戸城の無血開城は世界でも珍しい平和革命の例だが、同時に戊辰戦争や北越戦争という錦の御旗を掲げた官軍による会津藩、長岡藩等の賊軍退治を忘れてはダメ。白虎隊の悲劇もそこから生まれたが、薩摩が会津をとことん敵視したのは、京都で会津藩が主導した新選組による薩長藩士への弾圧に対する恨みだ。令和の時代の今でも会津人は薩摩人とは犬猿の仲で薩摩人を敵視しているそうだが、その真偽は?

(3)一夫多妻制も大奥制度も当然!戦国七雄時代の実態は?

日本では1945年の終戦後に制定された日本国憲法によって一夫一婦制が定められたが、明治憲法下のそれは如何に?2024年10/27の衆議院総選挙で「手取りを増やそう」のキャッチフレーズで「年収103万円の壁の撤廃」を訴えた国民民主党は議席を一気に7→28に4倍増させたが、同時に玉木雄一郎代表の不倫報道も!所詮男は浮気する動物なの?それはともかく、近代民主主義社会では一夫一婦制の合理性は明らかだが、氏族の結束で生き抜く戦国時代にあっては「数は力」を実現するのは票でもカネでもなく実力だから、氏族の長が多くの妻を持ち、多くの子を持つのは当然。日本の朝廷や貴族が側室を持ったのは当然だし、戦国武将たちも多くの妻と多くの子を持つことはある意味で義務でもあった。それが大系的に整備された大奥制度が生まれたのは徳川三代将軍・家光の頃からだが、中国では春秋戦国時代からそれが確立していた(?)からすごい。もちろん正妻(后)は一人だが、側室には①夫人②美人(妃、嬪)③良人④八子⑤七子、等の“ランク付け”があったことは興味深い。ちなみに、嬴子楚は趙の人質だったが、それは子だくさんの父親・嬴柱(孝文王)の20番目の子である子楚は重視されなかった(どうでもよかった)ためだ。三河の小大名の子だった徳川家康は駿河の大大名・今川義元の人質とされていたが、その重みは子楚とは全然違うものだ。もっとも、人質時代の子楚がその悔しさをバネに呂不韋の協力を得て趙からの脱出行を成功させ、始皇帝誕生の礎を築いたことは、今川の人質だった家康が「桶狭間の戦い」で今川が討ち取られた後、織田信長と同盟を結んで力を増大していった姿と重なるはずだ。

(4)政略結婚も当然!戦国七雄時代の実態は?

日本国憲法は男女平等を定めたが、明治憲法下のそれは如何に?ちなみに2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』は紫式部と相思相愛の(?)藤原道長が立身出世していく姿を描いたが、その原動力は娘たちを次々と天皇家に嫁がせたことだ。政略結婚は大名たちが抗争した戦国時代は特に顕著で、織田信長は絶世の美女と言われた妹のお市を浅井長政に嫁がせて織田浅井同盟を結んだ。豊臣秀吉に至っては、最大の政敵・家康に、既に44歳になっていた実の妹の朝日(旭)姫を(無理やり)離婚させた上で嫁がせ、家康もそれを(喜んで)受け入れたからすごい。さらに『篤姫』(08年)では、先見の誉れ高い島津斉彬は自分が見込んだ娘・篤を島津家の養女とした上で徳川家定に嫁がせるという深慮遠謀を。錦の御旗を掲げた西郷隆盛が新政府軍の総大将として江戸を攻めた際は、篤姫の尽力によって西郷vs勝会談による江戸城の無血開城が実現したが、これは島津斉彬が実現させた政略結婚の成功例だ。「女性を道具として扱う政略結婚はけしからん」との意見は正論だが、戦国七雄時代に見るその実態は?

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

人気記事

人気商品

法苑WEB 全16記事

- 契約に関わる文豪書簡(1)―法律の条文のような諭吉・らいてふの書簡―(法苑WEB連載第16回)執筆者:中川越

- 子どもの意見表明の支援は難しい(法苑WEB連載第15回)執筆者:角南和子

- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその3 ─応用編⑴『大秦帝国』シリーズ全4作の紹介─(法苑WEB連載第14回)執筆者:坂和章平

- コンダクト・リスクの考え方~他律から自律への転換点~(法苑WEB連載第13回)執筆者:吉森大輔

- 消防法の遡及制度(法苑WEB連載第12回)執筆者:鈴木和男

- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその2 ─入門編は『キングダム~戦国の七雄』から─(法苑WEB連載第11回)執筆者:坂和章平

- 株分けもの(法苑WEB連載第10回)執筆者:村上晴彦

- 「始皇帝モノ」は面白い。連載コラムその1 ─『キングダム』シリーズ全4作を楽しもう!─(法苑WEB連載第9回)執筆者:坂和章平

- 小文字の世界(法苑WEB連載第8回)執筆者:田中義幸

- 20年ぶりに「学問のすすめ」を再読して思うこと(法苑WEB連載第7回)執筆者:杉山直

- 今年の賃上げで、実質賃金マイナスを脱却できるか(令和6年の春季労使交渉を振り返る)(法苑WEB連載第6回)執筆者:佐藤純

- ESG法務(法苑WEB連載第5回)執筆者:枝吉経

- これからの交通事故訴訟(法苑WEB連載第4回)執筆者:大島眞一

- 第三の沈黙(法苑WEB連載第3回)執筆者:相場中行

- 憧れのハカランダ(法苑WEB連載第2回)執筆者:佐藤孝史

- 家庭裁判所とデジタル化(法苑WEB連載第1回)執筆者:永井尚子

関連カテゴリから探す

最近閲覧した記事

-

-

団体向け研修会開催を

ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。

研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019

SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.