紛争・賠償2025年08月20日 日本人陸上選手のアンチ・ドーピング規則違反についてのCAS決定 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 執筆者:林拓弥

陸上・400mハードル種目で活躍する豊田将樹選手が、ドーピング検査で禁止物質(トレンボロン)が検出され、資格停止処分を受けたという事案について、「意図的でなかった」という選手側の主張を認める国内手続の判断に対し、WADA(世界アンチ・ドーピング機構)が上訴をしておりました。

2025年5月28日、CAS(Court of Arbitration for Sport:スポーツ仲裁裁判所。スイス・ローザンヌに本拠地を置く)の仲裁パネルが、WADAの上訴を棄却する(すなわち選手側の主張を認める)との決定を下しました。

1 前提となる規程の確認

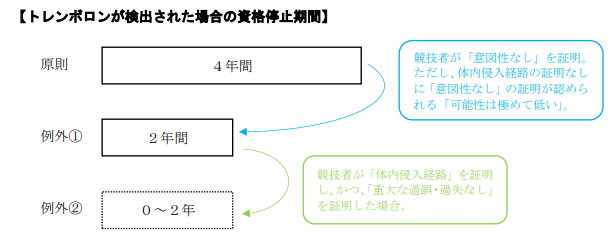

尿検体からトレンボロン(筋肉増強効果があるとされる。2022年WADA禁止表国際基準「S1.1.蛋白同化男性化ステロイド薬(AAS)」に該当し、「非特定物質」とされる。)が検出されたため、資格停止期間は、原則4年間です(世界アンチ・ドーピング規程i第4.2.2項、第10.2.1.1項)。

ただし、競技者が「意図的ではなかった」ことを証明した場合は、2年間に短縮され、さらに、競技者が、体内侵入経路を証明し、かつ、重大な過誤・過失がないことを証明した場合は、2年間以下に短縮されることとなります。

上記のとおり、競技者が「意図的でなかった」ことを証明した場合は、資格停止期間が2年間に短縮されますが、日本アンチ・ドーピング規程iiの第10.2.1.1項においては、体内侵入経路の証明が認められない場合で意図的でなかったとの証明が認められるのは、「理論的には可能」だが「可能性は極めて低い」とされています。

2 本事案の経過

陽性通知後、日本アンチ・ドーピング規律パネルによる審理が行われ、陽性通知から1年6か月余り経過した2024年1月5日に、「意図的でない」ことが認められ資格停止期間は原則の4年間ではなく2年間と決定されました。

当該決定に対して、日本アンチ・ドーピング機構(JADA)が不服申立てをし、日本スポーツ仲裁機構(JSAA)の仲裁パネルによる審理が行われ、2024年4月2日、「意図的でない」ことが認められ、JADAの不服申立てを棄却する決定がなされました。

当該決定に対しては、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)が不服申立てをしたことから、スポーツ仲裁裁判所(CAS)の仲裁パネルで審理され、2年11か月余りが経過した2025年5月28日、CASの仲裁パネルにより、「意図的でない」ことが認められ、WADAの不服申立てを棄却する旨の決定がなされることになりました。

3 CAS仲裁パネルにおける双方の主張と仲裁判断

弁護団は、豊田選手の体内にトレンボロンが入ったのは、検査直前の時期に食べた牛レバーにトレンボロンが含有していたからであると主張する(ただし、牛レバーにトレンボロンが含有していたことの直接的な証拠は示せませんでした。)とともに、体内侵入経路の証明がされていなくとも、意図的摂取と矛盾する客観的・主観的事情から、意図的ではなかったことを証明することは可能であると主張しました。

これに対し、WADAは、競技者が意図ではなかったことを立証するためには、体内侵入経路の証明が必須であるところ、体内侵入経路の証明がなされたとは言えないことに加え、他の状況証拠は、個々の証拠としての重みが不十分であることから、意図的ではないことの立証には全く役に立たないと主張していました。

CAS仲裁パネルは、いかなる証拠も、選手が立証すべき唯一の事実、すなわち「意図的ではないこと」を証明するために依拠する「証拠のケーブル」の中の1本のより糸にすぎず、複数の証拠が累積的効果を持ち得るものであって、体内侵入経路の証明がなくとも、「意図的ではない」ことの証明はあり得るのであり、体内侵入経路に関する証拠の説得力が弱いからといって、その証拠が無関係になるわけではなく、証拠全体を通じて判断すべきであるとしました(端的に言えば、証拠の累積による事実評価という手法であり、通常の民事訴訟と同じと言えます。)。

そのうえで、CAS仲裁パネルは、体内侵入経路の証明がされたとは認められないとしたうえで、下表Ⅰの各事項(選手の証言と間接事実)について、詳細に検討を加え、下表Ⅱに「○」を付した事項を根拠として挙げて、「意図的でない」ことの立証を認めました。

| Ⅰ | Ⅱ | |

| 検討された証言と間接事実 | 仲裁人が結論の根拠に挙げた事項 | |

| ① | 豊田選手の証言内容・証言態度 | ○ |

| ② | 食肉汚染の可能性 | ○ |

| ③ | サプリメント等の検査結果 | |

| ④ | サプリメント等の使用に対する豊田選手の態度 | ⑤ | これまでにトレンボロンが検出された選手一般に関する統計 | ○ |

| ⑥ | 豊田選手がトレンボロン製品を購入・入手した可能性 | ◯ |

| ⑦ | シーズン中/シーズン外の体重の推移 | ◯ |

| ⑧ | 過去のクリーンな検査履歴 | ◯ | ⑨ | 400mH一般と豊田選手固有の競技特性 | ○ |

| ⑩ | 検査前後の競技成績 | ○ |

| ⑪ | 検査当日の行動 | ◯ |

| ⑫ | 検査後及び陽性通知後の行動 | ⑬ | ドーピング講習会受講歴とコーチの経験共有 | ◯ |

本事案は、上記のとおり、「理論的には可能」だが「可能性は極めて低い」とされる、「禁止物質の出所(source)を証明することなく当該競技者が意図的でなく行動したことを証明」することに成功したものであり、先例としての価値があると思われることから、ここにご紹介します。

本事案のより詳細なポイントやCAS仲裁パネルの決定文の全文和訳は、以下のURLより参照可能ですので、ご関心のある方は是非、ご覧ください。

https://thlo.jp/voice/p18/

i https://www.playtruejapan.org/entry_img/wada_code_2021_jp_20201218.pdf

ii https://www.playtruejapan.org/entry_img/jadacode2021.pdf

(2025年8月執筆)

(本コラムは執筆者個人の意見であり、所属団体等を代表するものではありません。)

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

人気記事

人気商品

一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 全27記事

- 日本人陸上選手のアンチ・ドーピング規則違反についてのCAS決定

- 武道と法規範~合気道を例に

- スポーツ団体による事実認定と立証の程度

- アスリートに対する誹謗中傷の問題点と今後求められる取組み(誹謗中傷問題連載⑤)

- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷の具体的事案及び法的分析(誹謗中傷問題連載④)

- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)

- 国内におけるアスリートに対する誹謗中傷問題への対応(誹謗中傷問題連載②)

- 国際大会におけるアスリートへの誹謗中傷とその対策(誹謗中傷問題連載①)

- 部活動の地域移行、地域連携に伴うスポーツ活動中の事故をめぐる法律問題

- スポーツにおけるセーフガーディング

- スポーツ仲裁における障害者に対する合理的配慮

- スポーツ施設・スポーツ用具の事故と法的責任

- オーバーユースの法的問題

- スポーツ事故の実効的な被害救済、補償等について

- 日本プロ野球界におけるパブリシティ権問題の概観

- パルクール等、若いスポーツの発展と社会規範との調和

- ロシア選手の国際大会出場に関する問題の概観

- スタッツデータを取り巻く法的議論

- スポーツ事故における刑事責任

- スポーツに関する通報手続及び懲罰手続に関する留意点

- スポーツ界におけるフェイクニュース・誹謗中傷

- スポーツと地域振興

- アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性

- スポーツにおけるパワーハラスメントについて考える

- アスリート盗撮の実情とその課題

- アンチ・ドーピングについてJADA規程に準拠しない競技団体とその課題

- スポーツチームにおけるクラブトークンの発行と八百長規制の必要性

執筆者

林 拓弥はやし たくや

弁護士(東京八丁堀法律事務所)

略歴・経歴

一橋大学卒業

一橋大学法科大学院修了

日本スポーツ法学会会員

関東弁護士連合会スポーツ法普及推進委員会

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構仲裁人・調停人候補者

主な取扱分野

一般企業法務、スポーツ法務、刑事弁護など

執筆者の記事

-

-

団体向け研修会開催を

ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。

研修会開催支援サービス -