一般2025年05月09日 スポーツ団体による事実認定と立証の程度 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 執筆者:浅野雅貴

1 はじめに

近年、「スポハラ」という言葉をよく耳にするようになりました。

「スポハラ」(スポーツハラスメント)とは、「スポーツの現場において、『暴力』、『暴言』、『ハラスメント』、『差別』など”安全・安心にスポーツを楽しむことを害する行為”のこと」をいい、公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)等は、「NO!スポハラ」として、スポハラを根絶すべき活動に取り組んでいます1。

このような動きに伴い、各スポーツの中央競技団体(NF)を中心に、相談窓口の整備が進むとともに2、スポーツにおけるハラスメントに関する弁護士の果たす役割の重要性も高まってきていると感じます。

本コラムでは、そのような現状も踏まえ、法律家として、スポーツにおけるハラスメントに携わる場面の一つである事実認定に焦点を絞って記載します。

「スポハラ」(スポーツハラスメント)とは、「スポーツの現場において、『暴力』、『暴言』、『ハラスメント』、『差別』など”安全・安心にスポーツを楽しむことを害する行為”のこと」をいい、公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)等は、「NO!スポハラ」として、スポハラを根絶すべき活動に取り組んでいます1。

このような動きに伴い、各スポーツの中央競技団体(NF)を中心に、相談窓口の整備が進むとともに2、スポーツにおけるハラスメントに関する弁護士の果たす役割の重要性も高まってきていると感じます。

本コラムでは、そのような現状も踏まえ、法律家として、スポーツにおけるハラスメントに携わる場面の一つである事実認定に焦点を絞って記載します。

2 スポーツにおけるハラスメントと事実認定

前提として、中央競技団体をはじめ、各スポーツ団体において、ハラスメントと評価できる事実が認定されると、これを理由に懲戒処分等の不利益処分がなされることがあります。そして、被処分者らがこの処分に不服がある場合、最終的にはスポーツ仲裁において当該処分の効力が争われることもあります。

3 スポーツ仲裁において示された立証の程度

⑴ スポーツ仲裁においては、スポーツ団体が不利益処分を行う場合に、その処分の根拠となる事実(処分根拠事実)についてはスポーツ団体が立証責任を負うものとされています3。

では、スポーツ団体は、その立証責任をいかなる証明の程度で果たすべきとされているのでしょうか。

この点について、JSAA-AP-2024-012号仲裁事案4においては、「相当程度の確信の証明」が必要であるとの基準を示した上で、この証明の程度を基に判断がなされています。

より具体的には、「相当程度の確信の証明」とは、「合理的な疑いを差し挟まない程度の証明」(通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実との確信をもつ証明)という刑事事件の証明より軽いが、一般民事事件の「蓋然性の比較衡量」(ある事実が存在する蓋然性と存在しない蓋然性とを比較衡量することによる証明)や「証拠の優越性」(証拠上いずれの側の証明度が優越しているかによる証明)より重い立証の程度である、とされています。

スポーツ団体は、スポーツ仲裁に至った場合にはこの基準が適用されうることを勘案しながら、各スポーツ団体や相談窓口において慎重に事実認定を行っていく必要があると考えます。

では、スポーツ団体は、その立証責任をいかなる証明の程度で果たすべきとされているのでしょうか。

この点について、JSAA-AP-2024-012号仲裁事案4においては、「相当程度の確信の証明」が必要であるとの基準を示した上で、この証明の程度を基に判断がなされています。

より具体的には、「相当程度の確信の証明」とは、「合理的な疑いを差し挟まない程度の証明」(通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実との確信をもつ証明)という刑事事件の証明より軽いが、一般民事事件の「蓋然性の比較衡量」(ある事実が存在する蓋然性と存在しない蓋然性とを比較衡量することによる証明)や「証拠の優越性」(証拠上いずれの側の証明度が優越しているかによる証明)より重い立証の程度である、とされています。

スポーツ団体は、スポーツ仲裁に至った場合にはこの基準が適用されうることを勘案しながら、各スポーツ団体や相談窓口において慎重に事実認定を行っていく必要があると考えます。

⑵ 上記の前提にもなりますが、ハラスメントに該当するか否かの最終判断は、評価によって左右される部分があることにも鑑みると、やはりその判断の基礎となる事実認定がきわめて重要です。そして、その事実認定にあたって、証拠が不可欠であり、証拠の収集が肝要であることはいうまでもありません。

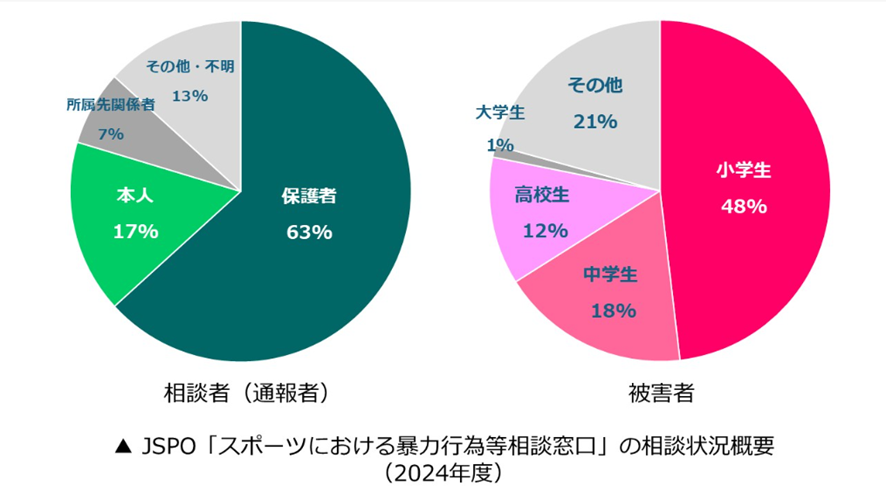

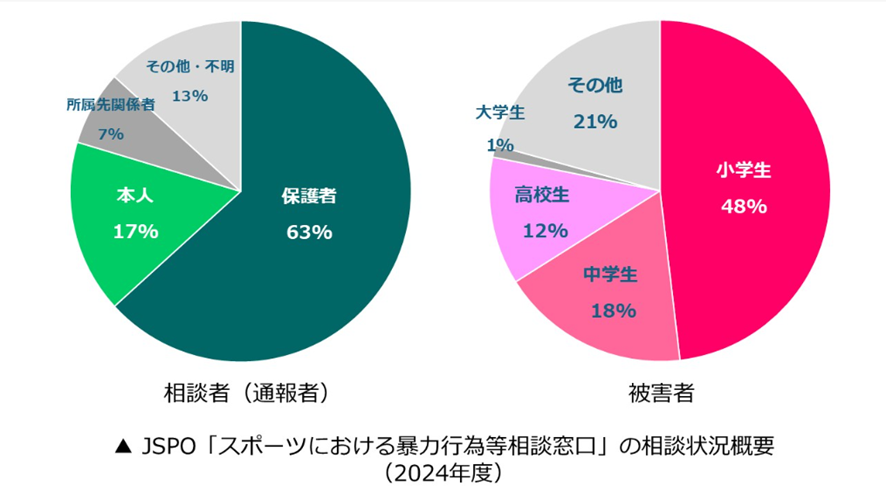

特に、スポーツにおいてハラスメントが問題となる場面には、指導者と選手が1対1で活動する場面等、客観証拠や第三者の目撃証言が乏しく、当事者の供述や伝聞証拠により認定せざるを得ないことが少なくありません。また、ハラスメント等に関する相談の被害者の約7割が未成年者というデータが出ている5ことからも、聴き取りの困難性や保護者の利害関係等が存するため、供述証拠の信用性の判断も難しいのが実情です。

特に、スポーツにおいてハラスメントが問題となる場面には、指導者と選手が1対1で活動する場面等、客観証拠や第三者の目撃証言が乏しく、当事者の供述や伝聞証拠により認定せざるを得ないことが少なくありません。また、ハラスメント等に関する相談の被害者の約7割が未成年者というデータが出ている5ことからも、聴き取りの困難性や保護者の利害関係等が存するため、供述証拠の信用性の判断も難しいのが実情です。

((公財)日本スポーツ協会ウェブサイトから引用)

これらをふまえ、二次被害のリスクもケアしながら、当事者等の記憶が鮮明なうちにヒアリングを行う等の迅速かつ適当な対応が求められるといえるでしょう。

⑶ スポーツにおいて、出場停止や資格停止等の不利益処分が一旦なされると、仮にその後の仲裁判断で当該処分が取り消されたとしても、その期間中に行われた競技会への出場や当該大会の成績の反映が叶わない等、その代償は競技人生をも左右し得ます。このような不利益の大きさに鑑みても、上記の立証の程度を認識しながら、慎重かつ適切な事実認定が求められると思料します(もちろん、慎重な認定が必要であることがハードルとなるからハラスメントの告発等を慎重にすべき、という趣旨ではないことは強調しておきたいと思います)。

4 おわりに

「NO!スポハラ」が目指す社会の実現過程において、立証の程度を念頭に置きながら、早期に証拠を確保し、適正に事実認定をする、という法律家の役割の重要性を痛感するとともに、この役割を果たすことが、スポーツ界から暴力やハラスメントを根絶し、ひいては国民の幸福を追求するというスポーツ本来の目的達成に資するものと考えます。

1 https://www.japan-sports.or.jp/spohara/

2 「スポーツ界における暴力行為根絶宣言」から10年を経て | 記事 | 新日本法規WEBサイト

3 スポーツ団体による適正な調査・処分とスポーツ仲裁 | 記事 | 新日本法規WEBサイト

4 https://www.jsaa.jp/award/pdf/AP-2024-012_2.pdf

5 https://www.japan-sports.or.jp/cleansport/tabid1355.html

(2025年4月執筆)

(本コラムは執筆者個人の意見であり、所属団体等を代表するものではありません。)

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

人気記事

人気商品

一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 全29記事

- スポーツ界におけるフリーランス保護法の影響

- 「スポーツを観る権利」~ユニバーサルアクセス権から考える~

- 日本人陸上選手のアンチ・ドーピング規則違反についてのCAS決定

- 武道と法規範~合気道を例に

- スポーツ団体による事実認定と立証の程度

- アスリートに対する誹謗中傷の問題点と今後求められる取組み(誹謗中傷問題連載⑤)

- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷の具体的事案及び法的分析(誹謗中傷問題連載④)

- SNS上のアスリートに対する誹謗中傷への法的対応について(誹謗中傷問題連載③)

- 国内におけるアスリートに対する誹謗中傷問題への対応(誹謗中傷問題連載②)

- 国際大会におけるアスリートへの誹謗中傷とその対策(誹謗中傷問題連載①)

- 部活動の地域移行、地域連携に伴うスポーツ活動中の事故をめぐる法律問題

- スポーツにおけるセーフガーディング

- スポーツ仲裁における障害者に対する合理的配慮

- スポーツ施設・スポーツ用具の事故と法的責任

- オーバーユースの法的問題

- スポーツ事故の実効的な被害救済、補償等について

- 日本プロ野球界におけるパブリシティ権問題の概観

- パルクール等、若いスポーツの発展と社会規範との調和

- ロシア選手の国際大会出場に関する問題の概観

- スタッツデータを取り巻く法的議論

- スポーツ事故における刑事責任

- スポーツに関する通報手続及び懲罰手続に関する留意点

- スポーツ界におけるフェイクニュース・誹謗中傷

- スポーツと地域振興

- アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性

- スポーツにおけるパワーハラスメントについて考える

- アスリート盗撮の実情とその課題

- アンチ・ドーピングについてJADA規程に準拠しない競技団体とその課題

- スポーツチームにおけるクラブトークンの発行と八百長規制の必要性

執筆者

浅野 雅貴あさの まさき

弁護士(菊池法律事務所)

略歴・経歴

明治大学法学部法律学科卒業

中央大学大学院法務研究科法務専攻修了

第一東京弁護士会総合法律研究所スポーツ法研究部会員

日本プロ野球選手会公認選手代理人

日本スポーツ法学会会員

取扱分野

医療関係事件、スポーツ法務、企業法務(顧問業務)、一般民事事件等

執筆者の記事

この記事に関連するキーワード

関連カテゴリから探す

最近閲覧した記事

-

-

団体向け研修会開催を

ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。

研修会開催支援サービス -