一般2015年09月01日 「もしもピアノが弾けたなら」(法苑176号) 法苑 執筆者:岡口基一

1 西田敏行の大ヒット曲「もしもピアノが弾けたなら」は、次のフレーズで始まります。

もしもピアノが弾けたなら

想いの全てを歌にして

君に伝えることだろう

これに続く歌詞の全体を見ると、うまく想いを伝えることができないことを「ピアノが弾けない」と表現しているようなのですが、実は、ピアノで弾き語りをすることは、それほど難しいことではありません。

子どもの頃からバイエルやツェルニーなどでピアノの練習を続けていなければ、今さらピアノなど弾けるわけがないと思われている方も多いことでしょう。

人生において一度も料理を作ったことがない私が、味噌汁やカレーライスを作ることができる人のことを尊敬してやまないのと同じかもしれません。

しかしながら、例えば、小室哲哉は、子どもの頃にピアノを弾いたことがないそうです。また、ジョンレノンは、およそ楽譜というものが読めないまま、数多くの名曲を産み出しています。

実は、ピアノは、楽器の中でも、易しい方の部類に属する、いや、メロディを産みだせる楽器の中で一番易しいといってもよいかもしれません。

ギネスブックによると、世界で一番難しい楽器はホルンであり、一番易しい楽器はウクレレだそうです。

高校時代にブラスバンド部に所属した身としては一番難しい楽器がホルンであることは争いませんが、一番易しい楽器をウクレレという弦楽器とすることには若干の異議を唱えたくなります。

というのは、弦楽器は、各弦ごとに始まりの音が異なるため、音の位置を覚えるだけでも一苦労だからです。また、楽曲は、その構造を、大掴みに、C(ドミソ)、F(ファラド)などのコード(和音)で把握したいところですが、弦楽器では、コードの押さえる指の位置も、一つ一つ覚えていかなければなりません。

一方、ピアノは、音が順番に規則的に並んでいるため、音の位置は、黒鍵が二つ並んでいるところの左側の白鍵がC(=ド)であることさえ覚えておけば、そこから、ドレミファソラシとたどっていくことで全ての音の場所がわかります。そして、これから説明するように、コードを規則的に把握できるというのが何よりもの利点です。

2 と、いろいろとご託を並べていても仕方がないので、論より証拠。早速、実践に入ってみましょう。

ピアノの弾き語りをするために覚えるべき要件事実は、なんと、三つしかありません。

⑴ 要件事実その1は、ドの場所を覚えることです。ピアノには黒鍵が二つ並んでいるところと、三つ並んでいるところがありますが、二つ並んでいるところの左側の白鍵がC(=ド)です。その右隣の白鍵がD(=レ)です。以下、白鍵を右に進むと、E(=ミ)、F(=ファ)、G(=ソ)と続き、Gの次はA(=ラ)、次がB(=シ)、そして、C(=ド)に戻ります。

これで、早くも、一つ目の要件事実は終わりです。

⑵ 要件事実その2は「一つ飛ばしの法則」です。法則といっても全く難しくありません。

まず、ドを右手の親指で押さえてみましょう。次に、その右隣のレを飛ばして、その右隣のミを右手の中指で押さえます。次に、その右隣のファを飛ばして、その右隣のソを右手の小指で押さえます。これがドミソ。Cの和音(=コード)です。

右手だけでなく、左手でも、一オクターブ下のドミソで同じことをやってみましょう。

これで、Cというコードが弾けたことになります。まだ、わずか数分しか経過していません。

コードの弾き方は、左右六本の指で同時に鍵盤を押さえる(=ストローク)のでも、左手の一番下のドから、ミ、ソ、右手のド、ミ、ソの順番に時間差で押さえる(=アルペジオ)のでもよく、要は、六本の指をいろいろ動かして、好きなように押さえればよいのです。

別のコードでも同じです。例えば、Fであれば、親指の位置は、要件事実その1により、C(=ド)の位置を確認し、そこから、レミファと、白鍵を右に三つ進んだところがF(=ファ)です。これを親指で押さえ、一つ飛ばし一つ飛ばしで、中指と小指で、ラとドを押さえれば、ファラド。Fのコードになります。

これで、早くも、二つ目の要件事実も終わりです。あな易しからずや。

⑶ 要件事実その3は「真ん中半音ずらしの法則」です。動作はたった一つしかないのですが、やや感性が必要となります。といっても全然難しくはありません。

まず、要件事実その1及びその2により、C(=ドミソ)の和音を弾いてみましょう。そして次に、中指をちょっと左にずらします。どこにずらすかというと、ミの左隣にある黒鍵(ミ♭)にずらします。両手とも中指だけずらして、ピアノを奏でてみましょう。

C(ドミソ)の時とは違って、何か、もの悲しい響きになりましたよね。これが、いわゆるマイナーコードです。コード名はCm(シーマイナー)となります。中指を元に戻すとCになりますが、こちらは楽しい響きですよね。メジャーコードです。

Fも同じです。まず、要件事実その1及びその2により、F(=ファラド)を押さえます。次に、両手の中指を左に半音ずらしてラ♭にすると、もの悲しいFm(エフマイナー)になります。

さて、要件事実その3には、実は、場合分けがあります。といっても全然難しいことではありません。

Dを例に挙げます。まず、要件事実その1及びその2により、レファラを押さえ、その響きを聞いてみて下さい。あれ、すでに、もの悲しくなってますよね。次に、中指を、左ではなく右にちょっとずらします。どこにずらすかというと、ファの右隣にある黒鍵(ファ♯)にずらします。両手とも中指だけずらして、ピアノを奏でてみると、今度は、楽しい響きになりますよね。これが実はD(レファ♯ラ)なのです。そして、最初に押さえたレファラは、実はDm(レファラ)だったのです。

このように、要件事実その2による効果は、実は二種類あるのです。一つ飛ばしの法則によりコードを押させてみて、それが、楽しい響き(メジャーコード)になるときもあれば、悲しい響き(マイナーコード)になるときもあるのです。

要件事実その2で楽しい響き(メジャーコード)になった場合、要件事実その3の「真ん中半音ずらしの法則」は、左にずらします。そうすると、マイナーコードになります。

一方、要件事実その2で悲しい響き(マイナーコード)になった場合、要件事実その3の「真ん中半音ずらしの法則」は、右にずらします。そうすると、メジャーコードになります。

ちなみに、要件事実その2でメジャーコードになるのはC、F、G、マイナーコードになるのはD、E、A、Bです。

▼なお、Bは、実は、要件事実その2の特殊な例外です。小指が一つ半飛ばしとなり、黒鍵(ファ#)を押さえます。

3 これで、知識のインプットは終わりました。とても簡単でしたね。それでは、早速、演習に入りましょう。いわゆるアウトプットです。

題材としてビートルズのレットイットビーを取り上げてみます。お父さんが、家のピアノでレットイットビーを弾いていたら、帰宅した中学生の長女もびっくりです。

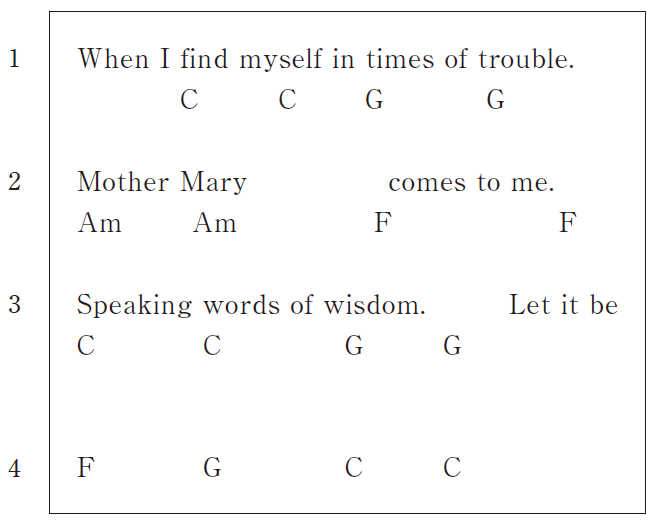

まず、Aメロからいきましょう。歌詞の下にあるアルファベットがコードです。

まず、一行目からいきましょう。ウエンナファインドの「ファ」のところで、両手でCを押さえます。この曲は、最後までずっとストロークがよいと思います。要するに、六本の指で一度に鍵盤を押さえるのです。マイセールフィンの「ー」のところで、もう一度Cのストロークです。

▼この曲を口ずさんで、それに合わせて手拍子をしてみましょう。その手拍子をするのと同じタイミングでコードを押さえます。

次に、インタイムオブの「タ」のところでGです。この場合のGは、Cから上に上がるのではなく下に下がりましょう。ドから、シラソと三つ下がったところを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでG(ソシレ)のストローク。トラーブルの「ー」でもう一度Gのストロークですね。これで一行目は終わり。全然楽勝ですね。

次に二行目です。マザメーリーの「マ」でAmになります。これは、Gから一つ上に平行移動です。ソの右にあるラを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでAm(ラドミ)のストローク。マザメー「ー」で、もう一度Amのストロークですね。

次に、カムトゥミーの「カ」でFになります。これはAmから二つ下に平行移動です。ラから、ソファと二つ下がったところを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでF(ファラド)のストローク。カムトゥミ「ー」でもう一度Fのストロークですね。これで二行目も終わり。なんで、こんなに簡単なのでしょう。

次に三行目です。スピーキングの「ス」でCです。これは、とりあえず、一番最初のCに戻りましょう。ファからソラシドと四つ上がったところを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでC(ドミソ)のストローク。ワードオブの「ワ」でもう一度Cのストロークですね。

▼裏技としては、ここの二つのCは、Fのファから、四つも上がったドまで戻るのではなく、一つだけ上がったソを親指で押さえるという手もあります。そして、二つ飛ばしで中指でドを押さえ、一つ飛ばしで小指でミを押さえます(ソドミ)。このように、Cという和音は、ドミソでもミソドでもソドミでもよく、要は、この三つの音が鳴ればよいのです。ファからその隣のソに動くだけの方が楽なので、慣れてくれば、この裏技の方が弾きやすいでしょう。

次に、ウィズダムの「ウィ」でGですね。ここも、一行目と同様で、Cから下に下がります。ドからシラソと三つ下がったところを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでG(ソシレ)のストローク。ウィズダ「ー」でもう一度、Gのストロークですね。

▼先ほど裏技のC(ソドミ)を使った場合、ソドミから、ソはそのままで、ソシレに移行すればよいので、とても楽です。

最後に四行目ですね。レリビイーーーーの「イ」でFになります。これは、Gから一つ下に平行移動です。ソから一つ下に下がったファを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでF(ファラド)のストローク。次に、一つ上に平行移動でG(ソシレ)のストローク、そして、さらに三つ上に平行移動でC(ドミソ)のストロークを二回。

はい、これで、Aメロが完成です。簡単すぎますよね。

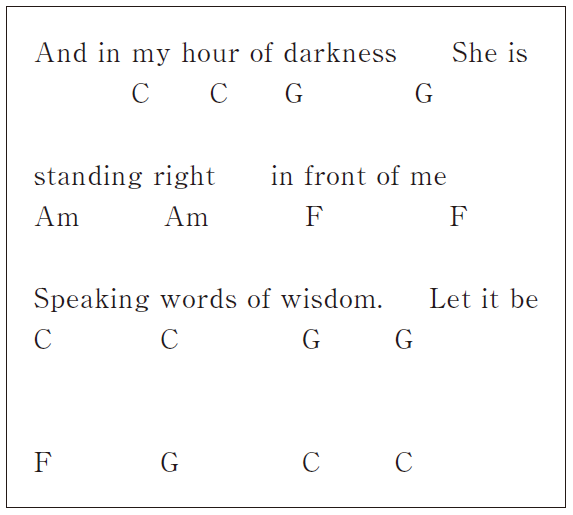

しかも、嬉しいことに、Bメロは、Aメロと全く同じなので、Aメロと同じ動作を繰り返せばよいのです。

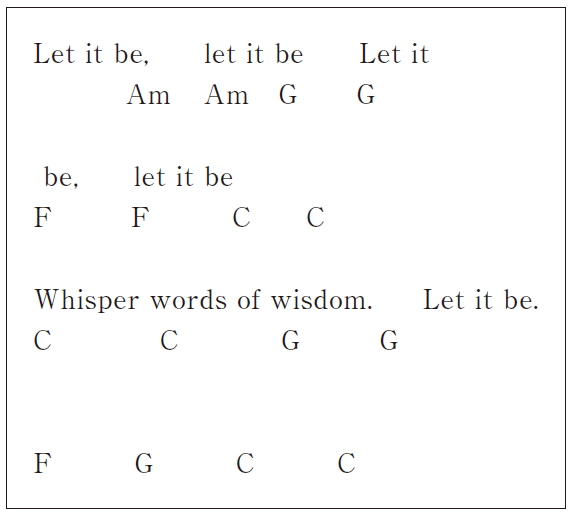

ということで、Aメロ、Bメロが終わり、早くも最後のサビです。これで終わりですから楽なものです。しかも、サビの後半はAメロの後半と全く同じです。

サビの一行目は、レリビーの「ビ」のAmから始まります。その前のCから二つ下に平行移動です。ドからシラと二つ下がったところを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでAm(ラドミ)のストローク。二回目のレリビーの「レ」でもう一度Amのストロークです。

次に、二回目のレリビーの「ビ」でGになります。これはAmから一つ下に平行移動です。ラから一つ下がったソを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでG(ソシレ)のストローク。三回目のレリビーの「レ」でもう一度、Gのストロークで、一行目は終わり。

二行目は、三回目のレリビーの「ビ」でFです。これはGから一つ下に平行移動です。ソから一つ下がったファを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでF(ファラド)のストローク。四回目のレリビーの「レ」でもう一度Fのストロークです。

次に、四回目のレリビーの「ー」でCになります。ここは、裏技を使わずに、四つ上まで戻りましょう。ファから四つ上がったドを親指で押さえて、そこから一つ飛ばし一つ飛ばしでC(ドミソ)のストローク。さらにもう一度、Cのストロークで二行目も終わり。

三、四行目は、Aメロの三、四行目と全く同じように演奏します。これで、曲の一番が終わりましたので、最初に戻って、曲の二番に入り、全く同じことを繰り返します。

4 どうでしたか。ピアノで伴奏をするって、こんなにも簡単なことなのです。味噌汁やカレーライスを作るのとは雲泥の差があります。

なお、同じ伴奏は、ギターでもできますが、ギターの指の位置には規則性がないため、コードごとに指の位置を一つ一つ覚えなければなりません。また、ギターの弦を指で押さえるのは意外と難しく(特にFは多くの初心者にとって超えられない壁になっています)、コードからコードへとスムーズに指を移動させるのも、かなりの練習が必要です。

また、大人になってコードを覚えても、すぐに忘れてしまいます。私は、数年前に、石垣島で三線(三味線)の講座を受けたことがありますが、すでに全く覚えていません。

ピアノの場合、わずか三つの要件事実で足りますし、理屈(規則性)を覚えるものであるため頭に残ります。指の位置を逐一丸暗記する弦楽器(ウクレレを含む)よりも簡単であることは明らかです。

5 しかも、今の時代は、有名な曲のコードであれば、ネットで簡単に無料取得できます。

▼また、コード譜作成アプリ Chord Tracker(

http:// gigazine.net/news/20150607-yamaha-chord-tracker/ )や、楽曲に自動でコードを付けるYouTab( http:// gigazine.net/news/20150228-youtab/ )もあります。

なお、コードについて、いくつか補足しておきます。

⑴ 先ほど、レットイットビーがCで始まるものとして説明しましたが、別にCで始まる必要はなく、例えばキーを一つ上げたいのであれば、全てのコードを一つ上のコードに書き換えれば足ります(例えば、始まりはDになります)。ネットでコードを取得した場合も同様です。自分が歌いやすいコードに書き換えてしまいましょう。

▼なお、Gの上はAですから、Gを一つ上げるときはAにします。

⑵ ネットで取得したコードには、C7、Am6などのように数字がついていたり、C♯、B♭のようにシャープ又はフラットがついていることがありますが、最初は、数字を全部とってしまい、単純化して練習しましょう。

ちなみに、C7とは、セブンス和音といって、ドミソの上にさらにシがつくものです(ドミソシ)。シを加えることで、ちょっとジャジーな(ジャズっぽい)感じになります。単純な和音では、まるで童謡のように子どもっぽく聞こえるときでも、これに一つ音を加えるだけで、大人っぽい雰囲気が出たりするので、矢野顕子の弾き語りなどを見ていても、単純な和音をそのまま奏でることはほとんどありません。

また、例えば、G♭(ソ♭シ♭レ♭)とは、G(ソシレ)が全体的に半音下がったものです。コードを全体的に半音下げるとピアノの音がマイルドに感じられるといいます。そのためか、ショパンのピアノ曲は、ほとんどの曲が、楽譜上に♭が並びまくっています。

6 さて、お父さんが一人で弾くだけでは寂しいので、お母さんにも手伝ってもらいましょう。お母さんに借りるのは指一本だけです。お父さんの椅子の左側に置いた椅子に座ってもらい、先ほどの、レットイットビーの各コードの親指の音だけを、鍵盤の左端の方のとても低い音を使って、指一本で弾いてもらいましょう。弾くタイミングは、お父さんがストロークをするのと同時です。お父さんとお母さんの連弾ですね。

お母さんがするのはロックバンドのベースの役割です。ベースは各コードの一番下の音を押さえるのが基本ですが、これが加わることで、演奏に重厚感が出ます。

お母さんは、曲の最初から加わってもいいのですが、曲に変化を持たせるために、一番はお父さんだけで演奏し、二番でお母さんが加わるというのも面白いでしょう。

なお、普通の家にはエレキベースやウッドベースはありませんから、ピアノによるベースは、結構、重宝します。例えば、長女がフォークギターを弾いていれば、お母さんが、ピアノのベースで演奏に加わることもできます。ポリスの「見つめていたい」というグラミー賞受賞曲がありますが、長女が、フォークギターで、アルペジオを奏でている(ドドレド ミレドレ ドドレド ミレドレ ララシラ ドシラシ ララシラ ドシラシ)のに合わせて、お母さんが、ピアノのとても低い音を、指一本で、「ドドドド ドドドド ドドドド ドドドド ララララ ララララ ララララ ララララ」などと連打するだけで、驚くほど格好のいい音楽ができあがります。

7 もっといろんな楽器が欲しくなれば、そのときは、チビの出番です。ユーチューブで原曲のレットイットビーを聴けばわかりますが、原曲では、二番になると、ハイハットといって、シンバルの音が入ります。さらに、二番のサビから、ドラムの太鼓の音が入ってくるのですが、これらは、家にあるおもちゃの打楽器などで代用することができます。打楽器は、感性で、好きなように叩けばいいだけですから、チビの次男でも務まります。

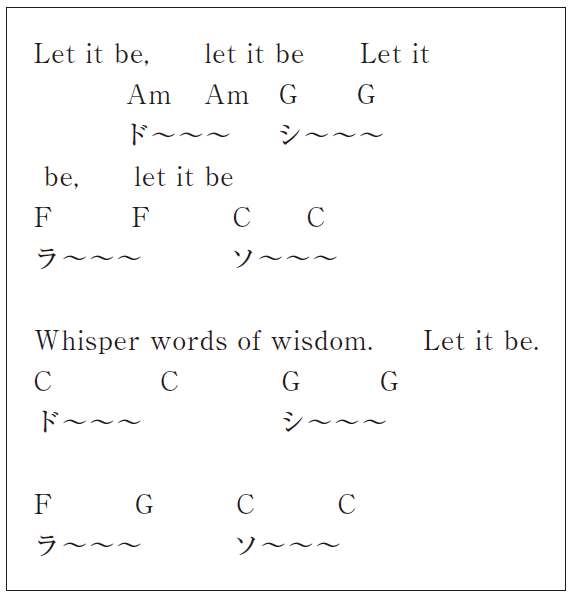

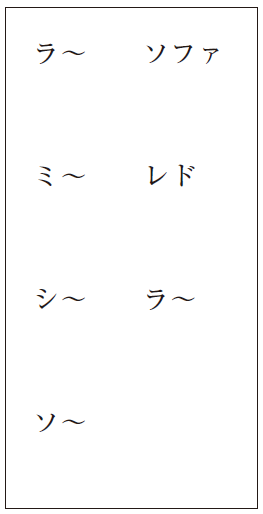

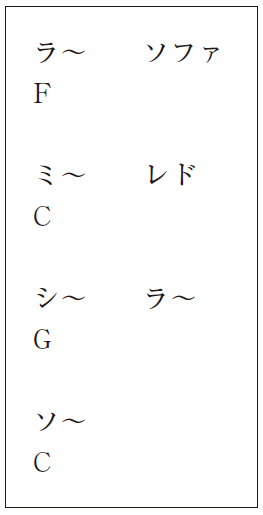

さらに、小学生の長男には、リコーダーで参加してもらいましょう。これがまた、とても簡単なのです。参加するのはサビです。サビで「ドシラソ」というメロディをリコーダーで二回繰り返すだけなのです。原曲にも入ってますから、ユーチューブで確認することもできます。

▼もっとも、原曲はリコーダーではなくハモンドオルガンです。そこで、家にエレクトーンがあれば、それを使った方が原曲らしくなります。もっとも、エレクトーンがあるのであれば、ベースも、エレクトーンの足を使う方がいいです。また、リコーダーを使わず、ハーモニカを使うのでも、雰囲気が出ます。

先ほどの歌詞にリコーダーを書き込んでみます(「ド〜〜〜」などと書かれたところです)。

▼もっとも、原曲は、ドシラソが一回だけです。二回繰り返しません。

こうして、夢にまで見た家族セッションの完成。後は、中学生の長女の帰宅を待つだけです。

お客さんが家に遊びに来たときにも披露できますが、こういうのは一曲披露すれば十分ですから、まずは、レットイットビーを家族で完成させましょう。

8 さて、ここまで来ると、より完璧な演奏をしたくなりますよね。

そこで、前奏、間奏、後奏も覚えてしまいましょう。

⑴ まずは、前奏です。ピアノだけで演奏します(原曲もそうです)。

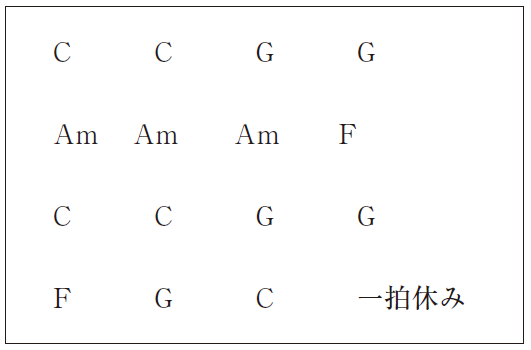

次のコードをストロークで押さえるだけです。

最初のうちは、これらのコードを普通にストロークで押さえるだけでも十分なのですが、より、原曲に近づけるためには、次のようにして、ストロークで弾きます。

一行目から詳しく見ていきましょう。

最初の二つのCはドミソではなくミソドと押さえます。次の二つのGは、三つ下に平行移動し、シレソと押さえます。

二行目の三つのAmは一つ上に平行移動してドミラと押さえます。次のFは、二つ下に平行移動してラドファと押さえます。

▼さらにもっと原曲に近づけるためには、三つ目のAmはドファラと押さえましょう(コードはFになります。)

三行目の二つのCは一つ下に平行移動してソドミと押さえます。次のGは、親指のソはそのままで、そこから一つ飛ばしの法則でソシレと押さえます。次のGは、親指を二つ上に移動させてシを押さえ、そこから一つ飛ばしでレ、二つ飛ばしでソと、シレソにします。

四行目のFは親指を一つ上に移動させてドファラ、次のGは親指を一つ下に下げてシレソ、次のCは、小指はそのままで、親指と中指だけを一つ上に移動して、ドミソとします。

▼さらにもっと原曲に近づけるためには、四行目のGは、二つの短いストロークに分けて、シレソと一つ下に平行移動したラドファにし、四行目のCをさらに一つ下に平行移動したソドミとすることで、「ラ〜ソファミ〜」という旋律を作ります。

二行目の三つのAmは一つ上に平行移動してドミラと押さえます。次のFは、二つ下に平行移動してラドファと押さえます。

▼さらにもっと原曲に近づけるためには、三つ目のAmはドファラと押さえましょう(コードはFになります。)

三行目の二つのCは一つ下に平行移動してソドミと押さえます。次のGは、親指のソはそのままで、そこから一つ飛ばしの法則でソシレと押さえます。次のGは、親指を二つ上に移動させてシを押さえ、そこから一つ飛ばしでレ、二つ飛ばしでソと、シレソにします。

四行目のFは親指を一つ上に移動させてドファラ、次のGは親指を一つ下に下げてシレソ、次のCは、小指はそのままで、親指と中指だけを一つ上に移動して、ドミソとします。

▼さらにもっと原曲に近づけるためには、四行目のGは、二つの短いストロークに分けて、シレソと一つ下に平行移動したラドファにし、四行目のCをさらに一つ下に平行移動したソドミとすることで、「ラ〜ソファミ〜」という旋律を作ります。

▼リコーダーやエレクトーンの補助があるときは、長男が「ラーソファミーレドシーラーソー」を担当し、お父さんは両手共にコードを弾く方がいいでしょう。

⑶ 最後に間奏です。この曲は、前奏→一番→二番→三番→終奏という構成にすることもできるので、間奏は必須ではありません。

原曲は、前奏→一番→二番→間奏→一番のサビ→三番→終奏となっているのですが、間奏ではギターソロが入っているため、これを再現することは困難です。

原曲に少しでも近づけるためには、前奏→一番→二番→終奏→前奏→一番のサビ→三番→終奏としてみましょう。この真ん中に入る前奏のところで、ギターソロが入るのですが、ここは、ギターソロの代わりに、長男にリコーダーをアドリブで吹かせるという裏技もあります。アドリブが無理なようでしたら、先ほどのリコーダーと全く同じ「ド〜シ〜ラ〜ソ〜」を二回繰り返させます。

▼あるいは、チビがアドリブでドラムソロをするという手もあるかもしれません。

9 以上で、レットイットビーの「ほぼ完コピ」のできあがりです。ピアノって、実は、こんなに簡単な楽器だったのです。

お父さんのピアノを中心とした家族セッションの始まり始まり。お父さんが弾き語りをするのでもいいのですが、ボーカルは、帰宅したばかりの長女に任せましょう。

(東京高等裁判所判事)

人気記事

人気商品

法苑 全111記事

- 裁判官からみた「良い弁護士」(法苑200号)

- 「継続は力、一生勉強」 という言葉は、私の宝である(法苑200号)

- 増加する空き地・空き家の課題

〜バランスよい不動産の利活用を目指して〜(法苑200号) - 街の獣医師さん(法苑200号)

- 「法苑」と「不易流行」(法苑200号)

- 人口減少社会の到来を食い止める(法苑199号)

- 原子力損害賠償紛争解決センターの軌跡と我が使命(法苑199号)

- 環境カウンセラーの仕事(法苑199号)

- 東京再会一万五千日=山手線沿線定点撮影の記録=(法苑199号)

- 市長としての14年(法苑198号)

- 国際サッカー連盟の サッカー紛争解決室について ― FIFAのDRCについて ―(法苑198号)

- 昨今の自然災害に思う(法苑198号)

- 形式は事物に存在を与える〈Forma dat esse rei.〉(法苑198号)

- 若輩者の矜持(法苑197号)

- 事業承継における弁護士への期待の高まり(法苑197号)

- 大学では今─問われる学校法人のガバナンス(法苑197号)

- 和解についての雑感(法苑197号)

- ある失敗(法苑196号)

- デジタル奮戦記(法苑196号)

- ある税務相談の回答例(法苑196号)

- 「ユマニスム」について(法苑196号)

- 「キャリア権」法制化の提言~日本のより良き未来のために(法苑195号)

- YES!お姐様!(法苑195号)

- ハロウィンには「アケオメ」と言おう!(法苑195号)

- テレビのない生活(法苑195号)

- 仕事(法苑194号)

- デジタル化(主に押印廃止・対面規制の見直し)が許認可業務に与える影響(法苑194号)

- 新型コロナウイルスとワクチン予防接種(法苑194号)

- 男もつらいよ(法苑194号)

- すしと天ぷら(法苑193号)

- きみちゃんの像(法苑193号)

- 料理を注文するー意思決定支援ということ(法苑193号)

- 趣味って何なの?-手段の目的化(法苑193号)

- MS建造又は購入に伴う資金融資とその担保手法について(法苑192号)

- ぶどうから作られるお酒の話(法苑192号)

- 産業医…?(法苑192号)

- 音楽紀行(法苑192号)

- 吾輩はプラグマティストである。(法苑191号)

- 新型コロナウイルス感染症の渦中にて思うこと~流行直後の対応備忘録~(法苑191号)

- WEB会議システムを利用して(法苑191号)

- 交通事故に基づく損害賠償実務と民法、民事執行法、自賠責支払基準改正(法苑191号)

- 畑に一番近い弁護士を目指す(法苑190号)

- 親の子供いじめに対する様々な法的措置(法苑190号)

- 「高座」回顧録(法苑190号)

- 知って得する印紙税の豆知識(法苑189号)

- ベトナム(ハノイ)へ、32期同期会遠征!(法苑189号)

- 相続税の申告業務(法苑189号)

- 人工知能は法律家を駆逐するか?(法苑189号)

- 土地家屋調査士会の業務と調査士会ADRの勧め(法苑189号)

- 「良い倒産」と「悪い倒産」(法苑188号)

- 民事訴訟の三本の矢(法苑188号)

- 那覇地方裁判所周辺のグルメ情報(法苑188号)

- 「契約自由の原則」雑感(法苑188号)

- 弁護士と委員会活動(法苑187号)

- 医療法改正に伴う医療機関の広告規制に関するアウトライン(法苑187号)

- 私の中のBangkok(法苑187号)

- 性能規定と建築基準法(法苑187号)

- 境界にまつわる話あれこれ(法苑186号)

- 弁護士の報酬を巡る紛争(法苑186号)

- 再び大学を卒業して(法苑186号)

- 遺言検索システムについて (法苑186号)

- 会派は弁護士のための生きた学校である(法苑185号)

- 釣りキチ弁護士の釣り連れ草(法苑185号)

- 最近の商業登記法令の改正による渉外商業登記実務への影響(法苑185号)

- 代言人寺村富榮と北洲舎(法苑185号)

- 次世代の用地職員への贈り物(法苑184号)

- 大学では今(法苑184号)

- これは必見!『否定と肯定』から何を学ぶ?(法苑184号)

- 正確でわかりやすい法律を国民に届けるために(法苑184号)

- 大阪地裁高裁味巡り(法苑183号)

- 仮想通貨あれこれ(法苑183号)

- 映画プロデューサー(法苑183号)

- 六法はフリックする時代に。(法苑183号)

- 執筆テーマは「自由」である。(法苑182号)

- 「どっちのコート?」(法苑182号)

- ポプラ?それとも…(法苑182号)

- 「厄年」からの肉体改造(法苑181号)

- 「現場仕事」の思い出(法苑181号)

- 司法修習と研究(法苑181号)

- 区画整理用語辞典、韓国憲法裁判所の大統領罷免決定時の韓国旅行(法苑181号)

- ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)

- 料理番は楽し(法苑180号)

- ネット上の権利侵害の回復のこれまでと現在(法苑180号)

- 検事から弁護士へ― 一六年経って(法苑180号)

- マイナンバー雑感(法苑179号)

- 経験から得られる知恵(法苑179号)

- 弁護士・弁護士会の被災者支援―熊本地震に関して―(法苑179号)

- 司法試験の関連判例を学習することの意義(法苑179号)

- 「スポーツ文化」と法律家の果たす役割(法苑178号)

- 「あまのじゃく」雑考(法苑178号)

- 「裁判」という劇薬(法苑178号)

- 大学に戻って考えたこと(法苑178号)

- 生きがいを生み出す「社会システム化」の創新(法苑177号)

- 不惑のチャレンジ(法苑177号)

- タイ・世界遺産を訪ねて(法苑177号)

- 建築の品質確保と建築基準法(法苑177号)

- マイナンバー制度と税理士業務 (法苑176号)

- 夕べは秋と・・・(法苑176号)

- 家事調停への要望-調停委員の意識改革 (法苑176号)

- 「もしもピアノが弾けたなら」(法苑176号)

- 『江戸時代(揺籃期・明暦の大火前後)の幕府と江戸町民の葛藤』(法苑175号)

- 二度の心臓手術(法苑175号)

- 囲碁雑感(法苑175号)

- 法律学に学んだこと~大学時代の講義の思い出~(法苑175号)

- 四半世紀を超えた「渉外司法書士協会」(法苑174号)

- 国際人権条約と個人通報制度(法苑174号)

- 労働基準法第10章寄宿舎規定から ディーセント・ワークへの一考察(法苑174号)

- チーム・デンケン(法苑174号)

- 仕事帰りの居酒屋で思う。(健康が一番の財産)(法苑173号)

- 『フリー・シティズンシップ・クラス(Free Citizenship Class)について』(法苑173号)

- 法律という窓からのながめ(法苑173号)

関連カテゴリから探す

-

-

団体向け研修会開催を

ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。

研修会開催支援サービス -